年代をクリックいただきますと、その年代に起きた出来事をご確認いただけます。

- 1910~

- 1930~

- 1950~

- 1970~

- 1990~

- 2010~

1910~

back_history

-

金属材料研究所の創始

臨時理化学研究所第二部の発足から鉄鋼研究所を経て金属材料研究所へ 1914年(大正3年)に第1次世界大戦がおこり、鉄鋼などの工業製品の輸入が激減し、人々の社会生活に大きな影響を与えました。

本多光太郎博士は良質な鉄鋼材料の国産化を目指して、1916年に住友家からの寄附によって東北帝国大学附属臨時理化学研究所第二部を設立し、KS磁石鋼の発見によって世界的に知られました。1919年(大正8年)には再び住友家から寄附を受け東北帝国大学附属鉄鋼研究所を設立し、さらに1922年には研究対象を金属一般に広げるため、金属材料研究所へと改組・拡充しました。

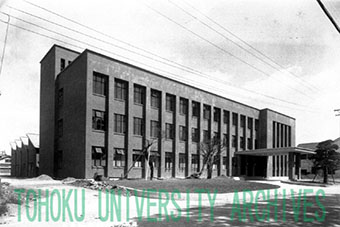

1933年(昭和8年)ころの金研一号館

現在の一号館

1941年(昭和16年)竣工当時の本多記念館

現在の本多記念館

-

本多光太郎(ほんだ こうたろう:1870-1954)

日本の材料科学の先駆者で、磁気物理、金属物理、磁性材料、鉄鋼材料など、基礎から応用にわたる広範囲な分野で大きな足跡を残しました。1907年に東北帝国大学の開設とともに理科大学教授に内定、独英両国へ留学。1911年に帰朝し、理科大学教授に着任。1916年臨時理化学研究所第二部を設立、1919年東北帝国大学附属鉄鋼研究所、1922年には金属材料研究所へと改組拡充した。

1931年に東北大学総長となり、3期9年にわたり総長職を務めました。1937年「鉄に関する研究」で第一回文化勲章受章。日本の十大発明家の一人で、当時世界最強の磁石となったKS鋼の発明(1916年)はあまりにも有名です。村上武次郎、増本量、茅誠司など優れた門下生を多数輩出し、「本多スクール」と呼ばれました。

1930~

back_history

-

本多体制の拡充期

鉄鋼・金属材料の開発と合わせて基礎研究における低温の重要性を認識していた本多光太郎は、その調査のために青山新一をヨーロッパに派遣、留学させていました。彼が帰国した後、1930年に齋藤報恩会の寄附により低温研究室が完成しました。設備の充実により、低温における磁性の研究がさらに進みました。また、研究部門では砂鉄・軽合金2部門が増置され、センダスト(1931年)、新KS鋼(1933年)などの発明が次々に発表されました。これらの研究成果の工業化や、民間企業への技術指導を目的に、1933年に第1回の夏季講習会が開催され、現在(第82回2012年)まで続いています。材料研究を志す研究者,技術者の間で評判を呼び、材料研究の裾野を拡げていきました。

-

研究領域の充実期-基礎研究から工業化研究まで-

1940年代になると研究領域はさらに拡大し、コエリンバー(1940年)を発明するなど我が国の工業発展への貢献を果たしていきます。研究組織や施設・設備が拡充する中で、1941年(昭和16年)に、本多教授在職満二十五年記念事業の一環として本多記念館が完成しました。金属材料研究所は人材、設備の両面から充実期を迎えました。 しかし、1945年第二次世界大戦の戦災(1945年7月9日仙台空襲)により、工場・研究施設のほとんどを焼失し、これまで築き上げてきた建物や設備の再構築を迫られることになりました。

1950~

back_history

-

戦災からの復興 研究体制の再構築

第二次世界大戦による建物・設備の消失などにより大きな痛手を負った金属材料研究所でしたが、戦後復興を目指して組織を拡大し(21部門)、研究を再スタートさせました。

-

低温・強磁場研究の本格的始動

極低温における物性研究のためにコリンズ式ヘリウム液化装置が導入され(1952年)、日本で初めて液体ヘリウムを利用した研究が開始されました。また、極強磁場下の物性研究のための装置も次々と設置されました。こうして戦後10年を経て極低温および極強磁場下の物性研究が開始されました。

-

金属・鉄鋼研究から総合的金属材料研究への拡張

この頃から、鉄鋼,合金などの金属材料開発を深化させた研究に加えて、多くの材料分野に関連する総合的な研究が盛んに行われるようになり、磁性や金属材料の基礎的な研究も強力に推進されていきます。原子力材料分野の研究施設として、茨城県大洗地区に附属材料試験炉利用施設が設置(1969年)されました。また、研究手段の進歩・発展に伴って大型化・高額化した研究設備・装置の有効的な利用のために、共通施設を設置し研究所全体での共同利用に供されるようになりました。

-

創立50周年

1966年に創立50周年を迎え、京都大学の湯川秀樹教授による講演などが行われました。

1970~

back_history

-

新素材・広範な材料科学への展開

1970年代になると、研究領域の拡大、複合化に伴い、これまでの研究組織・体制の大幅な見直しが進められました。伝統的な金属材料の研究を中核としながらも、半導体やセラミックスなどを含めた総合的な材料科学の研究所への発展を目指しました。 アモルファス金属合金などの新材料・新素材の研究を推進する新しい研究組織(新素材設計開発施設1987年,金属ガラス総合研究センター 年)を設置するなど、未開の研究分野を開拓する体制が次第に整えられ、研究の総合化の傾向はますます強くなっていきました。 また、核融合炉用超伝導材料の研究開発を促進するために附属超電導材料開発施設が設置され(1981年)、水冷マグネットと超伝導マグネットを組み合わせた定常強磁場発生装置(ハイブリッドマグネット)により、1986年に31.1テスラの世界記録を達成しました。

-

全国共同利用研究所への改組

1986年に、創設以来の由緒ある旧1・2号館が老朽化のため取り壊され、翌年、新1号館が落成しました。また、総合的な材料研究を目指し、日本初の全国共同利用研究所へと改組しました。あわせて、英語名称をResearch Institute for Ion, Steel and other Metals (RIISOM)からInstitute for Materials Research(IMR)へと改称しました。

1990~

back_history

-

創立75周年

1991年5月に創立75周年を迎え、記念式典や祝賀会、施設一般公開などが行われました。福井謙一博士およびハインリッヒ・ローラ博士の二人のノーベル賞受賞者による講演も行われました。

-

新しい研究棟の建設

1993年以降、講堂、会議室および図書室を備えた新2号館とそこから南北に接続した新3号館が相次いで完成しました。また本多記念館の改修やスーパーコンピュータ棟などの新しい施設の建設が次々に行われました。

-

国立大学の法人化

2004年4月に国立大学の法人化が実施され、新たに国立大学法人東北大学金属材料研究所が発足しました。

-

プロジェクト型,産学連携型研究の推進

21世紀を迎え,研究領域の更なる拡大と国際化,さらに産学連携や地域連携など,研究のあり方や組織の形態が多様になってきました。このような社会的,学術的要求に柔軟に対応できるプロジェクト型研究センターの設置を進めました。 計算材料学センター(情報端末室)(2000年) 国際共同研究センター(材料科学国際フロンティアセンター)(2008年) 低炭素社会基盤材料融合研究センター (2010年) 中性子物質材料研究センター (2010年) 関西センター(大阪センター) (2011年) 超低損失ナノ結晶軟磁性材料研究開発センター(2012年)

2010~

back_history

-

東日本大震災からの復興

2011年3月11日に発生した東日本大震災から約2ヶ月後には、復旧を遂げました。未曾有の大災害を経験した研究所として、これまで以上に安心・安全へ向けての新たな研究開発テーマを見出し、復興を目指していきます。

-

創立百周年

2016年5月16日に創立百周年を迎えます。

1910~2016

back_history

| 西暦 | 和暦 | 沿革 | 発明 |

|---|---|---|---|

| 1907 | 明治40 | 東北帝国大学創設 | |

| 1911 | 明治44 | 東北帝国大学理科大学設置 | |

| 1916 | 大正5 | 臨時理化学研究所第2部発足(住友家からの寄付) "金属材料研究所"の創始 | 本多光太郎 KS磁石鋼を発明 |

| 1919 | 大正8 | 付属鉄鋼研究所設置 | |

| 1921 | 大正10 | 鉄鋼研究所本館完成(住友家からの寄付) | |

| 1922 | 大正11 | 金属材料研究所設置(鉄鋼研究所廃止) | |

| 1930 | 昭和5 | 金属材料研究所 低温研究室完成 (齋藤報恩会からの寄付) | |

| 1941 | 昭和16 | 金属材料研究所 本多記念館完成 (本多光太郎在職25年記念会からの寄付) | |

| 1952 | 昭和27 | 金属材料研究所にわが国初めてのヘリウム液化機導入 | |

| 1969 | 昭和44 | 金属材料研究所 材料試験炉利用施設設置 | |

| 1981 | 昭和56 | 金属材料研究所 超電導材料開発施設設置 ('91強磁場超伝導材料研究センターへ改組) | |

| 1987 | 昭和62 | 金属材料研究所 全国共同利用研究所に改組 金属材料研究所 新素材開発施設設置 ('05金属ガラス総合研究センターへ改組) | |

| 1994 | 平成6 | 金属材料研究所 スーパーコンピュータ棟完成 | |

| 2002 | 平成14 | 金属材料研究所 材料科学国際フロンティアセンター設置 | |

| 2004 | 平成16 | 東北大学 法人化 | |

| 2006 | 平成18 | 金属材料研究所 大阪センター設置 | |

| 2008 | 平成20 | 金属材料研究所 国際共同センター設置 | |

| 2010 | 平成22 | 金属材料研究所 低炭素社会基盤材料融合センター 中性子物質材料研究センター設置 | |

| 2016 | 平成28 | 5月21日 創立百周年 |