2016年金属材料研究所が百周年を迎えるにあたり、「百周年へ向けて」

「若手の研究者に期待すること」として、新家光雄第20代所長からのメッセージです。

本多光太郎博士の「今が大切」より培われた金研精神を念頭に置きながら、産学官連携をより強化し、身近な製品として社会への還元を目指すことを力強く語っています。

新家 光雄

【略歴】

| 1951年 3月 | 愛知県生まれ |

|---|---|

| 1979年 5月 | 豊橋技術科学大学生産システム工学系 教務職員 |

| 1980年 4月 | 豊橋技術科学大学生産システム工学系 助手 |

| 1989年 4月 | 豊橋技術科学大学生産システム工学系 助教授 |

| 1995年 4月 | 豊橋技術科学大学生産システム工学系 教授 |

| 2000年 4月 | 豊橋技術科学大学未来技術流動研究センタ- 教授(兼任) |

| 2003年 4月 | 豊橋技術科学大学大学院博士後期過程機能材料工学専攻 主任 |

| 2005年10月 | 東北大学金属材料研究所生体材料学研究部門 教授 |

| 2008年 4月 | 東北大学 総長特任補佐(~2009年11月) |

| 2009年11月 | 東北大学金属材料研究所 第20代所長(~2014年3月)、 学際科学国際高等研究センタ- センタ-長(~2013年3月) |

平林眞先生インタビュー

金研100周年に向けてのメッセージ

100周年を迎えるということに対して、大変嬉しく思っています。OBとしてお祝い申し上げます。そこで思い出すのは、湯川秀樹先生の言葉です。50周年の際に京都の基礎物理学研究所から湯川先生がいらっしゃって、"研究所は歴史が長いが故に尊からず"とおっしゃいました。要するに、50年経ったからといってそれだけで威張ることはない、優れた研究成果を挙げることが大切だということをおっしゃったのではないかと思います。

金研でのエピソード

1951年に金研の助手になりましたが、初任給が大学院の奨学金より少なく、がっかりしたことを憶えています。1959年から2年ほどアメリカに留学、帰国後しばらくして設置された原子力関連の研究室をつくることになりました。全てが新設ではありませんでしたが、金研に5つの部門ができ、私は金相学を振り替えた原子炉材料金相学部門を担当しました。その時、神田先生から「研究所では、学部で出来ないような difficult problem に取り組まねば駄目だ」という言葉を頂いたことが脳裏に残っています。

【後列左より】

平林先生、渡辺先生、本間先生、田中先生、幸田先生、斎藤先生、

鈴木先生、矢島先生、木村先生、音谷先生、事務長 曽我さん

【前列左より】

後藤先生、今井先生、白川先生、袋井先生、広根先生、

大日方先生、神田先生、山本先生、竹内先生、小川先生

50周年の節目 金研の"曲がり角"

50周年前後には、所内では若手の職員を中心に色々な議論が起こっていました。その頃までは本多先生の時代から引き継がれたシステムや慣習が機能していた感じがありました。それが戦後民主主義的な考えとすれ違うところがあり、職員組合的な動きもあって、金研は50周年を期に、研究所の在り方や運営方法を見直さなればならないという声が強くなってきました。"金研の曲がり角"をどのように曲がるかということで、色々の議論やアイデイアをもとに将来計画が練られました。広根先生が所長の頃からだったと思います。その結果、原子力関連では後藤先生などの努力によって大洗施設が作られ、またレアアースあるいはセラミックス、金属化合物分野を竹内先生が中心となって推進されました。計画倒れに終わったものもありましたが、古い金研の枠から滲み出す方向が決まった時期といえるでしょう。

その頃、私は金属ー水素の研究などをやっていましたが、原子力だけでなく超高圧・高分解能電子顕微鏡分野に力を入れるため、不定比化合物物性学部門に移りました。

所長時代をふり返って

定年前の最後2年くらいですが1987年から所長をやらせて頂きました。所長時代は忙しく、やはり一番しんどかったことは確かです。

その頃、全国共同利用型研究所への改組や本多記念館の改修など、大きな動きがあり, 研究所の英語名"Research Institute for Iron, Steel and Other Metals"が "Institute for Materials Research"に変わったとても重要な時期でした。

第二の曲がり角と言えるかもしれません。ちょうど世界自体も様々な変化があった時期でした。英語名の変更の際、日本語の金属材料研究所という名称の変更についても議論がありました。"金属"という言葉を残した方がいいという意見と、むしろ"材料"だけでいいのではないかという意見に分かれました。結局はいわゆる"Materials Science"という流れは認めざるを得ず、金属材料はそのうちの1分野に過ぎない、そしてそれをどこまで広げるかという議論だったのです。名前だけ安易に決めるというわけにはいかないので、そこが一番苦しい議論でした。

後進の研究者へのメッセージ

金研には100年という貴重な歴史があるのですから、ぜひこの100年の歴史を知って下さい。我々の若い頃は資料等も十分にありませんでした。当時と比べると教育の方法も変化していますが、その世代なりに色々と学ぶことがあるのだと思います。過去の偉人達に倣い、昔のことを知った上で現代をどのように生きるかということを考えることが大切です。

また、金研も大学の研究所である限り、若い人を育てるということが使命だと思います。これからも将来の人材育成に重点を置いた研究所であり続けて頂きたいと思っております。

平林 眞

【略歴】

| 1925年 | 東京生まれ |

|---|---|

| 1947年 | 東京帝国大学 第二工学部冶金学科卒業、大学院特別研究生 |

| 1948年 | 東京工業大学 大学院に転学 |

| 1951年 | 東北大学金属材料研究所 助手 |

| 1959年 | 東北大学金属材料研究所 助教授 |

| 1963年 | 東北大学金属材料研究所 教授 |

| 1987年 | 東北大学金属材料研究所 所長 |

| 1989年 | 東北大学 退官 いわき明星大学 教授 |

| 1990-96年 | 北見工業大学 学長 |

増本健名誉教授メッセージ「百周年に向けて」

2016年金属材料研究所が百周年を迎えるにあたり、増本健名誉教授(第15代金研所長)からの

メッセージです。

父・増本量博士から受け継いだ本多精神、アモルファスの研究に力を注いだ頃の話、さらに、これからの材料科学研究に携わる若手研究者へのエールをいただきました。

増本 健

【略歴】

| 1932年6月 | 宮城県生まれ |

|---|---|

| 1960年3月 | 東北大学大学院工学研究科博士課程修了、工学博士 |

| 1960年4月 | 東北大学金属材料研究所 助手 |

| 1966年6月 | 同助教授 |

| 1969年9月 | ペンシルベニア大学材料科学科 客員研究員 |

| 1971年4月 | 東北大学金属材料研究所 教授 |

| 1987年7月 | 東北大学金属材料研究所付属新素材開発施設 施設長(初代) |

| 1989年4月 | 東北大学金属材料研究所研究 第15代所長(~1994年3月) |

| 1996年3月 | 東北大学定年退官、東北大学名誉教授 |

| 1996年4月 | 財団法人 電気磁気材料研究所専務理事、附置研究所所長 |

| 2009年4月 | 電気磁気材料研究所研究フェロー |

| 2009年7月 | 同理事長(第7代) |

| 2011年7月 | 公益財団法人電磁材料研究所理事長(現職) |

佐川眞人氏メッセージ「百周年に向けて」

ネオジム磁石を発明し、会社を興された金研OB 佐川眞人氏からのメッセージです。

ハイブリッドカーや電気自動車にも欠かせない世界最強の磁石の開発と改良の秘話と

金研百周年に向けての期待を語っていただきました。

佐川 眞人

【略歴】

| 1966年 3月 | 神戸大学工学部電気工学科卒業 |

|---|---|

| 1968年 3月 | 神戸大学大学院修士課程(電気工学)終了 |

| 1972年 3月 | 東北大学大学院博士課程終了(金属材料工学)、学位取得(工学博士) |

| 1972年 4月 | 富士通株式会社入社 |

| 1982年 5月 | 同社退職 住友特殊金属株式会社(現日立金属株式会社)入社 |

| 1988年 2月 | 同社退職 |

| 1988年 3月 | インターメタリックス株式会社設立 同社代表取締役社長 |

| 2012年 6月 | 同社最高技術顧問 |

諸住正太郎先生インタビュー

金研百周年にむけて

研究は根気強く、生涯をかけ、情熱をかけて打ち込むと何らかの成果が得られるものです。

それにはある程度年月にゆとりが必要かと思います。

今は昔と違ってなかなかじっくり長い年月をかけて取り組める環境づくりは難しく、短期間で結果を出さなければなりません。しかし、大切なことは好奇心・発想する力を持って物事をやっていける人、自分で考え付くことが出来る人になるということです。

こういう意思をみなさんにも持ち続けて百周年を迎えていただければと思っております。

研究のきっかけ

金研に来る前は8年間マグネシウムの研究をしており1年前にアメリカでの1年余の留学から帰っておりました。1960年に原子炉材料加工学部門に着任当初は、天然ウラン燃料の被覆材としてのマグネシウム合金の強度改善、濃縮ウラン燃料被覆材のジルコニウム合金の強度の水素依存性、水素の熱拡散現象などを研究しました。

次に、ベリリウムの研究に移りました。これは次期ガス冷却型原子炉の燃料被覆材への応用が主に英仏において研究中で、我が国でもその研究が必要であるとの機運の高まりがありました。そこで日仏間の原子力留学生協定により1964年にSaclay原子力研究所で10カ月間のベリリウム関連の研修を受け、帰国後もベリリウムの研究を続けましたが、残念ながら後日フランスでの燃料被覆管としての実用試験の結果、照射脆化が著しく実用できないと判断され、計画は中止になりました。

しかし、若干のベリリウム関連研究結果を発表することができました。

新たな課題への取り組み

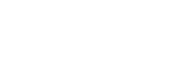

1970年に部門担当になってからもモリブデン,ニオブ,バナジウムなどの高融点金属は高速増殖炉や核融合炉関連で高温性質やこれらの金属における水素の挙動に関する知見が重要と考え、それらの課題の研究を進めました。丁度この期間に1980年から10年間にわたって文部省特別研究"核融合"が行われ、当初はその材料班の1員、後に評価委員として、この企画に参画しました。研究室では高融点金属の機械的、特に塑性的な挙動や照射効果を中心に関連基礎事項を含めて研究を展開しました。具体的な実用課題の一例として、工業用純モリブデンの熱間加工温度を、スカンジウムの単独少量添加により1100℃から400℃まで低下させました。

材料試験炉の利用施設長として

大学がもっと照射設備を利用できるようになることを願っておりましたが、1984年に金研付属材料試験炉利用施設長に就いたとき高速増殖炉常陽の利用が実現でき、日本原子力研究所及び動力炉・核燃料開発事業団の両機関のご厚意により材料試験炉と常陽とを利用して1984~1987年の3年間研究代表者として文部省科学研究費補助金(総合研究A)の交付を受け、核融合研究との関わりもあって各大学および金材技研より成る研究集団を組み「炉心構造材料の重照射に関する基礎的研究」を行うことができました。

今も続く研究生活

そのほか、文部省総合研究により1990~1993年の3年間全国的な研究者組織で金属とセラミックスとの接合に関する研究を行い、その成果をもとに日中科学技術交流協会と中国科学院との共催で1990年に第1回の界面科学討論会を東京で、1993年に第2回を中国瀋陽で行い、その際日本側委員長としての役を果たしました。

水素と材料機能共同研究会を発足させ、後に代表者や課題名を変えながら長期にわたって活動させました。最近、また同様の研究会が発足しようとしており、新しい展開がなされるものと期待しております。個人としては以上の関わりから金研定年後約20年千葉工業大学や富山大学水素同位体科学研究センターで非常勤として研究を続ける場が与えられました。

1958年にアメリカに留学した際は時間的に大学院の講義を受けることができたので、材料科学関係の講義を受けようとしました。原則的には講義はその基礎となる関連の数学、物理、化学の基礎学課目(学内の他学科や学部の相当科目のでもよい)の単位を取得する必要があり、きちんと勉強しなければならないシステムができていました。

私の場合は学位取得が目的でないので、教授が非公式に理学部の物理や数学の教授に紹介してくれましたが、PhDコースを取るのは大変なことと感じました。このことがトラウマになって90歳を過ぎた今でも材料関係の数式を集めては、理解できない数式に四苦八苦しております。

研究に励む若者たちへ

学生時代や研究者時代にやってよかったと思っているものの一つに泊まり込みのゼミがあります。

徹底的に討論ができ、検討することができます。

自分自身がドクターになって新しい研究をしようとするなら、やはり基礎と過程をしっかりと考え抜くことが大切なのではないのかと思います。

また、アメリカの大学には日本にない厳しさがありました。日本の大学では試験で及第点を取らないと再・追試などが行われるようですが、アメリカの大学、少なくとも昔のPurdueでは一度受講を登録すると変更や評点の取り消しができません。実現は難しいとは思いますが、若い方々にはそういった厳しい環境を意識して、勉学に臨んでほしいと思います。

諸住 正太郎

【略歴】

| 1922年 | 小樽生まれ |

|---|---|

| 1949年 3月 | 北海道大学工学部生産冶金工学科卒業 |

| 1949年 8月 | 工学部文部教官に就職、冶金工学科幸田成康教授研究室でアルミニウム合金の時効硬化および鋳物砂の研究に従事 |

| 1952年 | 通産省工業技術院 名古屋工業技術試験所 主任研究員 |

| 1958年 | 米国Purdue大学に留学、材料科学の基礎の再研修とともにマグネシウム工業技術の習得の機会を得た |

| 1959年 | 帰国 |

| 1960年 | 東北大学金属材料研究所 原子炉材料加工学部門(担当:幸田成康教授)に属し、関係の材料の研究に従事 |

| 1970年 | 金属材料研究所 教授 |

| 1984年 | 金属材料研究所附属材料試験炉利用施設長 |

| 1986年 | 東北大学退官 千葉工業大学(~2004年) |

| 1990年 | 富山大学水素同位体科学研究センター(~2005年) |

高梨所長メッセージ「百周年に向けて」

2014年4月、第21代所長に就任した高梨所長より、金属材料研究所が2016年に百周年を迎えるにあたってのメッセージです。

脈々と受け継がれてきた金研の伝統についてやこれからの材料科学研究に携わる若手研究者へのエールをいただきました。

高梨 弘毅

【略歴】

| 1958年 6月 | 東京生まれ |

|---|---|

| 1981年 3月 | 東京大学理学部物理学科卒業 |

| 1983年 3月 | 東京大学理学系研究科修士課程修了 |

| 1986年 3月 | 東京大学理学系研究科博士課程修了 |

| 1986年 4月 | 東北大学金属材料研究所磁性材料学研究部門(藤森研究室)助手 |

| 1994年 3月 | 同助教授 |

| 1994年 3月~1995年 9月 | アレクサンダー・フォン・フンボルト客員研究員としてドイツ・ユーリヒ研究センターに滞在 |

| 2000年11月 | 東北大学金属材料研究所磁性材料学部門教授 |

| 2009年11月~2014年 3月 | 東北大学金属材料研究所副所長 |

| 2013年 1月~同年 12月 | IEEE Magnetics Society 2013 Distinguished Lecturer |

| 2014年 4月 | 東北大学金属材料研究所所長 |

立木昌先生インタビュー

金研での25年間

1969年に金研の教授に着任する前は大阪大学理学部で助手をしておりました。

ちょうど金銅合金の長周期構造を当時の金研の小川四郎先生、平林眞先生がX線、電子線回析で観測していた頃です。これを理論的に実証したところ、小川、平林両先生から金研のセミナーで詳しく説明してほしいと依頼されました。

金研ではこの頃、物性理論分野の強化が必要となっており、当時の所長であった神田英蔵先生がわざわざ大阪大学までお越しになって、ぜひ金研にとのお話をいただき、私はこの申し出を大変うれしく思い、喜んで拝受いたしました。大阪大学側にも快諾していただき、晴れて金研の教授になったのは37歳でした。とてもわくわくしたのを覚えています。

金研の実験環境はすばらしく、レベルの高いものでした。実験系の先生方と毎日、議論して、とても楽しく研究に打ち込むことができました。

当時の金研は赤レンガ造りのとても珍しい建物でした。着任当時はまだ2階建てでこの絵よりももっと小さかったのですが、私はもともと本多光太郎先生が使っていた2階の中央のお部屋を使わせていただくことになりました。これは大変光栄なことで、本多先生の書はそのまま、飾らせていただきました。

退官後もさまざまなところで研究をしましたが、今でも金研での研究環境は一番良かったと思っております。

研究を振り返る

1965年には日本物理学会誌で論文を発表しました。

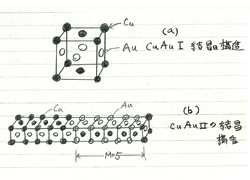

CuAu合金は温度変化によって、異なる結晶構造が現れます。

室温から385℃までは右図上(CuAuⅠ)のような配列になりますが、385℃から410℃の間では右図下のように5格子ずつ銅と金が置き換わった配列(CuAuⅡ)になります。

それから、この貴金属合金にも自由電子が存在するので、CuAuⅡ構造では伝動電子バンドにバンドギャップが現れ、エネルギーが下がるためCuAuⅠ結晶よりもCuAuⅡ結晶のほうが安定します。

温度の違いで色も変わってきますし、利用方法が変わるという応用上だけでなく、学問的にもとても重要な意味のある現象です。

新しい発見がもたらした出会い

1988年

本多記念館前にて当時の研究室員と。

(IMRニュース '88 No.2 より再掲)

1986年にベドノルツとミュラーが酸化物高温超伝導体を発見しました。これまで超伝導現象には低温(20K以下)でしか得られないことが応用の大きな妨げになっていたのですが、これが液体窒素温度(77K)をはるか超える温度で超伝導を示すセラミックスが見つかったのです。この発表を聞いて、私はいてもたってもいられず、2人に電話をかけました。

その後、2人が金研に来たり、私がスイスに行ったりと交流を深めました。ベドノルツとミュラーは実験派でしたが理論が好きで、3人でスイスの山の中にあるホテルで夜遅くまで議論したりしました。2人とも、そして私も今でも議論好きなので昨年も来日したときに会って、いろいろな話をしました。

若手研究者へのメッセージ

これまでいろいろな場所で研究を行ってきましたが、金研ほど実験環境が整っていて、レベルが高いところはないと思いました。ここで世界レベルの研究を行ってきたことを誇りに思っています。研究を進めて行くには実験と理論のマッチングが非常に重要です。

金研はそうした環境がすばらしく、分野間、そして若手とベテランの研究者のディスカッションによる融合で、世界を変えるような研究をしてきました。

みなさんにはこの環境を最大限有効に活用していただきたいと思います。実験と理論、若手とベテラン、1+1は2ではく、それ以上の結果が生まれます。

若手の方にはたくさん新鮮な意見を発信していただき、そして自分と違う分野の方とより多くふれあい、一緒に研究していただきたいと思います。

金研100周年に向けてのメッセージ

2年後金研は、100年の節目を迎える訳ですが、100年というのはとても重要です。

金研の出発点はユニークな発想の持ち主だった本多先生です。本多先生は有名な「今が大切」という言葉だけでなく、とても面白い本をたくさん残しています。もちろん、私はお会いしたことはありませんが、その本多先生の著書をたくさん拝読しました。

さまざまな著書を通して、本多先生は「人がしないことをする」ことを説いておられたように思います。これは研究者にとって本当に大事なことです。私にとって、本多先生の精神が息づく金研での研究生活は非常に稔り多いものでした。

これからも金研で研究を続ける皆さんには本多先生の精神を大切にし、この100年という節目に見直し、そして、その先に永続していくことを望んでいます。

立木 昌

【略歴】

| 1931年 6月 | 岡山生まれ |

|---|---|

| 1954年 3月 | 岡山大学理学部卒業 |

| 1956年 3月 | 大阪大学大学院理学研究科修士課程修了 |

| 1959年 3月 | 大阪大学大学院理学研究科博士課程修了 |

| 1959年 4月 | 大阪大学理学部助手 |

| 1964年10月 | 大阪大学理学部講師 |

| 1968年 1月 | 大阪大学理学部助教授 |

| 1969年 4月 | 東北大学金属材料研究所教授 |

| 1995年 3月 | 金属材料技術研究所客員研究官 |

鈴木謙爾先生メッセージ「百周年に向けて」

金属材料研究所が2016年に百周年を迎えるにあたり、第16代所長を務められた鈴木謙爾先生にインタビューを行いました。

中性子を使った液体金属の研究や当時の金研の様子について、そして若手研究者へのエールをいただきました。

鈴木 謙爾

【略歴】

| 1934年 5月 | 愛知県名古屋市生まれ |

|---|---|

| 1958年 3月 | 京都大学理学部化学科卒業 |

| 1958年 4月 | 京都大学大学院理学研究科化学専攻入学 |

| 1958年 7月 | 京都大学大学院理学研究科化学専攻退学 |

| 1958年 8月 | 東北大学助手 金属材料研究所 |

| 1968年 5月 | 東北大学助教授 金属材料研究所 |

| 1970年 9月 | ~Guelph大学(カナダ)招聘教授 (~昭和47(1972)年6月) |

| 1974年 4月 | 東北大学教授 金属材料研究所 部門担任 |

| 1991年10月 | ~Gottingen大学(ドイツ)招聘教授 (~12月) |

| 1993年10月 | 東北大学評議員 |

| 1994年 4月 | 東北大学金属材料研究所 第16代所長 |

| 1995年 4月 | 東北大学学際科学研究センター長 |

| 1996年 4月 | 東北大学極低温科学センター長 |

| 1998年 3月 | 退職 |