2012年10月

10月31日(水)

今からちょうど71年前、昭和16年(1941年)の10月31日、本多記念館は落成式を迎えました。

今からちょうど71年前、昭和16年(1941年)の10月31日、本多記念館は落成式を迎えました。

研友第8号(1941年)には、この日の様子が次のように記されています。

“この日、初冬の空は一點の雲もなく晴れわたり、敬愛する吾等が師に捧ぐるにふさはしき小春日和である。”

今日もこの文章と同じように青く澄みきった空が広がっていますね。きっとこんな日和だったのでしょう。また、その見事な外観について同誌に次のように記されています。

“東北帝大に否、仙臺市に華々しくその美しい化粧姿を以て現れ出ましたのが世界に誇る本多記念館です。そのモダンなあかぬけのした總大理石の玄關、部屋數三十六の三階建鐡筋コンクリートの本多記念館は乃木将軍のお手植の松を中央に種々なる大樹木が植えられ今や全く學内の一威觀を呈して彈正横丁に臨んでゐます。”

完成を心から喜んでいる様子が目に浮かぶようです。

10月30日(火)

昨日に引き続き、本多記念室の紹介です。展示物に関しては少しずつ掲載していく予定ですが、今回はこの“あかり”。

昨日に引き続き、本多記念室の紹介です。展示物に関しては少しずつ掲載していく予定ですが、今回はこの“あかり”。

本多記念室の天井を見上げるとこんな素敵なあかりが。 まるで切り絵のようですね。

やわらかな光が部屋を包みます。数々の貴重な資料もさることながら、静けさとこの光が時間を忘れさせるのかもしれません。

10月29日(月)

今日は本多記念室を紹介します。資料を探すために、或いは確認するために、以前にもまして足を運ぶようになった本多記念室。

今日は本多記念室を紹介します。資料を探すために、或いは確認するために、以前にもまして足を運ぶようになった本多記念室。

既に何度かこのブログにもその名が登場しましたが、その扉にはこんなプレートが掲げられています。

重い扉を開けて中に入るとあっという間にタイムスリップ。何度訪れても時間を忘れて見入ってしまいます。

10月26日(金)

“祝上棟” と書かれた棟札。

“祝上棟” と書かれた棟札。

これは本多記念館を建築する際のもので本多記念室に保管されています。

昭和15年(1940年)7月31日の日付が読み取れます。今から72年前の夏、建築が着工されました。

10月25日(木)

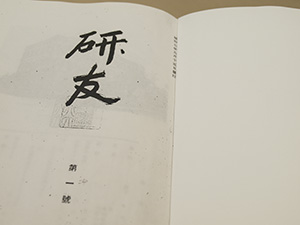

『研友』には第1号から本多博士の筆による題字が掲げられていますが、第25号(1966)から表紙の裏に題字のエピソードが掲載されています。

『研友』には第1号から本多博士の筆による題字が掲げられていますが、第25号(1966)から表紙の裏に題字のエピソードが掲載されています。

“小さい分子よりも大きな分子を含めた研友会の方がよいわなーと提唱して進んで会誌に寄せられた本多先生の題字(鈴木益広記)”

※鈴木益広氏…初代研友会会長

最も知りたい“`(てん)”の意味が分からないのが残念ですが、本多博士の思いを知ることができ、感慨深いものがありました。

10月24日(水)

本多記念館の入り口には、

本多記念館の入り口には、

「金属材料研究所」の看板が掲げられています。

この看板は、本多記念室に展示されている木製の看板を元に作られました。

その木製の看板は金属材料研究所創立時のもので、本多博士の筆によるものです。

その木製の看板は金属材料研究所創立時のもので、本多博士の筆によるものです。

この写真では少々わかりづらいのですが、研究所の“研”の字に点がつけられていて(10月10日記事の掲載写真「研友」の“研”と同じ)、本多博士の筆の特徴となっています。(本多記念会資料より)

10月23日(火)

“金属之 密林の 大いなる 開拓者

“金属之 密林の 大いなる 開拓者

本多光太郎先生像”

『本多光太郎傳』によれば、この胸像の台座に刻まれた五韻の頭句は著者石川悌次郎によるもので、さらにしたためられた文字は村上武次郎博士の筆であると記されています。

また、1958年(昭和33年)建立されたこの胸像は日展審査委員長加藤顕清の作で、本多博士が研究に情熱を注いでいた頃の姿をモチーフにしたものであることも記されています。

“東北帝大在職二十五年祝賀祭当時の、既に円熟の境地に入りながらも研学の闘志未だ溌溂たる六十六才の本多光太郎黄金時代の英姿であった。”(『本多光太郎傳』より)

10月22日(月)

様々な資料と一緒にこの本もまた、事務局の書棚に大切に保管されています。1964年(昭和39年)12月、『本多光太郎傳』は、本多記念会より発行されました。

様々な資料と一緒にこの本もまた、事務局の書棚に大切に保管されています。1964年(昭和39年)12月、『本多光太郎傳』は、本多記念会より発行されました。

この本の著者である石川悌次郎は本書で次のように記しています。

“『本多光太郎傳』は久方振りで読書界に投ぜられた伝記作品と言ってよかろう。自費出版や非売品による宣伝目的の伝記でなく、物理冶金の世界的権威者の赤裸々な生涯の記録である。”

数年の月日をかけて資料を集め、数回の座談会をも経て書き上げられたこの伝記は、研究者としての、そして人間としての本多光太郎を生き生きと描き出しています。

10月19日(金)

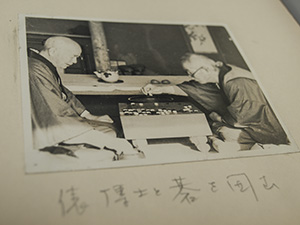

本多博士は碁がお好きであったようです。左の写真は昭和二十五年(1950年)俵国一博士と碁を囲んだ時のもの。本多記念館2階の資料展示室にもこの写真が展示されています。

本多博士は碁がお好きであったようです。左の写真は昭和二十五年(1950年)俵国一博士と碁を囲んだ時のもの。本多記念館2階の資料展示室にもこの写真が展示されています。

『本多光太郎先生の思い出』p.59には、“碁を愛された先生は広瀬の清流にのぞんだ一室に、ときたま、和服にくつろがれて、夫人との対碁の一席や、昭和二十五年のおしせまった暮近く、熱海の宿に、俵国一博士と対碁され…”と記されており、博士が日ごろから碁を楽しんでいた様子がうかがえます。

10月18日(木)

『本多光太郎先生の思い出』

『本多光太郎先生の思い出』

この本は、本多博士の逝去後、本多博士と縁のある方々や門下生からの寄稿をまとめたものです(1955年4月5日発行)。

『研友』と同様、その当時を知る手掛かりとなる文献で、本書に“人間本多を各人の立場から飾るところなくマザマザと描き出している”と記されるように、博士にまつわるエピソードが関わった人々の目線で綴られています。

また、かつて博士の肖像画を描いた安井曾太郎画伯が装幀を手掛けたことが編集後記に記されています。

10月17日(水)

本多記念館の2階にある「本多記念室」には、本多博士の各種の実験ノートや様々な写真、博士を偲ぶ遺品の数々が展示されています。

本多記念館の2階にある「本多記念室」には、本多博士の各種の実験ノートや様々な写真、博士を偲ぶ遺品の数々が展示されています。

先日、記念室の書棚の資料を探していたとき、その隣にある本多先生の執務机に『鐵鋼研究所』の文字を見つけました。

資料の中でしかお目にかかったことのなかった文字が、急に身近に感じられた瞬間でした。

10月16日(火)

金研HP<一般向け>内の「金研アーカイブ」には、動画コンテンツがあります。

金研HP<一般向け>内の「金研アーカイブ」には、動画コンテンツがあります。

この『吾等が恩師 本多光太郎先生』は、1941年(昭和16年)4月、研友会の宿望によってトーキーに収められた貴重な映像資料です。

1991年(平成3年)の金研75周年記念に映画フィルムをビデオに編修したとありました。(本多記念会資料より)

10月15日(月)

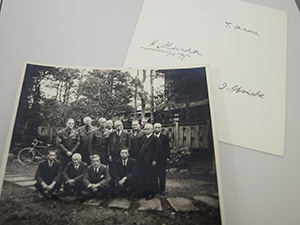

古い写真、特にアルバム等にまとめられていない写真の場合、それが何時、どこで撮影されたのかを調べることは、なかなか難しいですね。

古い写真、特にアルバム等にまとめられていない写真の場合、それが何時、どこで撮影されたのかを調べることは、なかなか難しいですね。

これもそうした写真でしたので、裏側に何か記入されていないか返してみました。

すると…そこには本多博士、増本博士、広根博士、大日方博士のサインが!こんな写真もあるのですね。丹念に整理を進めて行かなければなりません。

10月12日(金)

昨日掲載した集合写真の前列左端には、バーディーン博士が写っています。

昨日掲載した集合写真の前列左端には、バーディーン博士が写っています。

そういえばバーディーン博士が金研を訪れた写真は以前にも見た覚えが…。

IMRニュースvol.45の金研物語でした。vol.45の記事は、Bardeen Family Archiveより写真提供を受け、執筆されたもののようです。左に掲載した写真は、事務局に保管のもの。古い写真を整理していくにつれて、また関連写真が見つかるかもしれません。

10月11日(木)

先週末、左の古い集合写真について問合せがありました。画像はメールで届き、写っているメンバーの名前が知りたいとのことでした。

先週末、左の古い集合写真について問合せがありました。画像はメールで届き、写っているメンバーの名前が知りたいとのことでした。

さっそく調査開始。事務局にも保管されていたこの写真は、1953年9月の国際理論物理学会(京都で開催)の後、来日していた研究者たちが仙台まで足を運び、講演を行った時のものだということが分かりました。まだお名前のわからない方が2、3居られますが、引き続き調査を進めます。

10月10日(水)

事務局で調べものをする際には、まず「研友」から。

事務局で調べものをする際には、まず「研友」から。

研友会会報誌として昭和7年に第一号が刊行されました。様々なエピソードも掲載されていて、その当時の金研が良く分かります。

題字は本多先生の直筆です。

10月9日(火)

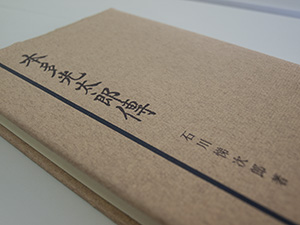

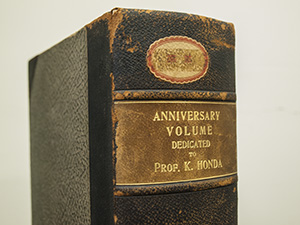

事務局には、古い刊行物などが保管されています。

事務局には、古い刊行物などが保管されています。

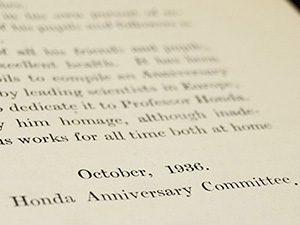

これはその中の一つ、

“ANNIVERSARY VOLUME

DEDICATED TO

PROF. K. HONDA” 。

1936年10月、

本多博士の在職満25年を記念して刊行されました。

1936年10月、

本多博士の在職満25年を記念して刊行されました。

国内はもとより海外からも寄せられた素晴らしい論文の数々が収められています。

10月5日(金)

百周年記念事業事務局は本多記念館三階にあります。

百周年記念事業事務局は本多記念館三階にあります。

本多記念館と言えば、玄関前のこの松の木。

この松は、石碑が示すとおり「乃木将軍遺愛の松」です。

しかし、ここに彫られた文字は一体誰が?

しかし、ここに彫られた文字は一体誰が?

よく見ると 「本多光太郎 謹書」となっていました。

「今が大切」などの色紙は有名ですが、こんなところにも本多先生の直筆があるのですね。

10月2日(火)

いよいよ百周年HPが公開されました。

いよいよ百周年HPが公開されました。

このブログでは、これまでの資料の整理や記念出版物の製作にかかわる中でのさまざまな発見をお伝えしていきたいと思います。