2012年11月

11月30日(金)

さて、胸の部分に蹄鉄、サイン、似顔絵をあしらった2009年金研一般公開時のスタッフTシャツ、背中はどうなっているのでしょう?

さて、胸の部分に蹄鉄、サイン、似顔絵をあしらった2009年金研一般公開時のスタッフTシャツ、背中はどうなっているのでしょう?

『鋼ノ心』

がプリントされています。実はこの文字も同じ書画帖の中に収められているもので、許可を得て撮影した後、デザインし配置したものです。ブルーの生地によく映えています。

11月29日(木)

「今が大切」についての記事を掲載してきましたが、本多博士は書ばかりでなく画も描かれていました。

「今が大切」についての記事を掲載してきましたが、本多博士は書ばかりでなく画も描かれていました。

”…先生の余技は囲碁のみであったが、有名になってから書や画をたのしまれたようである。書は古い碑文を鉄筆で写したような字でなかなか雅致があった。

画はたくさんの人がかいてもらったと思うが、蹄鉄を一筆で色紙などに書いておられたが、あるとき僕が水墨で濃淡を出す秘伝を示したところ、その後は先生の馬蹄も非常に面白くなったようであった。…”(『本多光太郎先生の思い出』p.48より)

と記されているように、一筆描きの画が残されています。写真は、胸に本多博士の画等をあしらった2009年金研一般公開時のスタッフTシャツです。この蹄鉄、サイン、似顔絵は東北大学史料館に保管されている書画帖の中に収められているもので、許可をいただいて撮影した後、Tシャツの胸の部分にあしらわれました。

11月28日(水)

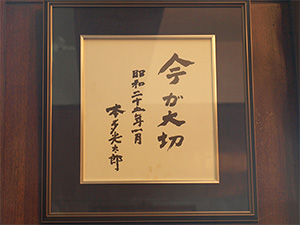

『今が大切』の思い出についてもう一つ紹介します。“この言葉は先生の好んで描かれた教訓の一つであると云われているが、大切の切は誤字、引首、落款印は曲っており、その間隔などもほとんど書の規則を無視して無雑作に押されている。先生が事科学に対しては周到な注意と綿密な検討をなされておるにもかかわらず、書に対しては先生の意の向われるままになににも束縛されず書かれているのは面白い対照である。しかしこの一幅は書道からは欠点があるにかかわらず、全体としてはよく纏まっており、なんのいや味もなく、先生の面目が躍如としており、いわゆる書道家の書には比すべくもない。

『今が大切』の思い出についてもう一つ紹介します。“この言葉は先生の好んで描かれた教訓の一つであると云われているが、大切の切は誤字、引首、落款印は曲っており、その間隔などもほとんど書の規則を無視して無雑作に押されている。先生が事科学に対しては周到な注意と綿密な検討をなされておるにもかかわらず、書に対しては先生の意の向われるままになににも束縛されず書かれているのは面白い対照である。しかしこの一幅は書道からは欠点があるにかかわらず、全体としてはよく纏まっており、なんのいや味もなく、先生の面目が躍如としており、いわゆる書道家の書には比すべくもない。

私は今までに幾度かの艱難、困苦、悲境に遭遇したが、先生の「今が大切」に勇気ずけられてこれを克服して来た。…”(『本多光太郎先生の思い出』p.201より)

文字の正しさや美しさよりもまず博士の思いが詰まっている、揮毫を贈られた者は見た瞬間からそれを感じ、時には厳しい鞭撻として、時には温かなエールとして受け止め研究に邁進していったのですね。きっとここには挙げきれないほどの『今が大切』があったことでしょう。

11月27日(火)

昨日紹介した本多博士の揮毫。

昨日紹介した本多博士の揮毫。

「今が大切」

弟子たちは温かなエールとして受け取ってばかりいたわけではなかったようです。

“…「先生なにか一筆お願いします」とやうやうしく出した色紙に「今が大切」と揮毫をいただいて、さては緊張のゆるんだ自分にきつい鞭撻かと考えたが後で、「今が大切」は諸々方々での先生の御揮毫とわかって、このあわて者、安心して適当に休養したものである。…”(『本多光太郎先生の思い出』p.109より)

例えばこんな風に、励ましというよりは自らを省みるようにとの意味が込められているのではないか、と考えることもあったようです。いずれにしても、この揮毫をいただいた人たちは皆、“今”を意識する時間を持ったに違いありません。

11月26日(月)

本多記念室に掲げられている

『今が大切』

本多博士の揮毫の中でも特に有名ですね。

さて、揮毫について本多博士自身が記した文章が『研友第10号(1951)』2頁に掲載されていますので紹介します。

標語の効果

研友会総裁

本多光太郎

私は目下東京理科大学々生の総大將と云う心持で標語による人格向上に努力して居ります。標語は重要なる意義をもつものであるのみならず、言葉も簡單明朗であるから記憶し易いものであります。故に各位が一事件に遭遇する毎に之に関係ある標語を指導役として進めば必ず成功するものであります。例えば喫煙者も毎度の努力によつて遂に禁煙者となれるのであります。要するに強い努力を繰り返せば悪い習慣を打ち破つて善良なる習慣がつく、即ちその努力が性質化するものであります。次に標語の二三の例を掲げます。

(1)今が大切

(2)人格の向上は自覚より始まる。

(3)良書精読味の出るまで

(4)角は破損の因となる。Rをつけて破損を防げ

以上の如き標語を利用すれば多大の効果をおさめることが出来る

*****

博士の揮毫については様々な文献で取り上げられていますが、どの文献にも弟子たちの求めには直ぐに応じ筆を揮ったと記されています。そうして贈られた博士からのエールは弟子たちの研究の支えとなりました。

11月22日(木)

博士宛の手紙をきっかけに先週からずっと本多博士の渡米(1928~29年)について調べ掲載してきましたが、締めくくりとして写真を紹介します。

博士宛の手紙をきっかけに先週からずっと本多博士の渡米(1928~29年)について調べ掲載してきましたが、締めくくりとして写真を紹介します。

左の写真は『本多光太郎傳』巻頭に掲載されているものです。キャプションを見ると、

“昭和3年12月 本多光太郎渡米送別会.

前列左より 五百籏頭 啓、木戸 潔、松下徳次郎、本多光太郎、川上 寿、松原 要、岡田俊一、

後列左より 村田栄太郎、安田徳治、永沢 清、亘理直毅、阿部七三郎、井口武英、松山寛慈の諸氏.”となっていました。『本多光太郎先生の思い出』に寄稿している面々の名が連なっているのが見て取れます。

こうしてみると、その手掛かりとなる記述がニュースとして記されていたり思い出としてまとめられていたりするなど、情報は様々な形で点在しているものですね。ちょっと大それていますが、このブログが点在する情報のアーカイブ化の1つの形としてお役に立てればこんなに嬉しいことはありません。

11月21日(水)

これまでの記事では、『金属の研究』に掲載されていた情報を紹介しましたが、『本多光太郎先生の思い出』p.176にも米国へ向かわれる時の様子が記されていました。

これまでの記事では、『金属の研究』に掲載されていた情報を紹介しましたが、『本多光太郎先生の思い出』p.176にも米国へ向かわれる時の様子が記されていました。

“はじめて先生にお会いし、直接お話を承ったのは、昭和三年(1928年)も押し迫った十二月の中ごろ、横浜を出帆したサイベリヤ丸の船上である。先生は、米国鉄鋼協会の招聘による、渡米の折で、奥様も御一緒であった。船中ではたびたびお邪魔して、教えを受け、また一般乗客に対し御講演をお願いしたりした。

サンフランシスコ上陸の日、土地の新聞はトップに先生の写真を載せ、歓迎の辞を述べていた。私が加州の鉱山地帯を視察して、数日おくれてロスアンジェルスに到着すると、ちょうど鉄鋼協会の年次大会が開催中であった。その日の新聞は年会の盛況を伝える外、先生の講演内容や、偉大な業績を讃える記事で、満たされていた。この大会には、多数の著名な学者が各国から集まったのであるが、すべてが先生中心である。…”

これまでの記事から既に渡米の事実は十分にわかりますが、この記述によって、歓迎ぶりが鮮明になり、史実が色を帯びました。今回の手紙以外にも情報が不明な状態で保管されている写真、原稿等々がありますが、資料を読み込み、今後もできる限り明らかにして行こうと思います。

11月20日(火)

引き続き、渡米の記事について調べてみました。

引き続き、渡米の記事について調べてみました。

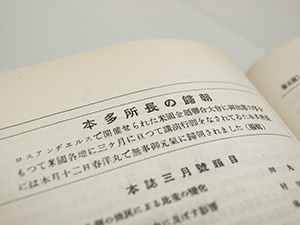

『金属の研究』第6巻第4號(1929年4月20日発行)「雑録」のページには、

“本多所長の歸朝

ロスアンヂエルスで開催せられた米國金属聯合大曾に御出席の序をもつて米國各地に三ヶ月に亘つて講演行脚をなされてゐた本多所長には本月十二日春洋丸で無事御元気に歸朝されました(編輯)”

と、ありました。予定通り三ヶ月の講演行脚を終えて無事帰仙したことが記されていますね。

11月19日(月)

16日(金)掲載記事の手紙に関連する記述と思われる一文を紹介します。

16日(金)掲載記事の手紙に関連する記述と思われる一文を紹介します。

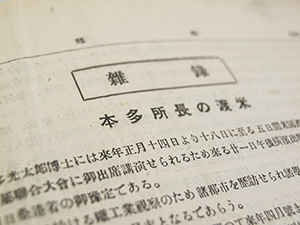

『金属の研究』第5巻第12號(1928年12月20日発行)「雑録」のページ、

“當所々長本多光太郎博士には来年正月十四日より十八日に至る五日間の米國西海岸ロスアンジエルスに開かれる金属聯合大曾に御出席講演せられるため来る廿十一日午後横濱出帆のサイベリヤ丸にて渡米せられ正月四日桑港着の御豫定である。

尚閉曾後は米國に於ける鐡工業視察のため諸都市を歴訪せられ諸学会に於て御講演せられる豫定であるから御歸仙は多分来年の三月末となるであらう。…(編輯)”

の部分です。滞在予定期間と手紙の日付とを照らし合わせてみても、三か月にわたる諸都市での講演行脚中に届けられたとみて良いようです。このように「雑録」の部分には、時折、本多所長の様子が記されている等、手掛かりと成り得る事柄が記載されています。丁寧に読み込んでおかなくてはと思う瞬間です。

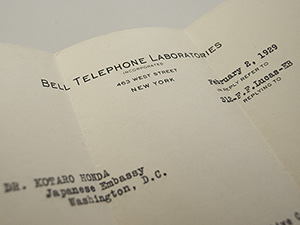

11月16日(金)

DR. KOTARO HONDA

DR. KOTARO HONDA

Japanese Embassy

Washington, D. C.

という宛名の手紙(Feb. 2, 1929)が事務局に保管されています。

在米日本国大使館に届けられた手紙、ということは本多博士が米国に滞在していたということでしょうか。

本文には2月7日12:30からのランチにいらしてほしい旨が綴られていますが、この手紙の背景については、一緒に保管されているものが無いので今のところこれ以上の情報がありません。文献を読み調べてみようと思います。

11月15日(木)

“まるで村夫子のようで”

“まるで村夫子のようで”

昨日掲載した記事の文中にも出てきましたが、『本多光太郎先生の思い出』では、本多博士の様子をあらわす言葉としてよくお目にかかります。

それから、“好々爺”という表現にも。研究以外の本多博士の様子はアルバムの中の写真を見比べることでしか想像できませんが、上記の表現はきっとこんな風にお庭の掃除をなされる姿などをさしていたのでしょう。

昭和28年(1953年)8月、田園調布の自宅で撮影されたこの写真は、資料展示室にも展示されています。

11月14日(水)

事務局保管の『金研創成期』としてまとめられたアルバムの中に、左の写真があります。

事務局保管の『金研創成期』としてまとめられたアルバムの中に、左の写真があります。

タイトルは

大正十四年 春 於向山

本多博士がお弁当をほおばっていますね。この頃は帽子を被るのが一般的だったのでしょうか?手前の方も博士も帽子を被られています。『本多光太郎先生の思い出(p.172)』で増本量博士(第6代所長)は、本多博士の帽子について次のように記されています。

“…最も強く印象に残っているのは先生のソフト帽である。帽子のリボンの結び目が左側に来ようが右側に来ようが、帽子の前うしろには一向におかまいなしに、御自分に最も近い方をつまんで頭に被られる。被られたら最後、アミダになっていようが、傾いていようが、長い道中でもちっとも気にされない。被られるというよりも、むしろただ単にのっけられるという方が適当であろう。まるで村夫子のようでおかしさのあまり吹き出すことも度々であった。つまり先生の帽子はツマミが前後両方についていて、どちらから見ても正面で被る場合にはほとんど注意力が要らない。誠に重宝に出来ている。”

なるほど!そんな工夫がなされていたのですね。この帽子もきっとそんなツマミが付けられていたのでしょう。

11月13日(火)

写真の機械は何代目にあたるのでしょうか?資料展示室に展示されているこの機械は、

写真の機械は何代目にあたるのでしょうか?資料展示室に展示されているこの機械は、

“本多式 刃物の切味試験機”。

様々な刃物の切れ味を試す機械で、改良を重ねながら使用されてきました。

切れ味を試した様々な刃物の中には日本刀もあったようです。

“大正12年(1923年)頃。切味試験中のことである。

秋広、正宗、包光、一文字などの銘刀の中で村正だけは何度やり直しても数値がバラツク。

先生「それでムラマサか」”(『本多光太郎先生の思い出』p.93より)

切味試験の最中、普段は洒落などをおっしゃらない博士から出たひとこと。珍しい一コマだったようです。

11月12日(月)

はじめに。

はじめに。

このエンピツは、本多博士ゆかりのものではありません。悪しからず。

今日は、エンピツにまつわるエピソードを紹介します。本多光太郎先生の思い出p.182に、次のような思い出が記されていました。

“先生は毎日午後に必ず私どもの実験状況を見まわって懇切にディスカスして下さる。そのころ誰云うとなく実験室からエンピツがひとりでに隣室或いは遠くの室に移動すると云い出した。それは先生はA室で種々と実験結果について御批判になり、机上のエンピツを使われ、そのまま次の室に入られる。これが繰り返される結果エンピツは転々する。”

指導に集中するあまり、つい持って行ってしまわれたのでしょうか。偉大な博士にもこんな一面があったのですね。

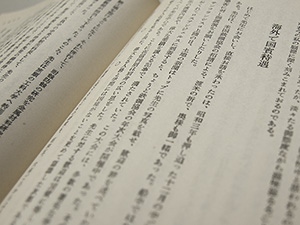

11月9日(金)

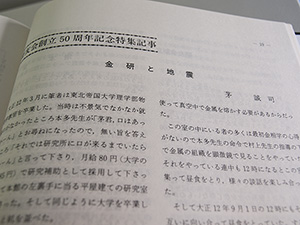

早速、昨日の原稿について調べてみました。手掛かりは、余白に記された “研友 ー 今井様”。どうやら、研友会長 今井勇之進先生宛のようです。今井先生が会長時代の研友会誌を順に調べてみると、第40号(1982年)p.19に掲載されていました。研友会創立50周年記念特集記事だったのですね。

早速、昨日の原稿について調べてみました。手掛かりは、余白に記された “研友 ー 今井様”。どうやら、研友会長 今井勇之進先生宛のようです。今井先生が会長時代の研友会誌を順に調べてみると、第40号(1982年)p.19に掲載されていました。研友会創立50周年記念特集記事だったのですね。

“大正12年3月に筆者は東北帝国大学理学部物理学教室を卒業した。”という書き出しで始まる回顧録には、茅博士が卒業後助手として研究をつづけた当時の思い出が記されています。その後半には、気になる地震のことが記されていました。

“…そして大正12年9月1日の12時にもその通り互いに向い合って昼食をとっていた。すると何か身体がぐらぐらとする。何か判らない。見ると天井から下っていたランプがゆらゆらと揺れていたので、これは地震らしいぞという事になった。通常の地震はガタガタなのにこれはゆらゆらと振動数が低く揺れは大きかった。

その日の夕方にそれは関東地方を襲った大地震で、碓氷峠から南方は一面の海になったという噂が流れた。…”

タイトルの地震は関東大震災をさしていたのですね。長い研究生活の中でも忘れられない出来事の一つであったことでしょう。

11月8日(木)

この写真の原稿のタイトルと執筆者名、少し見づらいかもしれません。

この写真の原稿のタイトルと執筆者名、少し見づらいかもしれません。

“金研と地震” 茅 誠司

と記されています。事務局に保管されている資料は多岐にわたり、こうした自筆原稿にもお目にかかります。

では、この原稿は一体どこに掲載されているのでしょうか?そして“地震”とは??

11月7日(水)

創刊号の『金属の研究』は研究、講義、輯録、抜萃、雑録から成り、編集されています。

創刊号の『金属の研究』は研究、講義、輯録、抜萃、雑録から成り、編集されています。

しかし、創刊からわずか2か月後、1924年(大正13年)3月1日発行の第3號、「雑録」の最後のページに「編輯係より」として、

“本誌は次號より「質疑欄」を設けて讀者よりの質問と之に對する答解とを掲げ質問者に對する回答に代へると同時に一般讀者の参考に供したいと思ひます。勿論本誌處載の記事に関係の有無は問ひませぬ、金属に関する事項に就いて質疑を有せらるゝ方は遠慮なく本誌編輯係宛送附されたいのであります。”

と記し、第4號には質疑欄が設けられました。読者への迅速な対応に、作り手の思いを感じます。

11月6日(火)

『金属の研究』は、1924年(大正13年)元旦創刊されました。“創刊に際して”として、本多博士は次のように記しています。

『金属の研究』は、1924年(大正13年)元旦創刊されました。“創刊に際して”として、本多博士は次のように記しています。

“我金属材料研究所は従来其研究の結果を東北帝国大学理科報告に収めて廣く内外に頒布し又各地の講演會等に於て之を發表し一意斯學の向上と技術の進歩とに努めてきました。…當研究所は今般多大な經濟的苦痛を忍んで本誌を發行し主として本研究所及び新設工學科の研究報告を之に収め廣く本邦各方面の金属に関する有要なる論文を掲載すると同時に歐米に於ける新研究の抜萃其他苟も學者技術家の参考となるべき事項はすべて之を網羅することに致しました。之に由て一は本邦斯學の向上技術の進歩に資しまた大方の要望に副はんことを期する次第であります。”

本多博士の思いが伝わってきますね。

11月5日(月)

“昭和三年(1928年)の冬であったか旅順工科大学に講師として来られた本多先生は、お着きになった翌日なんの前ぶれもなしに私の実験室に入って来られて、ほとんど面識のなかった私に「なんやってるん…」とお聞きになる。

“昭和三年(1928年)の冬であったか旅順工科大学に講師として来られた本多先生は、お着きになった翌日なんの前ぶれもなしに私の実験室に入って来られて、ほとんど面識のなかった私に「なんやってるん…」とお聞きになる。

…自分で工夫した手製装置で、そのころ手がけていた銅アルミニウム合金の共析変態の変態速度を測定する仕事をやっていた。

「これで焼入れの場合の冷却速度の変化を測定して、変態が停るかどうかを調べようと思うのです」と答える。

「たいへん面白いわな。この装置のことを『金属の研究』に書くとよいわな」

と云われて、なにくれとなくおよそ一時間ちかくも私の室に座って話しておられた。”

上記は、本多光太郎先生の思い出p.201に大日方一司博士(第7代所長)が記した本多博士との思い出です。

昭和五年(1930年)三月二十日発行の『金属の研究』第7巻第3號には、大日方博士の論文が掲載されました。

11月2日(金)

明日11月3日は文化の日。本多光太郎の時代には天長節と言われていました。

明日11月3日は文化の日。本多光太郎の時代には天長節と言われていました。

本多光太郎先生の思い出p.152には、中谷宇吉郎著『寺田寅彦の追想』から抜書きしたこんなエピソードが記されています。

“ちょうど秋のころで上野で絵の展覧会があるのに、それを見にゆく暇もないのだ。十一月三日の天長節の朝、下宿の二階で目を覚ましてみたら、秋晴の青空に暖かそうな日が射している。今日こそ展覧会を見に行こうと思って、いそいそと起きて飯を喰っていると、障子をあけてはいって来る人があるんだ。見ると本多さんさ。「今日は休みで誰もいなくて学校が静かでいいわな、さあ行こう」と言われるんだ。あんな悲観したことはなかったよ。”

絵の展覧会を楽しみにしていた寺田寅彦、一方本多博士は、休みの日だからこそ研究に打ち込めるのだ、と。本多博士がいかに研究ひとすじであったかが伝わってきますね。

IMRニュースvol.62の金研物語には、二人がベルリンに留学していた時の写真が掲載されています。

11月1日(木)

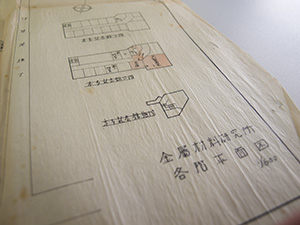

“金属材料研究所 各階平面図 1/600” という図面が、事務局に保管されています。

“金属材料研究所 各階平面図 1/600” という図面が、事務局に保管されています。

写真はその一部、本多記念館の部分です。現在の建物がこの図面のとおり、ずっと変わっていないことが見て取れますね。

この図面は、戦後天皇陛下をお迎えする際の案内順路を決めるために使われたようで、朱に塗られていたり矢印が書き込まれたりしています。