2012年12月

12月28日(金)

本日は仕事納めですね。事務局も年内は本日で終了ですので、2012年最後の記事となります。

本日は仕事納めですね。事務局も年内は本日で終了ですので、2012年最後の記事となります。

先日から作っていた創立百周年ロゴ募集ポスターが出来上がりました。年明けに各所へ配布する予定ですが、まずは事務局ページにて早速宣伝したいと思います。

応募詳細は26日の記事でもお伝えしました通り百周年webサイトをご覧ください。採用作品は、ポスター、チラシ、ウェブサイト等々広報物に使用する予定です。奮ってご応募下さい。

来年も引き続きこのブログにてさまざまな発見をお伝えしたり展示物の紹介を行ってまいりますので、宜しくお願い致します。

12月27日(木)

昨日、五十周年記念時(昭和41年5月21日)の記念絵葉書を紹介しましたが、本日は七十五周年時(平成3年)の記念文鎮を紹介しましょう。

昨日、五十周年記念時(昭和41年5月21日)の記念絵葉書を紹介しましたが、本日は七十五周年時(平成3年)の記念文鎮を紹介しましょう。

資料展示室のガラスケース内に展示されていますが、もっと身近な所でお目にかかることが出来ます。一体どこでしょう?答えは金研図書室カウンターです。図書室に行かれた時は是非カウンターのこの銅製文鎮をご覧ください。ちなみにこの写真も図書室で撮影してきました。

さて、この文鎮には説明文が添えられています。

”記念品について

東北大学金属材料研究所は大正5年(西暦1916年)東北帝国大学理科大学に併設された臨時理化学研究所第2部として誕生してから、本年で75周年を迎えました。本記念品に描かれている建物は住友家の厚志により大正10年(1921年)4月完成した旧本館(旧1号館)を図案化したものです。旧本館は、昭和61年(1986年)老朽化のため取り壊され、その跡に7階建の新研究棟が建設されました。建物の上に描かれているマークは、当研究所のシンボルとして、かつて、所員の襟を飾ったバッジの図案です。

また、記念品に書かれた『今が大切』の言葉は、初代所長の本多光太郎先生が大変好まれたものですが、先生直筆の文字を縮小コピーしました。”

※『今が大切』は裏側にあしらわれています。

今回は記念品について紹介しましたが、七十五周年については、いずれまたこのブログ上で紹介していくこととします。

12月26日(水)

今日はブログをアップするのがいつもより遅くなりました。百周年ロゴ募集ポスターを作成中でした。

今日はブログをアップするのがいつもより遅くなりました。百周年ロゴ募集ポスターを作成中でした。

既に12月21日より金研HPおよび東北大学HPにおいても金研百周年ロゴ募集のお知らせを開始しています。募集要項をご覧の上、ふるってご応募ください。お待ちしております。

写真は、五十周年記念時(昭和41年5月21日)の記念絵葉書です。百周年での記念品については未定ですが、今後委員会にて検討されていくことと思います。

12月25日(火)

今日12月25日はクリスマスですね。しかし事務局で調べものをしているうちに、実はもう一つ別な会が催された日であることを知りました。それは、東大理学部物理学教室で行われていた『ニュートン祭』。この催しを知ったきっかけは以下の記述からでした。

今日12月25日はクリスマスですね。しかし事務局で調べものをしているうちに、実はもう一つ別な会が催された日であることを知りました。それは、東大理学部物理学教室で行われていた『ニュートン祭』。この催しを知ったきっかけは以下の記述からでした。

“東京大学の物理教室では毎年ニュートン祭をやるが、本多先生が東北大学教授になられてから間もない年のニュートン祭でのでき事である。学生が例によってエピジァスコープを使って奇抜な絵を映し出していたときに、突然エピジァスコープに故障ができてちょっとの間、係の学生がまごまごしていた。ところが、たまたま御来席の田中館愛橘先生がもどかしがられて「まだか、やっぱり本多君でなくてはだめか、本多君ちょっと手を貸してやってくれ」といわれたので一同ドッと笑った。当の本多先生も苦笑しておられたが、そのときすかさず、中村清二先生立ち上られると見るや、エピジァスコープの調子がなおって奇抜なニュートン祭の絵が映し出された。終って田中館先生から学生へお小言一席。” (『本多光太郎先生の思い出』(p.54)より )

ニュートン祭。それは東大理学部物理学教室の教官と学生が一堂に集まって楽しむお祭りのことのようです。物理学史によれば1879年(明治12年)に始まったと記されています。12月25日はニュートンの誕生日(旧暦1642年)でもあることから、物理屋はキリストよりもニュートンを祝った方がよいと始まったそうです。本多博士が東大物理へ入学されたのが1894年(明治27年)ですから、すっかり名物行事となっていたことでしょうし、本多博士自身も学生時代慣れ親しんだ楽しい行事だったのでしょうね。

12月21日(金)

17日(月)に紹介した記事の中で、

17日(月)に紹介した記事の中で、

“ウエストグレーン氏のところでは又X線スペクトルで焼入鋼の大洲田と麻亞田の量的測定をやつてゐます。大變面白く思ひました。”

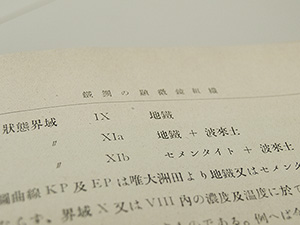

という部分がありました。この文中の「大洲田」「麻亞田」とは、何を指すのでしょうか?早速調べて見ました。すると、『金属の研究(1925 第二巻第二號)』村上武次郎博士の講義論文の注釈に以下の記載がありました。

“Pearlite(初めはPearlyteと書いた)なる語は此組織の最初の観察者Dr. Sorbyが此の組織のよく發達せるものは眞珠(Pearl)のやうな光澤を現はす(殊に傾斜照明に由て見るときに著しい)に由て、之に眞珠状成分(Pearl constituent)なる名稱を與へたのを、HoweがPearliteとしたのである。此組織がかゝる眞珠光澤を呈するのは、此の組織を構成せる地鐡とセメンタイトの層状物は頗る薄い薄片で1/25000吋以上なることは稀である。而してセメンタイトの薄片は地鐡の薄片よりも酸に由て作用せられ難く、地鐡は容易に作用せられて溶解するために凹陷部を生じ、恰も廻折格子(Refraction grating)と局様になるからである。

又地鐡(Ferrite)、波来土( Pearlite)、大洲田(Austenite)、其他後に来るべき麻亞田(Martensite)、吐粒洲(Troostite)、粗粒陂(Sorbite)等の譯字は本多博士に由て與へられたものである。”

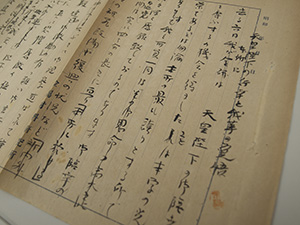

写真は村上武次郎博士の論文ですが、漢字表記が見て取れますね。『金属の研究』(1925 第二巻)冒頭で「創刊一週年に際して」と題して書かれているように“先づ本邦で發表してこれを利用し得るやうにしたいという主旨"で刊行され“一般技術家に對して努めて進んだる理論的事項に馴親み、容易に之を咀嚼消化する習慣をつけ"て欲しいと願った本多博士の思いが、こうした表記を生んだのですね。

12月20日(木)

昨日、今日とだいぶ寒さが厳しいですね。温かい飲み物が欠かせません。カゼも随分はやっているようです。

昨日、今日とだいぶ寒さが厳しいですね。温かい飲み物が欠かせません。カゼも随分はやっているようです。

ところで、本多博士は体が丈夫な方だったそうですが、体調を崩し入院したこともあったようです。

“先生が東北大総長の頃と記憶するが、肺炎で大学病院へ入院されたことがあった。当今と異ってペニシリンなどの特効薬もなく門下一同心配で、交る交る先生の枕頭に待って主治医加藤先生の秘術に期待するのみであった…「佐藤君、湯につけたタオルが断えずグルグルまわるようにしたいのう」重症ながらも先生の発明眼の一閃である。自分はなんとか先生お望みどおりのものを作ろうと、タオル二枚をつないで輪にし、これを上下一対の針金で作った籠型ロールにかけ、フォノモーターの動力でロールを回転し、タオルの下部を電熱バスに浸す式のものを試作して病室へ持参したところ、「こりゃいい、こりゃ面白いわな!」とたいへん喜ばれた。こんなものがお役に立ったかどうかは知らないが、間もなく先生は全快されて御退院の運びとなった。” (『本多光太郎先生の思い出』p.127より)

あったらいいなを本当に作ってしまうなんて、素晴らしいですね。何かできることはないのか、先生が早く治りますようにという気持ちが伝わってきます。

12月19日(水)

本多博士とベネディックス博士との親交ぶりを掲載してきましたが、『本多光太郎先生の思い出(p.177)』には、次のような思い出が記されていました。

本多博士とベネディックス博士との親交ぶりを掲載してきましたが、『本多光太郎先生の思い出(p.177)』には、次のような思い出が記されていました。

“1938年1月10日突然ドイツに出張を命ぜられ、1月26日龍田丸に乗り、米国経由で3月1日にはブレーメンについた。…4月初めに寸閑が出来たのでその頃は珍しいルフトハンザのユンカーに乗ってストックホルムに出かけた。旅行ルートの番外であるから何の準備もない。ただ一つ仙台に行って間もないころ仏語の練習も兼ねて雑誌会で読んだアンバーの理論の論文で知っているストックホルム大学のベネディック先生の「本多の弟子何時でも出て来い」という一枚の返書が頼りであった。四時間で着くはずが烈風で二時間も遅れてS市に着いたのは夕方の六時であったから、先生への連絡は翌朝になった。日当りのよい博物館の前でスナップをとったりして約束の十一時に大学を訪ねたところ、ていねいに研究室の御案内はもちろん旅程のプランの相談にも乗っていただいた上に、お昼をお宅で助教授の方も御一所に令夫人の心ずくしの御馳走に預かった。食堂には本多先生からもらったという版画と仙台堆朱の小筥があり、旅なれぬ私に肩巾の広い想いをさせた。”

思い出の中につづられている「肩巾の広い想い」。この言葉が全てを物語っていますね。

そして、この思い出をつづった松永陽之助は、原稿の冒頭にこんな言葉も残しています。

“連峰に囲まれた巨峰が衆峰にぬきんでていることは、よほど遠いところからでないとこれを知ることが難しい”

12月18日(火)

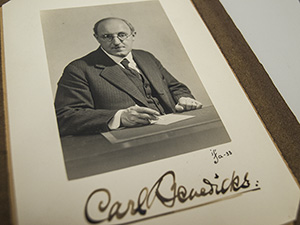

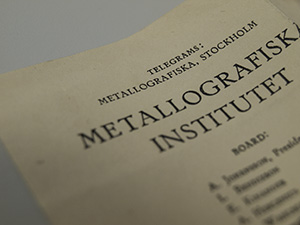

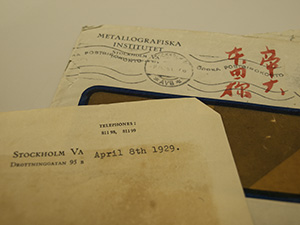

11日(火)のブログ記事で紹介したベネディックス博士の手紙(1929.4.8 本多博士宛)を調べていくうちに、その5年前の1924年に本多博士がストックホルムを訪れていたこと、またその旅はベネディックス博士だけでなく、各国の研究者と交流し、意見を交換し合いながら続けられていたものだったことが分かりました。そして、別々に保管されていたこの写真もベネディックス博士その人だったことが分かりました。金研の貴重な資料として今後も大切に保管していきたいと思います。

11日(火)のブログ記事で紹介したベネディックス博士の手紙(1929.4.8 本多博士宛)を調べていくうちに、その5年前の1924年に本多博士がストックホルムを訪れていたこと、またその旅はベネディックス博士だけでなく、各国の研究者と交流し、意見を交換し合いながら続けられていたものだったことが分かりました。そして、別々に保管されていたこの写真もベネディックス博士その人だったことが分かりました。金研の貴重な資料として今後も大切に保管していきたいと思います。

12月17日(月)

先週は本多博士がベネディックス博士と会い、晩餐会や研究室を見学した様子などがつづられていた部分を紹介しました。今日は、さらにその後を紹介します。

先週は本多博士がベネディックス博士と会い、晩餐会や研究室を見学した様子などがつづられていた部分を紹介しました。今日は、さらにその後を紹介します。

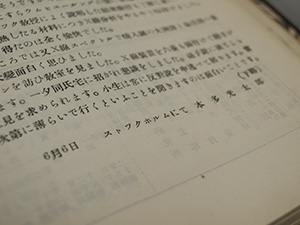

“31日には、午、日本公使のベネヂツク教授、小生の招宴があり、晩には當市の鐡鋼協曾のDinnerが開かれ招かれて出席しました。此日処晝に總曾が開かれ招待を受けましたが他用で出ることが出来ませんでした、がブリネル氏が本年75歳にならるゝので同氏の功績に對して盛んなる表頌が行はれ大きい金牌の贈呈があつたそうです。晩のDinnerの献立の表にもブリネル氏の寫眞がプリントしてありました。宴半ばで特に同氏の爲めに乾杯がありました。又同席上でベネヂツク教授から小生の履歴、研究所成立の沿革など紹介あり、次で一同の乾杯を受けまして時ならぬ光榮を施しました。ウエストグレーン氏には度々曾ひ種々意見を交換しました。未だ若く古い考に囚はれず話もよく分ります。村上君のFe-Si系の研究に對するウエストグレーン氏の説に就て小生よりも説明を試み又ウエストグレーンの話も聴きました。が同氏は試料を800°位で數十分間熱したまゝで寫眞を取つたそうですから化合物の發達せざるは當然のことで、而も現に同氏の顕微鏡寫眞に於てすらウムヒユールングの微に發達せるを認めます。之等の點に就て小生よりベネヂツク教授によく説明した結果教授も了解しさらにウエストグレーン氏に1000°位で長時間熱したる材料につきX線分析をやるやう云付けました。一寸の説明でかういふ了解を得たのは全く愉快でした。

ウエストグレーン氏のところでは又X線スペクトルで焼入鋼の大洲田と麻亞田の量的測定をやつてゐます。大變面白く思ひました。

ウプサラにジークバアンを訪ひ教室を見ました。X線装置を六臺も備付けて助手が盛んに研究を進めてゐます。一夕同氏宅に招かれ懇談をしました。磁子説に就てこゝばかりではく諸處で意見を求められます。小生は常に反對説を申述べて居ります。當地でも磁子説の信用次第に薄らいで行くといふことを聞きますのは面白いことです。(下略)

6月6日 ストツクホルムにて 本多光太郎”

4月のおわりにロンドンに到着してから6月まで、ベネディックス博士のみならず様々な研究者と会い、時には会食をともにし、時には議論をたたかわせていた様子が綴られていました。こうした出会いが、いつしか大きく枝葉をひろげ実を結んだのでしょうね。

12月14日(金)

さらに続きを紹介します。

さらに続きを紹介します。

“夫からシエツフィールドに参りました。ハツドフヒールド氏が主として世話を焼いて呉れ滞在六日間のプログラムを作つて朝10時には迎に来て夫々曾社工場を案内し午には先々の曾社の重立つた人と曾食をなし夕5時にはホテルへ送り込んで呉るゝといふ歡待に愉快でもありましたが、随分忙敷ありました。又此地の工業家學者が集つてDennerに招いで呉れました。小生も一場の講演をしました。

24日シエツフヰールド出發、ニューカツスルより船でノルウェーに向ひ、25日ベルゲンを經26日正午クリスチアニアに着、大學物理學教室を見ました。27日午後9時ストツクホルムに着きました。停車場にベネヂツクス教授がゐましてホテルに案内して呉れました。極く叮嚀な気の低い人です。翌朝匆々同教授迎に来られ日本公使館、大學工學部材料試験所を案内して呉れました。

28日は基督昇天日で休日なのでウエストグレーン氏の案内で市内から郊外を見廻りました。郊外の海水浴場は山と水とが複雑な線と色をなして景色の佳い所です。晩ベネヂツク教授の宅に招かれました。日本公使も同席して中々formalな宴曾でした。

30日は同教授の教室を見ました。金工、木工、硝子工等に使用する道具の珍らしいものが澤山あるのには驚きました。其他電気爐X線装置などに注目すべきものがありました。同夜當地鐡鋼協曾の講演曾がありまして小生も講演致しました。”

ベネディックス博士と会い、手厚いもてなしを受けたことが記されていますね。次回は最後の部分を紹介する予定です。

12月13日(木)

昨日に続き、冶金学者であるベネディックス博士と本多博士との関係を調べています。

昨日に続き、冶金学者であるベネディックス博士と本多博士との関係を調べています。

1920年代の出来事ならば、『金属の研究』(1924~1937)に記されているのでは?開いてみると、1924年の第一巻第八號に次のような書き出しで長い記事が掲載されていました。

“本多所長の消息

本多所長の動静に就いては松下博士より第二信来る筈なのですが旅中多忙のせいか纏まった通信がありません、己むなく本多所長より當所石原博士及山田光雄助教授へ来た私信を特に乞うて借り受け茲に掲載致しました(編輯)”

以下、本多博士からの手紙を紹介します。手紙はロンドンに到着する所から始まります。

“拝啓 小生4月28日ロンドン着5月8,9両日鐡鋼協曾で論文を讀みました。本年度のベッセマー賞牌受領者は米國のソーバー氏でちょうど本大曾に出席し居り親しく話を交しました。又同時に此方面の數多の學者に曾ふことを得たのは愉快でした。ローゼンハイン氏は自分の豫ねて想うてゐたよりは若くて気軽な人です。ハツドフヰール氏も猶一層若くて気易い人で最初の曾日の午にはすでにローゼンハイン氏と小生を誘うてレストランに飯を食いに出かけると言つた風です。

ロンドンでは工場見物と名所見物に随分世話敷ありました。カーペンター教授の教室も見に行きました。仲々色々のことをやつてゐます。自分で懇切に案内し集曾所で茶菓を嚮應して呉れました。濱住君は態々伯林からやつて来一週間居りました。

5月15日ロンドンを發ちバーミンガム大學にターナー教授を訪ねました。大變歡んで教室の案内やら茶菓の嚮應など自分でやつて殊に市中の案内には講師である令息を附けて呉れました。”

ロンドン到着から2週間、本多博士の旅はまだまだ続きます。何度かに分けて紹介していきます。

12月12日(水)

ベネディックス博士とは、どんな人物なのでしょうか?

ベネディックス博士とは、どんな人物なのでしょうか?

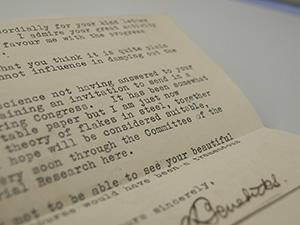

いろいろと資料を調べたところ、研友10号(1951)巻頭に次のような記述がありました。

“われ等の本多先生は又世界の本多先生でもある、われわれ弟子どもの先生への敬意は國内だけにとゞまるものではない。いつか春の学会を機に東大の一室に研友の集まりを開いたとき、ストックホルムの偉大な冶金学者ベネディックス博士から先生に寄せられた手紙が披露されたが、博士も亦先生の撓まない御研究への熱意と偉大な成果について驚きと深い敬意とを拂っている。”

手紙の日付は1929年、一方研友は1951年ですから、だいぶ思い出として綴られていますし、披露された手紙が1929年のものかどうかは定かではありません。しかし、ここからベネディックス博士が冶金学者であることが分かりました。

12月11日(火)

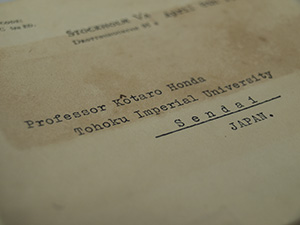

事務局に保管されているものを見たり開いたりするとき、古さもさることながら、唯一残っているものである場合がほとんどですから、左の封書などは慎重に便箋をひろげてみます。

事務局に保管されているものを見たり開いたりするとき、古さもさることながら、唯一残っているものである場合がほとんどですから、左の封書などは慎重に便箋をひろげてみます。

日付は1929年4月8日。ストックホルムから本多博士宛です。

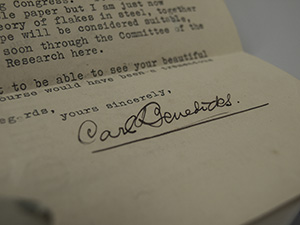

サインは、

サインは、

Carl Benedicks

と書かれているようです。

ストックホルムと言えば、ちょうど ノーベル賞の授賞式が行われましたね。この手紙はノーベル賞とは関係がなさそうですが、どんな背景があるのでしょうか? さっそく調べてみたいと思います。

12月10日(月)

このところ寒さが本格的になってきました。特に週明けの月曜日は、居室の空気が冷え切っています。

さて、そんな実際の室温のことではありませんが、本多博士が執務中の空気感について、次のような思い出が記されていました。

“どの自室でも思索、読書、研究論文の検討・校閲などに専念されたわけだが、もちろんご自分の著作の原稿は粗稿から校正まで御自身でやられた。いつでも全精神を集中されて余事は全く影を没している。…先生のお室を訪れる、ドアをノックすると太いバスでアイと御返事がある、ドアを開けて室に入ると先生は一心に研究論文をにらんでおられる。室の空気を凝集して一点に氷結しているような感じだ、室に自分が入つたことなども全く知られない、こちらが黙つていると、一分でも五分でも仕事に精神をこめられておられる。

先生!と呼ぶとはじめて、ア、とこちらを向いてにこやかに「なんだい」と問われる。いつも室の空間が凍結していると感じて帰ったものだ。…”(『本多光太郎先生の思い出』p.197)

用向きを言い出すのもためらわれるような、そんな様子でしょうか?目に浮かぶようですね。

12月7日(金)

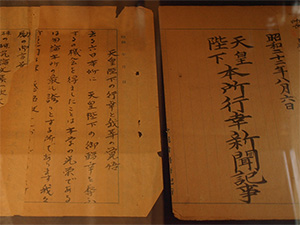

昨日の下書き原稿、このタイトルは…どこかにきちんと保管されていた記憶があります。

保管資料リストに目を通すと、清書されたものが本多記念室に展示されていました。

“天皇陛下の行幸と我等の覚悟”

として、本多博士が書かれた式辞の下書きでした。

12月6日(木)

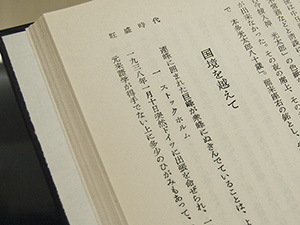

事務局保管の文書の中に、下書き原稿が残されています。金属材料研究所の名入の原稿用紙に、筆文字でびっしりと書かれているのですが、その文章にはたくさんの取り消し線と書き直しの文言も見て取れます。

事務局保管の文書の中に、下書き原稿が残されています。金属材料研究所の名入の原稿用紙に、筆文字でびっしりと書かれているのですが、その文章にはたくさんの取り消し線と書き直しの文言も見て取れます。

そんな下書き原稿のタイトルはというと、“天皇陛下の行幸と我等の覚悟”。どうやら戦後天皇陛下が金研にお出でになった時と関係のある原稿のようです。

12月5日(水)

2日続けて本多博士がアインシュタイン博士と一緒に写っている写真を紹介しましたが、『本多光太郎先生の思い出 p.102』には、本多博士がベルリンでアインシュタイン博士とお会いになった時の様子が記されています。

2日続けて本多博士がアインシュタイン博士と一緒に写っている写真を紹介しましたが、『本多光太郎先生の思い出 p.102』には、本多博士がベルリンでアインシュタイン博士とお会いになった時の様子が記されています。

“暑くもなく寒さにはまだ程遠いベルリンの初秋の頃であったかと思う。先生にお伴してベルリン大学の物理教室を訪れた。…ややしばらくたって、あの温顔のアインシュタイン教授があらわれた。私は思わず立ち上がって、ヘア・プロフェッサーと呼びかけた。教授は振り向くと同時に先生の姿を認め、懐かしく挨拶をして、先生と腕を組んで階段を昇って行った。1922年でまだ一般相対性原理が出てからいかほどもたっていない、ハイゼンベルヒやシュレーディンガーの名はもちろん、ディラックの相対性量子力学以前のころである。今のアインシュタインと当時の彼とは光が異う。私は東西の両巨頭がこうして腕を組んで階段を上っていく姿を見て、感無量否むしろ荘厳な感じさえした。”

ちょうど写真が撮影された頃のお二人の様子です。文章からお二人の親密さがよく分かりますね。

12月4日(火)

昨日紹介したアインシュタイン博士が写っている写真は、実はもう一枚別なシーンを撮影したものが事務局のアルバムに残されています。

昨日紹介したアインシュタイン博士が写っている写真は、実はもう一枚別なシーンを撮影したものが事務局のアルバムに残されています。

撮影日は同日ですが、左から本多博士、アインシュタイン博士、愛知敬一博士、日下部四郎太博士の4人が写っているものです。残念ながらアルバムには撮影場所についてなど詳細についての記述は見つけることができませんが、東北大学史料館 東北大学関係写真データベースで“アインシュタイン"をキーワードに検索すると、「アインシュタインと物理学科教授陣」というタイトルで保存されていました。

12月3日(月)

本日から12月のページ。今年も残すところあとわずかですね。

本日から12月のページ。今年も残すところあとわずかですね。

さて、本多記念室には今から90年前の1922年(大正11年)12月3日に撮影された写真が展示されています。

キャプションは、“アインシュタイン博士 東北帝国大学講演後 松島にての記念撮影”。となっています。アインシュタイン博士の左に本多博士、右に愛知敬一博士が写っています。

東北大学百年史 五 部局史二p.185には、“アルベルト・アインシュタイン教授(ベルリン大学・ドイツ、1921年度ノーベル物理学賞受賞)は、大正11年(1922)に来学した。改造社の招聘に応じて来日し、各地で巡回講演を行った。仙台では、12月3日午前仙台市公会堂において、「相対性原理について」という題目で講演会が開催された。通訳は愛知敬一教授(講演会以外では石原純教授)が務めた。夜九時からは本学講堂にて催された学生等による歓迎会、次に工学部会議室にて催された大学職員の歓迎会に出席した。歓迎会には知事市長も列席したという。”と、その時の様子が詳しく記されています。