2013年 1月

1月31日(木)

先週河北新報さんの取材を受けた時、記者さんからのさまざまな質問の一つ に、

先週河北新報さんの取材を受けた時、記者さんからのさまざまな質問の一つ に、

「どうして磁石の研究をしたんですか?」

というのがありました。

そうですね、確かに。私も今更ながら一体何のために?と思いました。工業との関係を漠然ととらえていたつもりでしたが、その当時の利用法のみならず、現在はどこにどんな形で使われているのでしょう。その質問にはもちろん先生が答えていらっしゃいましたが、私自身、 あらためて金研の研究成果が日常生活のどこに活かされているのかをもう一度確認しておく必要性を感じました。そして、見学者の方に向けて分かりやすく金研の研究成果を“見える化”する工夫も必要ですね。

(写真:資料展示室 馬蹄形K.S磁石鋼)

1月30日(水)

百周年の文字がキラリときらめく、この画像は、近日アップ予定の新家所長のインタビュー動画・オープニングの部分です。

百周年の文字がキラリときらめく、この画像は、近日アップ予定の新家所長のインタビュー動画・オープニングの部分です。

1月某日、所長室にて撮影が行われました。所長には百周年へ向けてと若手研究者へのメッセージを語っていただき、とても重厚感のある落ち着いた雰囲気に仕上がりました。アップの際にはまたこのブログでもお知らせします。どうぞご期待ください!

1月29日(火)

ペコリとお辞儀をしているこのキャラクターは、あまりご存知の方がいないかも知れませんが、“きんけんちゃん”という名前がついています。金研一般向けHPのトップページでくるくる回ったりもしています。

ペコリとお辞儀をしているこのキャラクターは、あまりご存知の方がいないかも知れませんが、“きんけんちゃん”という名前がついています。金研一般向けHPのトップページでくるくる回ったりもしています。

きんけんちゃんは、2007年に開催された片平まつりという一般公開の時に誕生しました。それ以来、2年に一度の片平まつりには張り切って仕事をしています(?)。

さて、百周年ロゴ募集から一ヶ月が経ちました。途中経過をお知らせしますと、応募件数は2ケタとなりました!しかも日本各地からご応募いただいています。ありがとうございます。

初めて応募される方はもちろん、既に応募されている方も応募点数に制限はありませんので、新たなるひらめきでコレ!という作品が出来上がりましたら、どしどしお送り下さい。お待ちしております。

1月28日(月)

先週は「共融会」に触れました。現在も運動系、文化系さまざまな活動が行われています。ちなみに私は陶芸部と自転車部に所属(?)しており、自転車部ではサイクリングなどに参加しています。何年か前の企画でしたが、さわやかな秋晴れの下、金研を出発して広瀬川沿いを走った時は、サケの遡上に遭遇し感動しました。

先週は「共融会」に触れました。現在も運動系、文化系さまざまな活動が行われています。ちなみに私は陶芸部と自転車部に所属(?)しており、自転車部ではサイクリングなどに参加しています。何年か前の企画でしたが、さわやかな秋晴れの下、金研を出発して広瀬川沿いを走った時は、サケの遡上に遭遇し感動しました。

ところで、写真は“昭和四年六月九日

塩釜築港に於イテ”

という添え書きがついています。 共融会の行事の一コマでしょうか?行事の中身はひとまず置いておくことにして、写真をよく見て下さい。船尾のほうに文字が見えます。“共融丸”と書かれていますね?なんと、こんな船が存在したんですね。この船について調べてみると、研友34号(1976年)p.52に、

「そう言えば、私が入った初期の頃、共融会にボートがあったんですね。船外機ですけど、共融丸と名付けたボートが塩釜にあったんですよ」

「そんなのが共融会にあったのかね」

「共融丸と書いてあったんですから、共融会のものだったんでしょうね。それがしょっちゅう故障しては修理させられ、随分困らされたもんですよ」(笑)

という、古き金研を語る有志の会話を発見しました。共融丸、ちょっと乗ってみたい気がします。

1月25日(金)

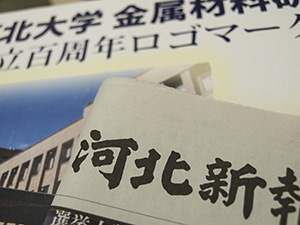

今日の午後、河北新報さんの取材がありました。夕刊紙面の記事のためとのことです。

今日の午後、河北新報さんの取材がありました。夕刊紙面の記事のためとのことです。

金研について様々な質問を受けましたが、担当の先生が主に答えてくださいました。

説明にあたって、本多記念室、資料室はもちろんのこと、一号館ロビーのコリンズ式ヘリウム液化機をご紹介したり、百周年ロゴ募集についてなどお伝えして対応しました。 どんな記事が掲載となるのか楽しみです。

このブログも見て下さっているとのこと。ありがとうございます。これからも記事掲載つづけてまいりますので宜しくお願いします。

1月24日(木)

昨日の記事中、

昨日の記事中、

“…謂れが共融創刊号の巻頭に載せられていた。…”

とありますが、この共融創刊号とは冊子体だろうと想像するのですが、未だお目にかかったことはありません。

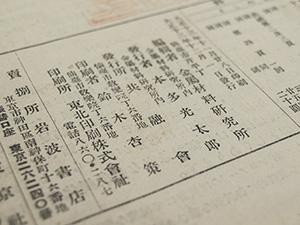

しかし、『金属の研究』第一巻(1924年発行)の奥付を見てみると、発行所として“共融曾”の文字が見て取れます。しかも“金属材料研究所内”と、その所在地が記されているのが分かります。

共融曾は、それ自体の会報誌だけでなく、金研の印刷物の発行所としての役割を担っていたということでしょうか?とても興味深い歴史ですね。

1月23日(水)

今日掲載した写真は、本多博士ゆかりの皿ではありません。悪しからず。昨年の秋、共融会陶芸部に参加して作った皿なのですが、無事焼き上がり本日手元に届きました。

今日掲載した写真は、本多博士ゆかりの皿ではありません。悪しからず。昨年の秋、共融会陶芸部に参加して作った皿なのですが、無事焼き上がり本日手元に届きました。

ところで、その『共融会』。会名の由来は、事務局で勤務するようになってから文献を読んで初めて知りました。

研友第34号(1976年)の表紙には、ー特集 古き金研を語るⅢーという副題がついており、その特集ページP.53に菊池麟平氏の「“共融 創世記”未完顛末記」という寄稿文が掲載されています。そこには、

“…“共融会”が創設された初期ー神代時代の想い出を書けと云われた。“to melt together”で仲よくやろうよ!といったことから名付けられた謂れが共融創刊号の巻頭に載せられていた。…”

と記されていました。

“to melt together” この謂れを目にしたとき、まさに、読んで字のごとしではありますが、金研の教職員が心一つに歩もうとする姿勢を感じました。

1月22日(火)

事務局に保管されているアルバムには、

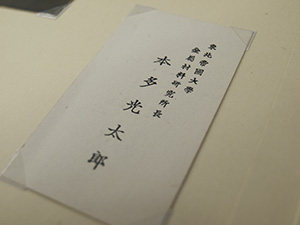

写真ばかりでなく左の写真のように本多博士の名刺も一緒に収められています。

事務局に保管されているアルバムには、

写真ばかりでなく左の写真のように本多博士の名刺も一緒に収められています。

この名刺を見て、そういえば名刺が出てくる思い出が記されていたはずと、『本多光太郎先生の思い出』をめくってみると、p.72に“漁網”と題した文章が記されていました。その一部を紹介しましょう。

“…某日先生は研究の方針を云われたのであった。

「わしはね、網をかけて池中の魚をことごとく獲るやり方で進むのじゃ、魚釣り式では抜け目があるから…」

と。宣なり、学針は常に鉄科学を目指し、学績は日に月に累進し、学想は弘く世界に報布せられた。

先生のいわゆる漁網は世界的の広さであった。私が欧米に遊学の当時、本多博士にいただいた紹介名刺を差出すと、先方様は顔色を改め慇懃なる待遇をしてくれた。先生の網はここまで及んでいる。

先生の鉄科学の店舗はさらに拡大して金属科学の店舗となった。私がベルリンで村上武次郎博士に出会ったときに聞いた「先生からの来状によればいよいよ金属材料研究所と名をつけた。この名付けには熟考した」と、先生の網の目は一層細かくなったのである。…”

写真の名刺にも 東北帝国大学 金属材料研究所長 と刷られています。現段階では、欧米版の名刺をみることはできませんが、金属材料研究所と本多光太郎の文字が世界に通用していたことは間違いありません。

1月21日(月)

本多博士の通勤スタイル(?)について取り上げてきましたが、実は本多博士の通勤にはもう一つ必ずお供がありました。

本多博士の通勤スタイル(?)について取り上げてきましたが、実は本多博士の通勤にはもう一つ必ずお供がありました。

『本多光太郎先生の思い出』p.27にその記述があります。

“…そのころは米ヶ袋のお宅から洋傘を持って通われていた。これは晴雨にかかわらない。自動車などないから徒歩で通われるのだが、弁当も持参であったように思う。それにお供が一匹、お世辞にも上等とは云われない、眼のしょぼしょぼした小犬が、毎朝欠かさず部屋までついて来て下足箱のあたりでうろうろしている。…”

ここに記されているように、どうやら小さな犬が先生と毎朝大学まで一緒に歩いていたようです。他の寄稿文にもこの犬についての記述があるのですが、それらの文章から上記の“そのころ”は大正6年(本多博士が犬を飼い始めた年)以降を指すことが分かります。また、掲載した写真は、事務局保管のアルバムに収められているものですが、“大正7年 物理教室散歩会 於向山”と添えられていました。一緒に写っている犬について毎朝お供していた犬とは書かれていませんが、もしかするとこの犬がお供の犬だったかもしれません。

1月18日(金)

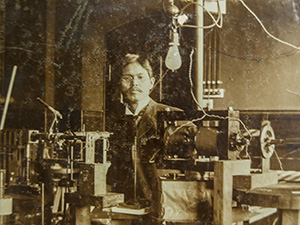

今日掲載した写真は、これもまた本多博士がドイツ留学中の写真です。ポートレートではなく、実験室で撮影されたものです。髪を伸ばされており、ネクタイ姿。雪だるまに模されている感じとは違いますね。

今日掲載した写真は、これもまた本多博士がドイツ留学中の写真です。ポートレートではなく、実験室で撮影されたものです。髪を伸ばされており、ネクタイ姿。雪だるまに模されている感じとは違いますね。

では、あの組合せはどんな理由からだったのでしょうか?

『本多光太郎傳』p.173には次のような記述があります。

“本多教授の通学方式には顕著な特色があった。それは晴雨寒暑に拘らず黒繻子の洋傘を必ず手にしていたことである。これはいうまでもなく英国の殊にロンドンの紳士の古くからの風習である。ロンドンは小雨の多いところなのでその必要があったのだが、保守的な英国ではそれが一つの型となった。光太郎の留学は、ロンドンはそれほど長くはなかった筈だが、彼はそれが非常に気に入ったらしい。多分膝の故障の杖がわりと思われるがこの洋傘だけが彼の洋行帰りの記念となって残った。そうとは知らぬ学生たちが

「本多先生はなぜ晴れた日でもこうもり傘を持って来られるのですか」

と三年に一度ぐらい質問する。先生はニコニコして

「第一にバランスがええわなァ、左に鞄をもって右にこうもりを持てば脊骨が曲らんわなァ。第二に一日中空模様を気にせんですむわなァ。第三には…そうだなァ…うちの家内などが俄か雨があっても傘を届けなくてもえゝから、近所の奥さん達と一緒になってなァ『よいおしめりですねェ』などと言って居られるわなァ」

というまことにとぼけた答弁であった。”

なるほど!ドイツ留学に比べ英国留学は短い期間でしたが、英国で影響を受けたのですね。本多博士=コウモリ傘とカンカン帽 の理由がようやくわかりました。

1月17日(木)

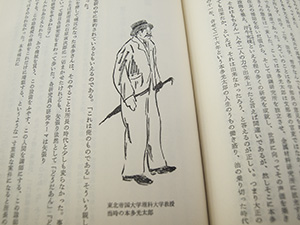

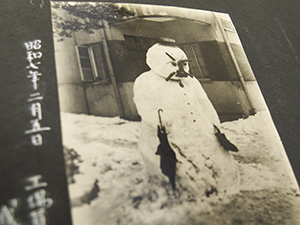

本多博士のいでたちを模した雪だるま。

本多博士のいでたちを模した雪だるま。

河北新報の記事にも

“コウモリガサとカンカン帽が象徴的だ"

と綴られていましたが、『本多光太郎傳』p.251には、“東北帝国大学理科大学教授当時の本多光太郎”というキャプションのついた挿絵が刷られています。やはり、この本多博士もコウモリガサを手に持ちカンカン帽を被っていますね。本多博士のトレードマークとなっていたことが良く分かります。

1月16日(水)

昨日紹介したユーモラスな雪だるまの写真、資料室でも見ることが出来ます。

昨日紹介したユーモラスな雪だるまの写真、資料室でも見ることが出来ます。

昭和41年(1966年)金研が50周年を迎えるとき、河北新報の誌面に5回シリーズで『金研五十年』という記事が連載されました。それらがパネル化されて資料室に展示されているのですが、雪ダルマの写真はその第4回に記事とともに掲載されています。そこには、

“昭和7年、工場員が制作した本多博士の雪ダルマ。コウモリガサとカンカン帽が象徴的だ"

とキャプションが添えられています。

1月15日(火)

昨日の爆弾低気圧。仙台にも大雪をもたらしました。一体いつまで降り続くのだろうと、何度も外を見てしまいました。その時は気づきませんでしたが、今朝近所の家の前には雪だるまが作られていました。

昨日の爆弾低気圧。仙台にも大雪をもたらしました。一体いつまで降り続くのだろうと、何度も外を見てしまいました。その時は気づきませんでしたが、今朝近所の家の前には雪だるまが作られていました。

それを見て、ふと保管されているアルバムの写真を思い出しました。これがその写真です。

“昭和七年二月五日

工場員ノ戯作 我等ノ本多先生

低温研究室前”

の文字が添えられていました。ちょうどこの頃の金研は、研友会発足に向け有志が案を練り、そのプランを本多博士へ相談していた頃と重なります。そして本多博士より賛成をいただいた後、同年4月に研友会を発足、さらに9月には研友第一号が発刊されるのです。この雪だるまは、まさにその当時の金研を物語る雪だるまなのでした。

1月11日(金)

先日、本多博士が留学先(ドイツ・ゲッチンゲン)から送った葉書を紹介しました。

先日、本多博士が留学先(ドイツ・ゲッチンゲン)から送った葉書を紹介しました。

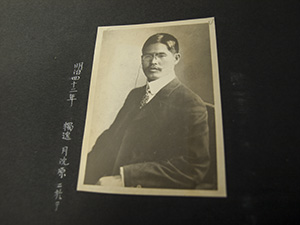

では、その頃の博士は一体どんな様子だったのでしょうか?事務局に保管されているアルバムを調べてみると、

“明治四十二年 独逸 月沈原に於テ”

という写真がありました。まさに留学中の本多博士ですね。

その同じ写真が、文化勲章受章時の写真とともに一つの額に収められ、本多記念室の壁面に展示されています。

その同じ写真が、文化勲章受章時の写真とともに一つの額に収められ、本多記念室の壁面に展示されています。

1月10日(木)

昨年12月28日の記事でもお知らせしていますが、現在事務局では、百周年ロゴマークを募集しています。

昨年12月28日の記事でもお知らせしていますが、現在事務局では、百周年ロゴマークを募集しています。

すでに、本学HPや金研HPおよび百周年HP上で募集のお知らせを開始していますが、できるだけたくさんの方々からご応募いただけますように、全国の大学、専門学校等へ向けてご案内をお送りする予定です。

本日はその準備中。裏面に事務局ラベルを貼った封筒の山が出来ました。発送の準備着々です。

1月9日(水)

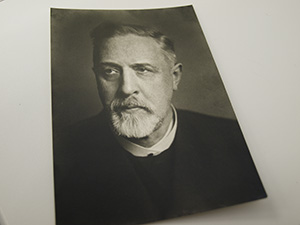

今日紹介する写真は、昨日の記事中、

今日紹介する写真は、昨日の記事中、

“ドイツ留学中の本多は、金相学の大家タンマン教授に師事した。”

とある、そのタンマン教授です。ご覧いただけますようにとても綺麗な写真が事務局に保管されています。

また、タンマン教授については、IMR News vol.62 金研物語で取り上げられていますので、是非ご一読ください。

1月8日(火)

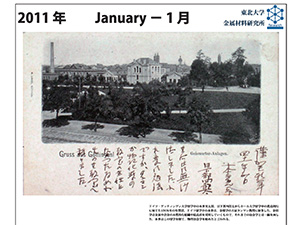

昨日に引き続き、本多博士が留学先のゲッチンゲンから送った葉書を紹介しましょう。

昨日に引き続き、本多博士が留学先のゲッチンゲンから送った葉書を紹介しましょう。

その葉書は、2011年第120回金研講演会記念カレンダー”(金研HP一般向け 金研アーカイブ内)の1月に掲載されています。

カレンダー右下には次のようなキャプションが添えられています。

“ドイツ・ゲッティンゲン大学留学中の本多光太郎、日下部四郎太からキール大学留学中の眞島利行に宛てた1908年の年賀状。ドイツ留学中の本多は、金相学の大家タンマン教授に師事した。金相学は金属や合金の本質的な組織や結晶形を究明していくもので、それまでの冶金学とは一線を画した。本多はこの留学を経て、物理冶金学を始めたと言われる。”

1月7日(月)

新年あけましておめでとうございます。

新年あけましておめでとうございます。

2013年がスタート致しました。百周年へ向けての準備が加速度を増しそうな本年。引き続き様々な発見をお届けしてまいりますので、どうぞよろしくお願い致します。

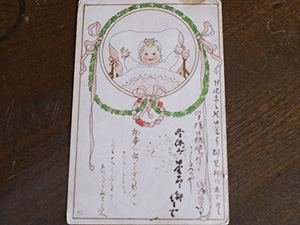

2013年最初の記事は、本多記念室に保管されている葉書を紹介しましょう。これは明治40年(1907年)2月からドイツ・ゲッチンゲンへ留学していた本多博士がゲッチンゲンから田中館愛橘先生へ送った葉書のうちの一枚です。文面には“冬休み”や“初夢”の文字が見て取れます。ドイツでの熱心な研究のかたわら、こんな可愛らしい絵柄の葉書を選んで送られることもあったのですね。