2013年 6月

6月25日(火)

先日の技術棟Ⅰ竣工記念をきっかけに、本多記念館をメインに金研の敷地内の建物の移り変わりを紹介しています。

先日の技術棟Ⅰ竣工記念をきっかけに、本多記念館をメインに金研の敷地内の建物の移り変わりを紹介しています。

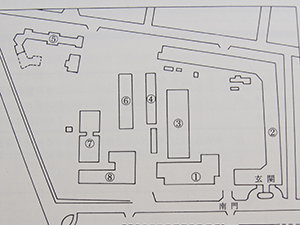

昨日は1966年概要から構内図を掲載しましたが、本日まず1枚目は、1993年4月の概要に掲載されている金研構内図です。本多記念館は“玄関”と示されているあたりですね。まだコの字型の建物です。

しかし、その1年後の1994年11月の概要では、金研構内図は左のように変化しています。上の図と同じように“玄関”と示されていますが、建物の名称は、1994年のこの概要から“本多記念館”とされたようです。

しかし、その1年後の1994年11月の概要では、金研構内図は左のように変化しています。上の図と同じように“玄関”と示されていますが、建物の名称は、1994年のこの概要から“本多記念館”とされたようです。

本多記念館を中心に建物の移り変わりを見てきましたが、少しずつ建物にまつわるエピソードも紹介していきたいと思います。

6月24日(月)

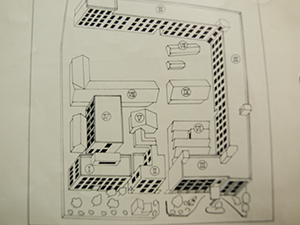

金研の敷地内の建物が立体的に描かれているこの図は、1966年発行の金研概要に掲載されているものです。事務局には1966年発行の概要から保管されているのですが、先日掲載した図と大きく違うのは、なんと本多記念館が手前にある形ではなく、後ろに延びる3階建ての建物とくっついているのです。概要を確認すると、本多記念館を含むこの“コ”の字型の建物には、工業化研究室、原子力研究室、事務室があったようです。古い資料にはオドロキがたくさんありますね。

金研の敷地内の建物が立体的に描かれているこの図は、1966年発行の金研概要に掲載されているものです。事務局には1966年発行の概要から保管されているのですが、先日掲載した図と大きく違うのは、なんと本多記念館が手前にある形ではなく、後ろに延びる3階建ての建物とくっついているのです。概要を確認すると、本多記念館を含むこの“コ”の字型の建物には、工業化研究室、原子力研究室、事務室があったようです。古い資料にはオドロキがたくさんありますね。

6月21日(金)

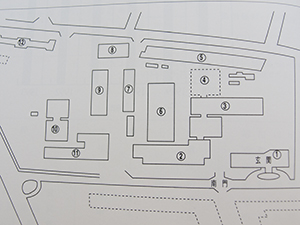

金研の技術棟Ⅰ、改修され明るく広くなったことを昨日お伝えしたところですが、本日は少々タイムスリップしてみましょう。左の地図は現在の金研です。少し見づらいですが、ちょうど真ん中あたりに“技術棟Ⅰ”と記されているのが見て取れるかと思います。

金研の技術棟Ⅰ、改修され明るく広くなったことを昨日お伝えしたところですが、本日は少々タイムスリップしてみましょう。左の地図は現在の金研です。少し見づらいですが、ちょうど真ん中あたりに“技術棟Ⅰ”と記されているのが見て取れるかと思います。

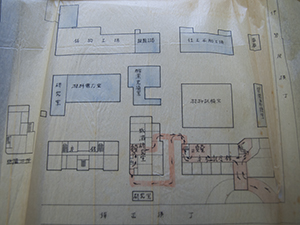

では、こちらはというと、昭和22年ごろ、天皇陛下行幸の際にご案内順路を示した金研の敷地図です。右下のアーチの部分が現在の本多記念館玄関アプローチです。上の図と比べてみてください。本多記念館以外の建物は、現在と全く違いますね。この後、敷地内の建物は戦後の復興、工業化の流れに沿い、増改築を繰り返しながら少しずつ変化を遂げ、現在に至りました。

では、こちらはというと、昭和22年ごろ、天皇陛下行幸の際にご案内順路を示した金研の敷地図です。右下のアーチの部分が現在の本多記念館玄関アプローチです。上の図と比べてみてください。本多記念館以外の建物は、現在と全く違いますね。この後、敷地内の建物は戦後の復興、工業化の流れに沿い、増改築を繰り返しながら少しずつ変化を遂げ、現在に至りました。

事務局では、残されている地図や写真を元に、そうした建物やそれにまつわるエピソードなどをできるだけ紹介していきたいと思います。

6月20日(木)

◆◆技術棟Ⅰ

◆◆技術棟Ⅰ

の公開がありました◆◆

昨年(2012年)8月から行われていた技術棟Ⅰの耐震改修工事が5月末に終了し、本日、公開が行われました。所内通知にてお知らせがあったので、改修後の技術棟Ⅰを記録するために伺いました。私より前に既に所長、副所長がご覧になっていました。

内部の印象はというと、以前に比べ明るく広くなったなという感じです。また、ケーブルがスッキリと上部にまとめられているなど、安全性が確保されていることが一目でわかりました。

さて、その竣工を記念して、オリジナルペーパーウェイトが見学者に配られました。写真がその本体と外箱です。本体中心には『今が大切』が、そして、それを囲むように

さて、その竣工を記念して、オリジナルペーパーウェイトが見学者に配られました。写真がその本体と外箱です。本体中心には『今が大切』が、そして、それを囲むように

2013. 6. 20

Commemorating the renovated Technical Plant I の文字が刻まれています。もちろんこのペーパーウェイトは本所テクニカルセンター機器開発技術グループが各種工作機械を使って製作したものです。また一つ、金研の足跡が刻まれました。

6月19日(水)

先週の記事でも触れましたが、今年は片平まつり・きんけん一般公開の年です。

先週の記事でも触れましたが、今年は片平まつり・きんけん一般公開の年です。

本日は、そのパンフレットの原稿(案)作成。10月の開催に向けて、もう準備が始まっています。

誌面を大きく使わせていただけるとのことで、ただ今、文案や使用する写真などを入れ替えつつ、あれこれ試作中です。

6月18日(火)

増本先生のインタビューコンテンツは、着々と製作が進められています。

増本先生のインタビューコンテンツは、着々と製作が進められています。

本日掲載した画像は、金研HP一般向けページのアーカイブにおいてある動画コンテンツ『未来材料の開発をめざして』キャプチャ画像です。

この動画は平成3年(1991年)頃に撮影編集されたものです。当時増本先生は第15代所長をつとめておられました。20分ほどの金研の紹介映像の最後の部分に増本先生がお話しされています。こちらの動画も是非ご覧ください。

《参考》金研HP 一般向け 金研アーカイブ 動画コンテンツ

『未来材料の開発をめざして』

6月17日(月)

先週、電磁研での増本先生へのインタビューの際、資料室も見せていただきましたが、研究成果のパネルがところせましと並ぶ中、ひときわ古い写真が入り口近くに掲示されていました。

先週、電磁研での増本先生へのインタビューの際、資料室も見せていただきましたが、研究成果のパネルがところせましと並ぶ中、ひときわ古い写真が入り口近くに掲示されていました。

増本先生に伺うと、1975年頃に撮影された、お父様の増本量博士と装置の前での一枚とのことでした。大変貴重な写真の一つですね。

6月14日(金)

電磁研で行われた増本先生へのインタビュー撮影。編集の手をいれるのがもったいないほどの内容でした。ただ今コンテンツとして制作中ですので、今しばらくお待ちください。

電磁研で行われた増本先生へのインタビュー撮影。編集の手をいれるのがもったいないほどの内容でした。ただ今コンテンツとして制作中ですので、今しばらくお待ちください。

さて、電磁材料研究所、その名称は2011年からで、それまでは戦後間もなくからずっと電気磁気材料研究所という所名でした。しかし発足はさらにさかのぼって昭和19年、仙台市東三番丁に財団法人航空計器材料試作研究所として発足したのが始まりでした。写真は、その一連の流れが記された年表(電磁材料研究所 資料室内に掲示)です。そしてこの電磁材料研究所の初代理事長もまた、本多光太郎博士なのでした。本多博士の実学の精神は、今もさまざまな場所で受け継がれています。

《参考》電磁材料研究所HP 理事長挨拶

6月13日(木)

さて昨日のインタビュー撮影の様子を紹介します。

さて昨日のインタビュー撮影の様子を紹介します。

まずはマイクの取りつけ。襟元を失礼します。直前までリラックスされていた増本先生も本番を意識されてか、少々緊張されている御様子ですね。

本番撮影前のテスト。外からの光をあえて遮って、照明の光をあてさせていただいた状態でのお顔の色映りのチェック。もちろん音声チェックも行います。

本番撮影前のテスト。外からの光をあえて遮って、照明の光をあてさせていただいた状態でのお顔の色映りのチェック。もちろん音声チェックも行います。

いよいよ、カメラを回して撮影開始。ピーンと張りつめた空気の中、増本先生はソフトなお声で熱く語って下さいました。

6月12日(水)

本日は、インタビュー第三弾の取材に行ってまいりました。

本日は、インタビュー第三弾の取材に行ってまいりました。

今回伺ったのは、皆さんもご存知の電磁材料研究所(八木山)です。

理事長の増本健先生に色々とお話を伺ってまいりました。

インタビュー撮影終了後、2階の資料室を見学。電磁材料研究所の研究成果が所せましと展示されていて、それぞれの成果について、増本先生は熱心に説明して下さいました。

インタビュー撮影終了後、2階の資料室を見学。電磁材料研究所の研究成果が所せましと展示されていて、それぞれの成果について、増本先生は熱心に説明して下さいました。

明日からは撮影風景なども紹介する予定です。お楽しみに!!

6月11日(火)

最近、金研HPトップページに大きなバナーで10月12日(土)、13日(日)の両日行われる

最近、金研HPトップページに大きなバナーで10月12日(土)、13日(日)の両日行われる

きんけん一般公開2013

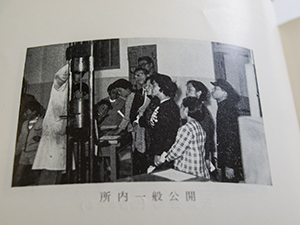

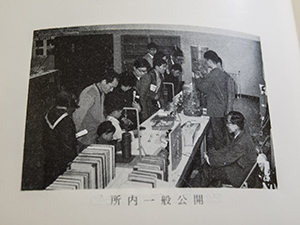

のお知らせがお目見えしましたが、本日はその第一回所内説明会が行われました。実はこの“一般公開”という催しは、2年に一度開かれる『片平まつり』という大きな枠の中におさまっています。片平地区と星陵地区のそれぞれの部局が一般公開を行い、毎回大盛況の言わば“研究所のお祭り”です。今日、掲載した2枚の写真は、研究所の公開がそうした位置づけで行われるようになるずっと前に、金研が五十周年の節目(昭和41年5月)に開催した一般公開時の写真です。

学生帽を被った男の子、セーラー服を来た女の子、そしてお父さん、お母さんと一緒に来ている小さな男の子など、大人ばかりでなく子供も興味津々で見入っている様子がうかがえますね。

学生帽を被った男の子、セーラー服を来た女の子、そしてお父さん、お母さんと一緒に来ている小さな男の子など、大人ばかりでなく子供も興味津々で見入っている様子がうかがえますね。

百周年事務局でも、2013一般公開でブースを担当します。ご来場いただいた皆さんに金属材料研究所の歴史をわかりやすく紹介するために、企画を練っていくこととします。

6月10日(月)

昨年10月に百周年ウェブサイトが開設されてから、トップページへお知らせを掲載すると同時に新着ページにも都度掲載してきました。

昨年10月に百周年ウェブサイトが開設されてから、トップページへお知らせを掲載すると同時に新着ページにも都度掲載してきました。

インタビューコンテンツ、ロゴのお知らせ全般など、このところ足跡が増えてきましたので、新着欄がはみ出さないようにスクロールを付けて対応しています。新着欄は履歴も兼ねていますので、過去の出来事を確認する際にはこちらをご覧ください。

6月7日(金)

今週のしらべもの『鉄の神様』台本について。本日で一旦終了です。

今週のしらべもの『鉄の神様』台本について。本日で一旦終了です。

ところで、このドラマの登場人物は、本多博士とその家族はもちろん、大正三年から五年にかけて研究を共にした高木助手、曾禰助手、研究所の人々、さらに北条総長、俵国一教授などとなっています。こうした登場人物は、綿密な時代背景描写や服装の再現などによって、作り込まれていったようです。いつの日か、このドラマ映像にお目にかかれる日が来ると良いですね。

6月6日(木)

引き続き、ドラマ台本の紹介です。このドラマの演出のねらいには、

引き続き、ドラマ台本の紹介です。このドラマの演出のねらいには、

“本多光太郎において 科学者の生き方と時代との関わりをとらえる”

とありました。本多先生が画期的な発明を生むこととなった頃を描いたドラマのようです。

さらに読み進んでいくと、その時期について詳細に記されていました。

『このドラマでは 本多光太郎が金属物理学の新しい分野を確立しはじめた大正三年から 大正五年 KS磁石鋼が生まれる年までを 彼の指導によって金属物理学を体系化しつつある研究者たちの姿を 少数の人間像に凝縮しながら 本多光太郎が未知の世界に挑み それを産業に貢献させようとした姿を描いていく』

“未知の世界に挑”む姿は、どんな風に描かれているのでしょうか。これまでの『本多光太郎先生の思い出』などの文献から読み取った本多博士像と比べてみたいですね。

6月5日(水)

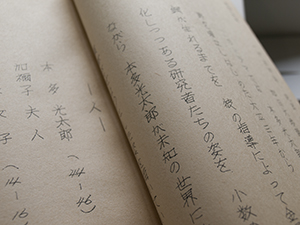

さて、さっそく台本の中を見ていくことにしましょう。

さて、さっそく台本の中を見ていくことにしましょう。

台詞の頁までの10頁には、資料提供をいただいた方々のお名前、演出のねらい、そして本多博士の御略歴と続きます。肝心の登場人物と俳優名の頁には、残念ながら登場人物名のみで、この資料からはどなたが役を演じられたかをうかがい知ることは出来ません。

このドラマの演出のねらいを紹介したいと思います。演出のねらいページには、

『本多光太郎の金属研究は 明治維新以降 西欧から組織的に輸入された自然科学が はじめて産業とかかわりを持った例だといっていい。

KS鋼の発明は 日本の近代産業の発達と密接に関連するし なによりも第一次世界大戦という状況が生んだものである

本多光太郎において 科学者の生き方と時代との関わりをとらえる』

と記されています。このドラマを是非映像で見たいものです。

6月4日(火)

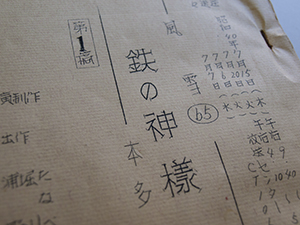

“鉄の神様”といったら本多博士ですね。

“鉄の神様”といったら本多博士ですね。

写真の冊子体表紙にもタイトルとして記載されています。 本日は、事務局に保管されているこの冊子体を紹介しましょう。

この冊子体、実は、本多博士のドラマの台本です。 表紙右上には、昭和40年7月の日付が並んでいますが、これはドラマの放送予定日のようです。また、タイトルの左には、『第1稿』の文字が。事務局にはこの1冊しか保管されておらず、改訂版や完成版が存在したかどうかは定かではありません。今週はこの冊子体について調べてみたいと思います。

6月3日(月)

6月になりました。仙台はまだ梅雨の心配はいらないようですね。本日は、左の写真のような青空が広がっています。

6月になりました。仙台はまだ梅雨の心配はいらないようですね。本日は、左の写真のような青空が広がっています。

ちなみに、この写真は事務局のPC壁紙です。5月のとある休日に菜の花畑へ行って撮影してきたものです。

話がそれましたが、写真の菜の花の隣にショートカットアイコンが 見て取れるかと思います。デスクトップに百周年ブログのショートカットを作成してみました。先月百周年ロゴマークが制定されたので、少々デフォルメした形で早速ファビコンを作り、その出来栄えチェックを兼ねて。サイトをブラウザで開いていただくと、タブにも常時表示されます。