2013年 8月

8月30日(金)

8月最後の記事です。

8月最後の記事です。

先日から準備をすすめている一般公開用パネル原稿は、だいぶ形が出来てきました。

本日は掲載写真を揃える作業。これでもまだ半分ですが、同じ形が揃うと美しくすら感じますね。来週は、建物写真の準備に取り掛かります。

また、インタビューコンテンツ第3弾の増本先生バイリンガルバージョンがいよいよ来週アップ予定です!掲載次第お知らせします。

8月29日(木)

本日は研友会さんから、建物についての問い合わせがありました。

本日は研友会さんから、建物についての問い合わせがありました。

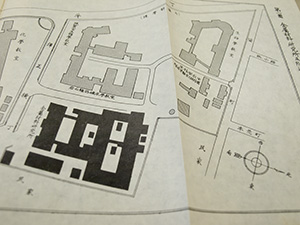

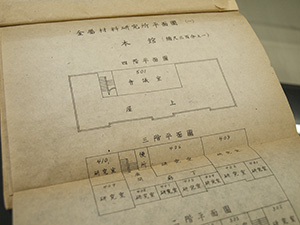

昭和30年頃にあった宿直室の写真はありませんか?とのことでしたが、昨年度よりさまざまな写真を見ていますが、さすがに宿直室と思われるものにはお目にかかっていませんでした。さらに、宿直室は敷地のどの辺りにあったのかすら把握できていません。

早速、事務局内に保管されている『金属材料研究所要覧』の構内図を古い年から順にスキャンをかけていき、ようやく変遷がつかめたところです。しかし、肝心の写真は事務局内に保管は無く、本学史料館データベースよりお探しのものと思しきものを見つけ、報告させていただきました。

早速、事務局内に保管されている『金属材料研究所要覧』の構内図を古い年から順にスキャンをかけていき、ようやく変遷がつかめたところです。しかし、肝心の写真は事務局内に保管は無く、本学史料館データベースよりお探しのものと思しきものを見つけ、報告させていただきました。

こうした問合せ対応をするたびに、纏め作業の大切さを感じます。データベース化、本格的に進めて行きます。

◆写真上:昭和9年 金属材料研究所要覧 金属材料研究所附近建物平面図

下:昭和18年 金属材料研究所要覧 金属材料研究所平面図

8月28日(水)

久しぶりに研友誌の紹介です。百周年事務局で保管させて頂いている研友誌は、2003年の60号まででしたので、研友会さんより最新号(69号)までいただきました。

久しぶりに研友誌の紹介です。百周年事務局で保管させて頂いている研友誌は、2003年の60号まででしたので、研友会さんより最新号(69号)までいただきました。

業務のかたわら、読み進めたいと思います。それにしても、1932年の発刊から続いている(途中、戦争などで途切れますが)研友誌。歴史の重みを感じます。

8月26日(月)

先月アップした増本先生インタビュー、掲載から1ヶ月が経過し、再生回数は120回を越えています。

先月アップした増本先生インタビュー、掲載から1ヶ月が経過し、再生回数は120回を越えています。

さらにたくさんの方にご覧いただくために、現在はバイリンガル版の最終調整を行っています。具体的には、英語字幕のチェック、テロップのタイミングなどを詰めているところです。9月初旬にはEnglishページへ掲載できるかと思いますので、世界に向けても百周年周知、着々です。

8月23日(金)

8月も下旬になりました。百周年事務局では、10月に行われる一般公開でパネル展示をする予定です。

8月も下旬になりました。百周年事務局では、10月に行われる一般公開でパネル展示をする予定です。

本日はその原稿作成。「きんけんって何を研究しているの?」と聞かれたら、「このパネルに書いてあるよ」と答えられるのが理想です。一般公開の準備のたびに思いますが、分かりやすく伝えるって本当にムズカシイですね。

8月22日(木)

百周年ロゴが制定されてから、事務局では、ロゴをさまざまなものへ掲載しています。

百周年ロゴが制定されてから、事務局では、ロゴをさまざまなものへ掲載しています。

本日は壁紙第2弾を作成してみました。

◎ご使用になりたい方はコチラからダウンロードをどうぞ

>>>百周年ロゴ入り シナノキ壁紙(1024×768)

8月21日(水)

昨日は、とある資料の調査が長引き、記事を掲載できませんでした。その調査については、日を改めて報告することと致します。

昨日は、とある資料の調査が長引き、記事を掲載できませんでした。その調査については、日を改めて報告することと致します。

さて、 百周年ブログTOPページの写真ですがやっと梅雨→真夏の風景へと差し替えました。真夏の日差しを受けたひまわりが

鮮やかですね。このひまわり、金研の敷地の北側守衛室のわきに咲いています。

ところで、守衛室にまつわる金研のエピソードといえば、やはり本多博士のお話がすぐに思い浮かびます。2010年に発行されたIMRニュースvol.62の金研物語には、次のような記述があります。

『中谷宇吉郎は、寺田が本多について語った言葉を次のように伝えている.

“何にしてもあの地下室で、毎晩12時過ぎ頃迄頑張られるのには弱ったよ。僕もまだ新米で助手なんだから本多さんが実験をしておられるのに先に帰るわけにも行かず毎晩一緒に帰ったものだ。勿論門はしまって居たがね、本多さんは決して塀の隙間から出るなんて言う事はしないので、いつでもあの弥生町の門だが、ちゃんと門番を叩き起して錠をあけて門を開かせては帰ったものだ”』

このエピソードの舞台は金研ではなく、東大ですが、 守衛室の前を通るたび、 想い出すお話です。

◆参考 IMRニュースvol.62の金研物語 (PDF)

8月19日(月)

本日より事務局は通常通りとなっております。

本日より事務局は通常通りとなっております。

さて、8月になってから事務局ではとある日数がとても気になっています。それは、百周年カウントダウンの日数。写真は本日の状況ですが、百周年まで“あと1005日”と表示されています。今日が“あと1005日”ということは…週末には“あと1000日”の日を迎えますね!

残念ながら1000日前イベントなどは行われませんが、出来る限りの方法で少しずつ意識を高めていただけるよう周知を図っていきたいと思います。

8月7日(水)

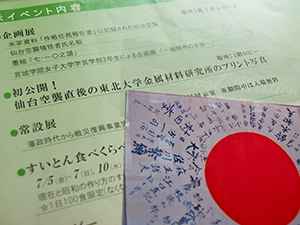

本日の写真は、先月5日~15日まで戦災復興記念館で行われていた企画展示のチラシです。

本日の写真は、先月5日~15日まで戦災復興記念館で行われていた企画展示のチラシです。

写真のなかほどに、

『初公開!仙台空襲直後の東北大学金属材料研究所のプリント写真』

という文字が見て取れるかと思います。このプリント写真とは、実は今年5月31日のブログ記事で紹介した写真を指していて、その写真の持ち主である方がわざわざこのチラシを持って来て下さいました。ありがとうございました。

そしてさらに、日の丸写真が見て取れるかと思いますが、これは当時兵隊に駆り出される際、金研教職員から寄せ書きしてもらった旗だそうです。現物は今、戦災復興記念館に寄贈され展示されているそうで、その写真も一緒に持って来てくださいました。

こうして寄せて下さる情報や写真を見るたびに、金研の百年のあゆみをしっかりと纏めなくては、と身が引き締まる思いです。

今後も皆様のお手元に金研にまつわる写真などがございましたら、是非事務局までお寄せください。よろしくお願い致します。

8月6日(火)

夏の日差しがあれば、もっと色が鮮やかなのだろうな、と守衛室脇のサルビアを撮影しながら思いました。

夏の日差しがあれば、もっと色が鮮やかなのだろうな、と守衛室脇のサルビアを撮影しながら思いました。

このサルビアは、いつも金研内を見廻って下さっている守衛室の方々に百周年ロゴ入りうちわを使っていただけたら、とお配りしてきた際に撮影させてもらいました。お話を伺うと、実はこのサルビア、種から育てたものだそうです。そばには、ひまわりや朝顔もあって、みんな種からだとか。お花が咲くのが楽しみですね。

8月5日(月)

長い長い梅雨がようやく明けた仙台。真っ青な空と降りそそぐ日差しを期待していましたが、宣言はどこへやら、どんよりとした曇り空のままです。

長い長い梅雨がようやく明けた仙台。真っ青な空と降りそそぐ日差しを期待していましたが、宣言はどこへやら、どんよりとした曇り空のままです。

しかし、梅雨明けに合わせ、本日はうちわ作りを進めました。写真ではものすごくたくさんあるように見えるかと思いますが、これでも約30枚。時間を見つけてコツコツ作ろうと思います。まとまった数になり次第、所内へ順次配布します。お楽しみに!!

8月2日(金)

昨日は、本学オープンキャンパスパンフレットで金研がどのように取り上げられているかをお伝えしましたが、参加者には不織布のバッグとうちわも配られていました。少し小ぶりな使い易い大きさです。

昨日は、本学オープンキャンパスパンフレットで金研がどのように取り上げられているかをお伝えしましたが、参加者には不織布のバッグとうちわも配られていました。少し小ぶりな使い易い大きさです。

金研のうちわもあると良いのに…と思い、全く同型の模様の無いうちわへ、金研ロゴ、百周年ロゴそして文言を入れてデザインし、プリントして写真のように試作してみました。なかなか涼しげなうちわに仕上がりました。梅雨が明けたら活躍しそうな気がします!

身近なところから百周年周知。色々考えていきます。

8月1日(木)

8月がスタートしました。しかし仙台は相変わらずの雨模様。なかなか梅雨が明ける気配がありません。暑中お見舞いのハガキを出したいところですが、この天候で躊躇っているうちに残暑見舞いになってしまいそうです。

8月がスタートしました。しかし仙台は相変わらずの雨模様。なかなか梅雨が明ける気配がありません。暑中お見舞いのハガキを出したいところですが、この天候で躊躇っているうちに残暑見舞いになってしまいそうです。

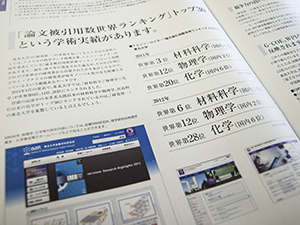

さて、そんな雨模様が続く中、本学では7月30日、31日の日程でオープンキャンパスが行われました。そこで配布された2014年度入学者向けのパンフレットは、“「研究第一」「門戸開放」「実学尊重」の106年"をキャッチフレーズとして、80ページ余りの冊子体にまとめられていました。裏表紙には、キャッチフレーズの説明文が掲載されていますので紹介しましょう。

“東北大学は1907年の創立以来、「研究第一」を徹底して多彩な発明や研究成果を送り出し、「門戸開放」の理念から日本の国立大学の中では最初に女子学生を受け入れた大学となり、「実学尊重」の視点から産学連携にも積極的に取り組んでいます。そして今、東日本大震災以後、技術や社会の仕組みの根底的な見直しが求められる中で、世界的な視点からの学術研究はもちろん、学生と教職員一丸となって、復興へ向けた多彩な取り組みを展開しています。"

この裏表紙の文中に出てくる「研究第一」を示すページが本日掲載した写真です(パンフレットp.08)。『「論文引用数世界ランキング」トップ30という学術実績があります。』という大きなタイトルの下には、2011年、12年トムソン・ロイター「論文被引用数世界ランキング」の表が示されています。その表中、材料科学の文字が見て取れるかと思います。まさに金研が深く関わっているということですね。そして、写真の左下部分に見える青い背景のウェブ画面は、現在の金研HPのキャプチャ画像です。画像は、“材料科学、物理学、化学等の研究内容については、金属材料研究所、理学研究科物理学専攻・化学専攻等のホームページなどで知ることができます。”というキャプションで紹介されていました。

「研究第一」を掲げる代表として、金研のHPには、材料科学の魅力を十分に伝えて行かなくてはならない役割があることを改めて認識しました。

なお、このページ以外でも金研や本多博士が取り上げられています。パンフレット全頁については下記URLよりアクセスしてご覧ください。

◆参考 東北大学入試センター 大学案内

2014(平成26)年度入学者用 (PDF)