2013年 3月

3月27日(水)

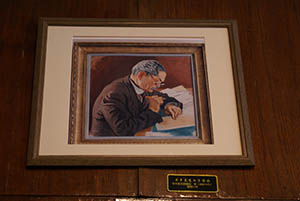

1907年の安井画伯と本多博士との出会いから月日は流れ、再び二人が出会うのは本多博士が東北大学の総長になってからのことでした。

1907年の安井画伯と本多博士との出会いから月日は流れ、再び二人が出会うのは本多博士が東北大学の総長になってからのことでした。

安井画伯は、そのいきさつを次のように記しています。

“…其の後長い間お会いもせずおたよりもしませんでしたが、仙台の河北新報社主催東北美術展に審査員としてまねかれたました時に、東北大学総長が本多さんであることを知り、其後当時同大学独文科教授でありました小宮豊隆君からの話で、本多さんの肖像を描くことになったのであります。それは大学へ三十号、本多家に十号を描くのでありまして、その間、たしか十日余の間は、本多家の御厄介になりました。そして肖像二枚の内三十号大学用の方には、総長室での燕尾服姿の本多さんを描くことにしまして、毎朝大学からさしまわしの自動車で燕尾服の本多さんと一緒に大学に通いましたが、窮屈な礼服を少しも苦にされず、その姿で訪客にも会われ、毎日午後の四時頃迄快くモデルになつて下さったことを実にありがたく思いました。十号の方は、同じく総長室で学生の答案を調べていられる、お仕事中の自然のポーズの本多さんを、傍らから眺め描いたのであります。…”(『本多光太郎先生の思い出』p.36より)

安井画伯の寄稿文に肖像画は2枚登場します。絵葉書になった肖像画は、三十号の燕尾服のほうですね。そして本多家へ、として描いた十号は、今日掲載した写真の絵です。総長室での仕事の様子がよく伝わってきますね。

3月26日(火)

昨日は本多博士と安井画伯の出会いについて紹介しましたが、『本多光太郎先生の思い出』巻頭には、二人が写っている写真が掲載されています。

昨日は本多博士と安井画伯の出会いについて紹介しましたが、『本多光太郎先生の思い出』巻頭には、二人が写っている写真が掲載されています。

キャプションには、

“ 留学から帰国の途中ペナンの海岸にて(明治40年 37才)

後列右より3人目本多先生、4人目津田清楓画伯、

前列右から4人目に安井曾太郎画伯の顔が見える”

と綴られていました。安井画伯の寄稿文中、“1907年 渡欧”と記されていますが、この写真が撮られた明治40年はまさに1907年ですね。

3月25日(月)

本多博士の肖像画を描いたのは、ご存知の方も多いかと思いますが、安井曾太郎画伯です。

本多博士の肖像画を描いたのは、ご存知の方も多いかと思いますが、安井曾太郎画伯です。

本多博士と安井画伯、研究者と画家との接点は一体どこにあったのでしょうか?二人の出会いは、『本多光太郎先生の思い出』p.36に安井氏の“やさしく父のように”と題した寄稿文冒頭に次のように記されていました。

“本多さんとは1907年渡欧の時、同じ船でありまして、其時の二等船客中本多さんは最年長者であったと思いますが、皆から親しまれ尊敬されていられました。二十歳の私は最年少で、やさしい本多さんを父の様に思っていました。各停泊地では、二等船客皆一緒に上陸、諸々楽しい見物をしましたが、団長はいつも本多さんでありました。各自お金を出し合い、それを上陸見物費用として本多さんに託しました。本多さんは団長であると同時に幹事ででもありました。マルセーユ着、本多さんは独逸に、私は巴里に、どこでお別れしたかは覚えていません。…”

なんと出会いは渡欧の船の中でした。きっとこの船の中での安井氏は後に本多博士の肖像画を描くことになるとは、思ってもみなかったことでしょう。

3月22日(金)

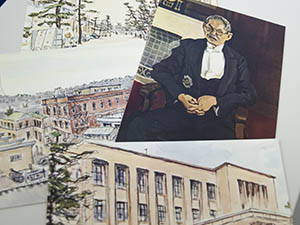

さて、4枚の絵葉書ですが、風景の3枚は繊細に水彩で描かれ、本多博士の肖像画は太くどっしりとした線で油絵具を使って描かれていることが見て取れます。

さて、4枚の絵葉書ですが、風景の3枚は繊細に水彩で描かれ、本多博士の肖像画は太くどっしりとした線で油絵具を使って描かれていることが見て取れます。

この本多博士の肖像画 は、本多記念室に飾られています。

3月21日(木)

創立五十 周年つながりで、本日は、五十周年記念に製作された絵葉書を紹介します。

創立五十 周年つながりで、本日は、五十周年記念に製作された絵葉書を紹介します。

実は、昨年12月26日のブログでも一度紹介しています。 (その時は外袋のまま)

透明な外袋から中身を取り出すと、4枚の絵葉書が入っています。

左上から、

東北大学:北門附近(左上)、

金属材料研究所:旧館(左中)、

金属材料研究所 創設者 本多光太郎先生肖像(安井曾太郎画)、

金属材料研究所:表玄関(下)、

です。 そして、その葉書には金属材料研究所名として

THE RES. INST. for IRON, STEEL and OTHER METALS と記されています。

3月19日(火)

金研OBの先生からお借りした資料・第二弾が今日掲載した写真です。

金研OBの先生からお借りした資料・第二弾が今日掲載した写真です。

『創立五十周年記念 公開 』

というパンフレットです。

記念公開は、昭和41年5月22日に行われました。このパンフレットを見ると、所内の建物配置図に破線で順路が示されており、研究所の建物のほとんどを巡ることができるように見学順路が組まれていました。順路では金研の装置や刊行物が展示されていたほか、実験も行われたようです。

3月18日(月)

東京では桜が咲いたとのこと。すっかり春ですね。今日の仙台も少し曇ってはいるものの、春のあたたかさが感じられました。

東京では桜が咲いたとのこと。すっかり春ですね。今日の仙台も少し曇ってはいるものの、春のあたたかさが感じられました。

さて今日掲載した写真は、金研OBの先生からお借りした貴重な写真です。左は1957年のお花見(場所は、三神峯公園と思われる)で増本量博士がお話しされているシーンを、右は1966年当時の先生方を撮影したものです。ちなみに、画面では確認が難しいですが、増本博士の左胸にリボン(おそらく紅白の)が付いており、お花見の際のリボンはこの頃から既にきまりとなっていたようですね。

3月15日(金)

だいぶ変色した背表紙のこの綴りには、昭和41年に行われた金研創立五十周年開催時の関係書類が綴じられています。

だいぶ変色した背表紙のこの綴りには、昭和41年に行われた金研創立五十周年開催時の関係書類が綴じられています。

事業委員会立ち上げから事業報告に至るまでのすべてが収められていますが、もちろんPDFなどにはなっていないので、一つ一つに目を通していくという膨大な作業となります。しかし、そうした作業から得られたデータは、誤って消えるということなく、確実に蓄積されていきます。

3月14日(木)

事務局で調べものをする際には、金属の研究、研友など金研所内から発行された書を中心に読み込みます。

事務局で調べものをする際には、金属の研究、研友など金研所内から発行された書を中心に読み込みます。

それでもよく分からないときは、化学史として発行されているものに片っ端から目を通していきます。

化学史として記録されている文献には、さらに参考文献が掲載されているので、知りたい事柄に対する手がかりが広がっていくのです。一つのテーマから意外な方向に向かっていくこともあり、史実を読み解く作業の奥深さをしみじみと実感します。

3月13日(水)

『鋼の焼入』

『鋼の焼入』

中を開いてみると、

東北帝国大学図書館

大正十四年五月二十一日受領

の刻印が!!

5月21日といえば…、それは金研の創立記念日と同じ日です。

※金研創立記念日は1916年(大正5年)です。

刻印は奇しくも同じ日付でした。

3月12日(火)

机と本が同じような色合いですね。とても古い本であることが、本のタイトルが右から始まっていることからも見て取れます。

机と本が同じような色合いですね。とても古い本であることが、本のタイトルが右から始まっていることからも見て取れます。

これは大正10年(1921年)に刊行された『鋼の焼入』という本です。

『鋼の焼入』は、本多博士が『鋼の焼入れに関する講習会』を行った際の講義録となっているようです。昨日の封筒と同様にこの本も本多記念室に大切に保管されています。

3月11日(月)

このところ、週明けは事務局宛にロゴマークの応募メールが多数届いております。もちろん本日もたくさん届いておりました。ご応募ありがとうございます!

このところ、週明けは事務局宛にロゴマークの応募メールが多数届いております。もちろん本日もたくさん届いておりました。ご応募ありがとうございます!

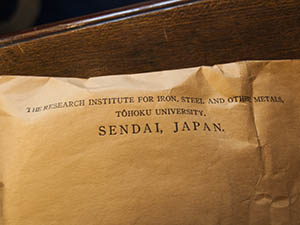

創立百周年のロゴを作成していただくにあたっては、募集要項をご覧いただくとわかるように色々ときまりを設けています。IMRを入れる、とか、100を入れる、など。百周年の意味だけでなく、金属材料研究所を表していただくためです。そのIMRですが、“Institute for Materials Research"の略であることは、皆さんご存知ですね。しかし、かつては写真のように表記されていたこともありました。写真の封筒は、本多記念室内の資料を調べていた際に見つけたものです。金研の歴史の一ページを垣間見た瞬間でした。

3月8日(金)

いよいよ今週から、事務局では百年史制作に向けて、動き出しました。

いよいよ今週から、事務局では百年史制作に向けて、動き出しました。

これまで五十周年、七十五周年時にそれぞれ年史を制作してきたように、百年の記録をまとめた記念誌を発行する予定です。

写真は、七十五周年時に発行された記念誌。五十年誌も復刻版としてあらためて発行されています。各先生方のご協力をいただきながら、金研の百年の歩みを形にしてまいりますので、よろしくお願いします。

3月7日(木)

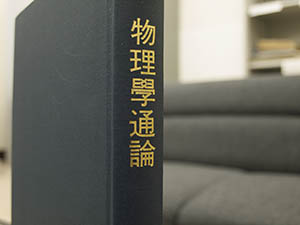

『物理学通論』本体へ話を戻しましょう。

『物理学通論』本体へ話を戻しましょう。

写真は、事務局に保管されている通算第21版の物理学通論です。物理学の発展に伴い版が重ねられてきました。

これには初版巻頭言だけでなく、第15版刊行時(昭和7年10月)の巻頭言もとじ込まれていますので、一部抜粋してみます。

“第十五版に際して

大正四年に始めて本書を公にしてより版を重ぬること十四回に及び数萬の讀者を得たるは余の實に欣快とする處なり。…

初めて第一版を発行するに當つては物理学を修めんとする者に對する邦文の著書少く従って細目に渉る記述を要する事多かりしも現今に於ては既に多数の良書あり。故に多くの事項を之等の著書に委ね本書には専ら物理学の基礎として重要なる現象を掲げ原理法則を説くを主眼とせり。これ舊版に比して少しく體裁を異にする所以なり。また従前に比して説明を稍々簡単にせるはその詳細を他に求むること容易なるによる。讀者もし本書によつて物理学の基本的知識を会得するを得ば余の最も本懐とする處なり。…”

この記述のあとには、本多博士と編集にあたった6名の博士の名前が連ねられ、感謝の意が述べられていました。それらの研究者は本多博士の熱意に共感し、労を惜しまず編集にあたったに違いありません。

3月6日(水)

『本多光太郎先生の思い出』には、本多博士にゆかりのある方々が寄稿した思い出が掲載されていますが、中で、黒田チカ氏の綴った文中に『物理学通論』という言葉を見つけることができます。

『本多光太郎先生の思い出』には、本多博士にゆかりのある方々が寄稿した思い出が掲載されていますが、中で、黒田チカ氏の綴った文中に『物理学通論』という言葉を見つけることができます。

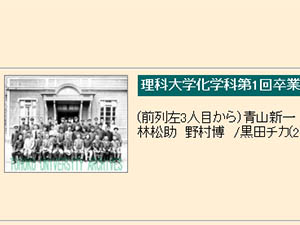

黒田チカ氏。この方は、東北帝国大学理科大学化学科に入学し、日本初の帝国大学女子学生の一人となった人物です。それでは、その文章を紹介しましょう。

“東北大学(当時東北帝国大学)が初代総長(沢柳政太郎先生)のとき女子に対し門戸開放が唱えられた。牧田らく氏(数学、現在金山氏)及び丹下うめ氏と私(化学) の三人が入学したのは創立後三年目の大正3年9月であった。必須科目として物理学通論があった。数学科、物理科、化学科を合併で、その講義をされたのが本多光太郎先生であった。プリントをわたされて懇切に説明されたあの教壇上のお姿がありありと目に浮かぶのである。特にフリーエナージイに対する巧みな比喩による御説明は実に興味深く、笑みを堪えられた先生の温容と共に「ニコニコ」で熱心に聴き入った若い学徒の緊張ぶりも同時に浮かびあがるのである。この学徒中には物理科では山田光雄氏や海野三郎氏などのお顔があった。また試験の代りに 一人づつ呼び出されて先生の質問に答えた光景も忘れがたいたのしみであった。以上は毎週二時間一年間で、なお外に実験は曾禰先生が世話されたが、ときどき先生御自身で「どうかなー」とやさしく尋ねられたのは格別印象されている。” (『本多光太郎先生の思い出』p.121より)

この文章には、“物理学通論” は書物ではなく、必須科目として登場しています。初版が刊行されたのが大正4年ですから、すでに確立していた授業科目のために、本多博士は書物の完成を急がれていたかも知れませんね。

黒田チカ氏の写真は、東北大学史料館写真データベース内に収められている写真「理科大学化学科第1回卒業記念」(掲載写真は、検索結果)で確認することができます。

◆東北大学史料館写真データベースへ

3月5日(火)

『物理学通論』に至るまでの物理の教科書の編集には、“相棒”田中三四郎が一緒に取り組んだことをお伝えしました。

『物理学通論』に至るまでの物理の教科書の編集には、“相棒”田中三四郎が一緒に取り組んだことをお伝えしました。

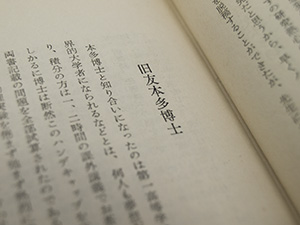

さて、その田中三四郎は、『本多光太郎先生の思い出』(p.19)でこの時の思い出を「旧友本多博士」と題し、次のように綴っています。

“本多博士と知り合いになったのは第一高等学校の学生時代からである。その頃の博士は吾々と同様、平凡な一学徒にすぎず、他日世界的大学者になられるなどとは、何人も夢想だにしなかった。当時の一高の授業は甚だ乱雑で、特に数学のごときは講義は微分で終り、積分の方は1,2時間の課外講義でお茶を濁すにすぎなかった。これがため一高出身の学生はかなり数学に困ったものであった。しかるに博士は断然このハンデキャップを克服された。それには当時流行の数学教科書Smith及びTodhunterの積分学を精読され両書記載の問題を全部試算されたのである。

…博士は書肆の内田老鶴圃の依頼により中等教科用の物理学を編纂されるに当り、私にその助力を求められた。私はもちろん快諾して私の居宅を編纂事務所に当てることにした。博士は日曜日ごとに本郷から牛込の私の居宅に通われ、一歩一歩原稿を書き上げられた。…”

この記述によれば、本多博士は本郷(東京帝大)から牛込へ通っていたとあり、実験と編纂に明け暮れていたように読み取れますね。

3月4日(月)

先週はお知らせ記事が続いたために、『物理学通論』についての記事掲載が遅れました。

先週はお知らせ記事が続いたために、『物理学通論』についての記事掲載が遅れました。

さて、初版巻頭言に記されていたように、この本は大学生のための物理の教科書として編集されたものでした。中等教育用も含め、それら物理の教科書の編集にはもちろん本多博士があたったわけですが、本多博士は心強い“相棒”と一緒に編集に取り組んでいます。さて、その相棒とは??それは、『本多光太郎傳』(p.110)に記されていますので抜粋しましょう。

“…光太郎はもう一人の相棒には一高以来の友人であった田中三四郎をえらんだ。…田中三四郎はふんわりとした好人物で、夏目漱石が「三四郎」を書くときに、何か人の好いふんわりとした感じの名前はないものかと、東京帝大の名簿を繰っている中に「これだ、これだ、三四郎というのはのどかで良い」というので、本人の知らない間に名前が借用され、そのために東大の池の名にもなったという男である。その田中が、

「本多光太郎なら実直で好人物だから一緒に仕事をしても煮え湯を呑まされる心配はないと思って引き受けた」と後に語っている…”

相棒田中三四郎は、本多博士とは旧知の間柄であったようです。きっと息もぴったりに編集に携わったことでしょう。また、この相棒の名が夏目漱石の目にとまり、物語の人物名として借用されたエピソードもまた興味深いものです。

3月1日(金)

本日より3月。

本日より3月。

3月と言えば・・・

事務局では、31日(日)まで、創立百周年ロゴの募集を行っています!

既に全国各地より、当初の予想をはるかに上回る応募をいただいていますが、まだまだ募集中です!皆さまからのご応募、お待ちしています!

さて、新家所長のインタビュー映像を掲載してから、そろそろ1ヶ月。こちらのほうも、再生回数が気になるところです。ちなみに本日確認したところ、179回となっていました。事務局では既に第2弾コンテンツについて検討中です。どうぞご期待下さい!!