2013年 2月

2月28日(木)

2月最終日となりました。本日は、『物理学通論』調査記事をお休みして、事務局からのお知らせです。

2月最終日となりました。本日は、『物理学通論』調査記事をお休みして、事務局からのお知らせです。

今号(vol.70)のIMRニュースより

『百周年事務局便り』

というコーナーを設けていただきました。このコーナーでは、事務局より、これから進める百周年事業のお知らせや取り組みについて発信してまいります。百周年周知企画として誌面と百周年ウェブサイトを連動させ 、今後も連載していく予定です。どうぞよろしくお願いします!

◆IMRニュース KINKEN vol.70 は コチラ

また、vol.70誌面でお知らせしましたように、お手持ちの古い金研関連資料や写真がございましたら事務局までご連絡下さい!出来る限り調査をして、百周年ウェブサイトで公開させていただきます!連絡は下記事務局メールまで。

◆事務局 E-mail:kinken100@imr.tohoku.ac.jp

皆さまからの情報をお待ちしています!!

2月27日(水)

本多記念室に保管されている

本多記念室に保管されている

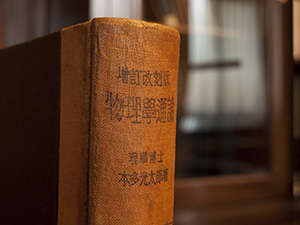

『物理学通論』

は、初版から6年経過した後の第四版のものです。

巻頭には次のように記されています。

“増訂第四版発行に就て

本書の始めて出版せられしより年を経ること既に六年、其の間に於ける物理学の発展は頗る大なり。今本書第四版を発行するに當り、斯学の進歩に適合せる修正と増補とを行へり。読者若し本書によりて物理学の基本的知識と最近の進歩に關する一般の知識とを得らるるなれば著者の本懐之れに過ぎざるなり。

大正十年三月

著者識す”

この巻頭言によれば、初版は大正4年(1915年)

となりますね。是非ともその初版巻頭言を読んでみたいと思い、所在を調べましたが、残念ながら記念室にはこの第四版の保管のみでした。しかし事務局には改訂第七版(通算第二十一版)が保管されており、念のためその巻頭を確認すると…そこには初版巻頭言がとじこまれていました!以下それを記します。

**************

“序言

本書は編者の一人が東北帝国大学理科大学にありて講義せるを基として編纂せるものにして物理学各論を学ばんとするものに必要なる知識を與ふることを目的とせり。されば基礎的事項に重きを置き現代に於ける物理学発展の概略を叙述せり。

本書は二十八章より成りエネルギーを骨子として物性熱音光磁気等に關する重要なる諸現象を説明せり。計算には簡単なる微積分を使用せりと雖も成るべく其の物理的意義を讀者に示さんことを力めたり。力学に属する部分は一般に之を省き単に本書所載の事項を説明するには必要なる範囲に止めたり。

本書を編纂するに當り編者はローレンツの物理学田丸博士の振動水野博士の電子論ポインチング及びタムソンの物理学タムソンの電氣及び磁氣学ブレストンの熱学及び光学等の著書に負ふ所少からず 又友人理学博士木下季吉理学博士石原純及び理学博士木村正路の三氏は本書に就きて重要なる數多の注意を編者に與へられたり。

玆

に上記の諸氏に對して深く感謝の意を表す。

大正四年九月

仙臺に於て

編者識す”

***************

この初版序言から、『物理学通論 』は本多博士が東北帝国大学理科大学で物理を学ぶ学生のために基礎的事項を網羅して編集されたものであることが分かりますね。

2月26日(火)

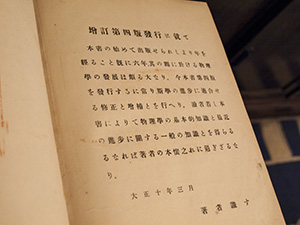

本多記念室書棚には、このブログで何度もお伝えしてきましたが、大変貴重な資料が保管されてます。

本多記念室書棚には、このブログで何度もお伝えしてきましたが、大変貴重な資料が保管されてます。

写真はそうした資料の一つ、『物理学通論』増訂改刻版です。本多博士が編集し、物理学の教科書として親しまれた書物です。

今週はこの『物理学通論』について調べてみたいと思います。

2月25日(月)

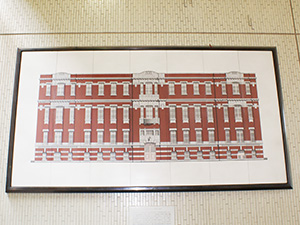

先週は、一号館エントランスのラフスケッチを紹介しました。

先週は、一号館エントランスのラフスケッチを紹介しました。

スケッチ内に描かれた通り、現在のエントランスには旧本館を正面から描いた陶板が掲げられています。

赤レンガの美しいシンメトリーの建物です。

2月22日(金)

事務局には、旧本館壁面を保存する計画を立てた時に描かれたと思われるラフスケッチが残されています。

事務局には、旧本館壁面を保存する計画を立てた時に描かれたと思われるラフスケッチが残されています。

スケッチを確認してみると、奥には硝子越しの旧本館壁面が描かれ、その右側壁面にはプレートが描かれているのが見て取れます。

現在の1号館エントランスそのままですね。

2月21日(木)

さて、硝子越しの旧本館の壁面をよく見ると、左の写真のプレートが掲げられているのに気付かれることでしょう。

さて、硝子越しの旧本館の壁面をよく見ると、左の写真のプレートが掲げられているのに気付かれることでしょう。

このプレートはアメリカ金属学会(ASM)より1988年の歴史的遺産賞(Historical Landmark Designation)として贈られたものです。このことについて研友第45号p.8で当時の所長平林眞博士は次のように記しています。

“…この賞の選定はASMが20年程前から行っているもので、金属工学および金属工業の発展に顕著な貢献のあった場所や、重要な歴史的建造物を讃え、世界的に評価し、認証することを目的としています。その対象は、今まで主として米国内に限られ、例えば自由の女神像などに贈られてきましたが、我が国では、近代製鉄発祥の地として釜石の橋野の高炉跡が唯一の受賞(1984年)でした。今年ASMの創立75周年を記念して、全世界にその対象を拡大したものです。…”

とても栄誉ある賞をいただいたのですね。そしてそのプレートには

“Constructed in 1920, this site is considered to be the birthplace of physical and chemical science of metallic materials in Japan. KS and Sendust magnet materials were invented here."

と刻まれています。

◆参考:ASM Historical Landmarks(1972-2012)の一覧表(ASMのサイトへ)

2月20日(水)

旧本館の一部がこけしとなって保存されていることを紹介しましたが、さらにもう一つ、皆さんが良く通る場所にも旧本館の一部が保存されています。

旧本館の一部がこけしとなって保存されていることを紹介しましたが、さらにもう一つ、皆さんが良く通る場所にも旧本館の一部が保存されています。

左の写真、硝子越しに煉瓦の壁が見えますが、これは旧本館の正面入り口2階部分で、現在の1号館エントランスに保存されています。ライトアップが美しいですね。

旧本館正面入り口2階部分の写真は、第120回金研講演会カレンダーの7月の画像(金研HP 一般向け 金研アーカイブ内)として使用されました。

2月19日(火)

旧本館が解体されていく様子を研友誌から抜粋しましたが、この建物の一部が意外な形で金研に残されています。

旧本館が解体されていく様子を研友誌から抜粋しましたが、この建物の一部が意外な形で金研に残されています。

さて、その意外な形とは?答えは左の写真『こけし』です。よく見ると金研のマークが入っていますね。旧本館階段の手すり、窓枠の廃材を利用して制作されたこれらのこけしは、当時の河北新報記事とともに資料室内に展示されています。

2月18日(月)

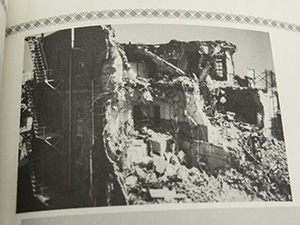

先週とりあげた旧本館。数々の歴史を刻んだその建物は、昭和61年(1986年)4月中旬から解体作業がすすめられました。この時の様子について、研友第43号p.82に『1・2号館解体記 ‐編集後記に代えて‐』と題し、和泉修博士が次のように記しています。

先週とりあげた旧本館。数々の歴史を刻んだその建物は、昭和61年(1986年)4月中旬から解体作業がすすめられました。この時の様子について、研友第43号p.82に『1・2号館解体記 ‐編集後記に代えて‐』と題し、和泉修博士が次のように記しています。

“昭和61年4月中旬よりいよいよかねての懸案の1・2号館の解体作業が始まった。覚悟していたとはいえ、濛々たる土煙の中に崩れ行く栄光の建物の無惨な姿を見ることは、誠につらかった。毎日現場に行き、鎮魂の賦を口ずさみつつシャッターを切った。

赤煉瓦 土煙あげ崩れゆく 廃屋の中に 立ち盡しおり

…解体作業は順調に進み、僅か1ヶ月足らずであの歴史的建造物は地上から姿を消した。いま現場に立ち、在りし日の姿を偲び、それが崩れ行く様を思い返すとき、萬感胸に迫るものがある。…”

旧本館の解体の様子は、掲載した写真のほか数枚の写真と共に編集後記に代えて研友誌の終りに綴られています。

2月15日(金)

今週は旧本館に焦点をあてて写真を紹介しています。

今週は旧本館に焦点をあてて写真を紹介しています。

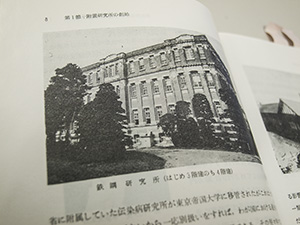

さて、本日別件にて記念室の資料を調査していたところ、左のパネルが見つかりました!この旧本館こそ落成間もない姿ですね。建物の前に植えてある木もまだ小さく、道路もまた砂利の状態のようですね。写真の退色がすすんでいるのが残念ですが、当時の姿を発見できたことが何よりの収穫です。

2月14日(木)

さて、本日も引き続き旧本館について。実は昨日掲載した写真には、気になるキャプションがついています。

さて、本日も引き続き旧本館について。実は昨日掲載した写真には、気になるキャプションがついています。

鐵鋼研究所

(はじめ3階建のち4階建)

ということは、大正10年落成時には半地下共3階建だったものが、あとから上に建て増したということになります。それは何時なのでしょう?金研は、臨時理化学研究所第二部、鐵鋼研究所を経て、大正11年(1922年)東北帝国大学附置研究所金属材料研究所となりました。研究対象が鉄鋼はもちろん一般金属、合金に拡張されていくにつれ昭和に入る頃には装置や設備は充実し、また研究者も著しく増加しました。こうした状況から金研は昭和4年拡張され、地下室、2階3階の一部を増築し更に全体に4階を上げたのです。(『金研五十周年誌』より)

今日掲載した写真も、そう言われてみると、最上階と階下の境にはラインが引かれたように見えますね。

2月13日(水)

旧本館が落成されたのは、臨時理化学研究所第二部が東北帝国大学の付属研究所である“鉄鋼研究所”になった後のことです。まだ金研という名前になる前のことだったんですね。さて、この建物について『金研五十周年誌(昭和41年発行)』には、次のように記されています。

旧本館が落成されたのは、臨時理化学研究所第二部が東北帝国大学の付属研究所である“鉄鋼研究所”になった後のことです。まだ金研という名前になる前のことだったんですね。さて、この建物について『金研五十周年誌(昭和41年発行)』には、次のように記されています。

“…鉄鋼研究所の建物は宮城監獄仙台支所移転の跡弾正横丁をはさんで理科大学の赤レンガに対する現在の位置に新築せられることになり、大正8年(1919年)4月より工事に着手し最初に北側に平屋の木骨レンガ造の実験室と付属工場ができ大正9年夏には物理教室より一部引越して来て実験を始めた。ただし本館の完成はそれより遅れ、翌大正10年4月であった。当時の建物は本館はレンガ造、半地下室共3階建383平方メートル21室、工場は木骨レンガ造660平方メートルであった。なお本館は磁気の測定をする便宜上壁に鉄筋を用いず赤レンガとコンクリートで造られた。…”

この記述によれば、旧本館は3階建であるにもかかわらず、鉄筋を使わず建てられていることが分かります。しかもその理由は磁気の測定のため、と。本多博士の研究に対する姿勢がここにも表れています。

2月12日(火)

先週は、所長インタビュー映像の紹介や夕刊記事掲載などお知らせ中心のブログとなりました。

先週は、所長インタビュー映像の紹介や夕刊記事掲載などお知らせ中心のブログとなりました。

また夕刊記事にも取り上げていただいたロゴの募集ですが、日々全国各地から、選考が難航するのでは?と思われるような素晴らしい作品の数々が事務局に届いております!ありがとうございます。なお、締め切りは3月31日です。どしどしご応募ください。

さて、今日掲載した写真は、『金属材料研究所 旧本館』です。本多記念館2階・本多記念室向かいの壁にパネル化され掲げられています。ロゴ募集ポスターのセピア色の写真は、この旧本館を別なアングルから撮影したものです。旧本館は大正10年(1921年)住友からの寄附により建てられました。以後、金属材料研究所の歴史を刻んできましたが、昭和61年(1986年)老朽化のため取り壊されました。今週はこの旧本館に焦点をあててみたいと思います。

2月8日(金)

You Tube東北大学チャンネルに所長インタビュー映像をアップして早一週間。再生回数は70回を超えました。

You Tube東北大学チャンネルに所長インタビュー映像をアップして早一週間。再生回数は70回を超えました。

また、百周年ウェブサイトインタビューページでも映像をご覧いただけるようになりました。事務局では今後少しずつインタビューコンテンツを増やしていく予定ですのでご期待ください。

2月7日(木)

◇◇ お知らせ その2◇◇

◇◇ お知らせ その2◇◇

河北新報2月6日(水)夕刊4面・夕刊編集部記者ブログに、

『世界の「金研」間もなく100周年』

を掲載していただきました。河北新報ブログとの連動誌面となっており、ブログ内容をまとめた形で掲載されています。

2月6日(水)

◇◇ お知らせ ◇◇

◇◇ お知らせ ◇◇

河北新報夕刊編集部公式ブログ

までぇに 街いま

あなたの街を探検 に

世界の「金研」間もなく100周年

という記事を掲載していただきました!本多記念館の展示物を中心に金研が紹介されています。最後のほうに、このブログも“ためになりますよ”というコメントとともに紹介されました。古い資料についてが中心のこのブログですが、これからも出来るだけエピソードを交えて紹介していきたいと思います。

2月5日(火)

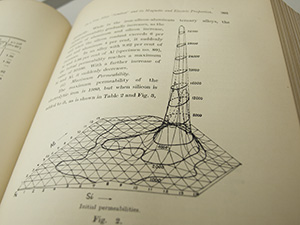

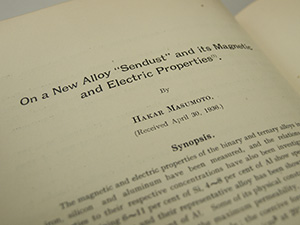

昨日は『成分と透磁率との関係模型』について紹介しましたが、ではその論文はどこにあるのでしょうか?

昨日は『成分と透磁率との関係模型』について紹介しましたが、ではその論文はどこにあるのでしょうか?

左の写真をご覧ください。模型と同じFigureが掲載されています。

増本量博士の論文は、本多博士の在職満25年を記念して1936年10月に刊行された“ANNIVERSARY VOLUME DEDICATED TO PROF. K. HONDA” (昨年10月9日のブログで紹介)に収められています。

増本量博士の論文は、本多博士の在職満25年を記念して1936年10月に刊行された“ANNIVERSARY VOLUME DEDICATED TO PROF. K. HONDA” (昨年10月9日のブログで紹介)に収められています。

2月4日(月)

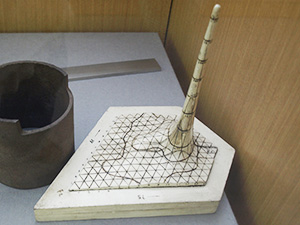

先日、金研研究成果の“見える化”のことについて触れましたが、資料展示室に展示されている

先日、金研研究成果の“見える化”のことについて触れましたが、資料展示室に展示されている

『成分と透磁率との関係模型』

という模型は、その一つと言えるかも知れません。

これは、増本量博士(第6代所長)らが発明したセンダストという軟磁性材料の透磁率の模型です。展示室で初めてこの模型を目にしたとき、突出した部分の意味は分からなかったのですが、その形の面白さが印象深く、興味を引かれました。あとになって、これがFe、Al、Siの三つの成分を組合せた合金の磁化率を表すものだということを知りました。展示室を訪れた人の中には、こうした『形』が科学の世界に興味を持つきっかけとなる人もいるかもしれません。

2月1日(金)

今日から2月。1月は雪が多い仙台でしたが、今月こそ冬本番。今日のように少し暖かいと何だかもう春がすぐそこまで来ているような気になってしまいますが、油断は大敵。本番に充分備えましょう。

今日から2月。1月は雪が多い仙台でしたが、今月こそ冬本番。今日のように少し暖かいと何だかもう春がすぐそこまで来ているような気になってしまいますが、油断は大敵。本番に充分備えましょう。

さて、先日お伝えしていた通り、

新家所長の百周年メッセージがYou Tube 東北大学チャンネル内に加わりました

のでお知らせします。本学広報課からのアドバイス等をいただき、東北大学チャンネル内に加えていただきました。

後日百周年ウェブサイトでも公開する予定ですが、金属材料研究所百周年をたくさんの方々に知っていただくため、今後も周知を積極的に進めてまいります。