2013年 5月

5月31日(金)

本日、事務局に左の原稿が届きました。昭和20年の仙台空襲時に金研に在籍していた研究者の方からのその当時の金研の様子を記した原稿です。研友会の原稿として執筆なされたとのことですが、是非事務局にも保管をとのご厚意にて受けとらせていただきました。有難うございます。大切に保管させていただきます。

本日、事務局に左の原稿が届きました。昭和20年の仙台空襲時に金研に在籍していた研究者の方からのその当時の金研の様子を記した原稿です。研友会の原稿として執筆なされたとのことですが、是非事務局にも保管をとのご厚意にて受けとらせていただきました。有難うございます。大切に保管させていただきます。

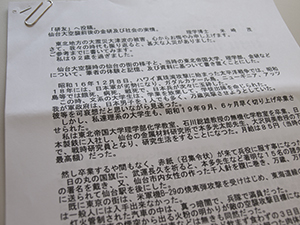

いただいた原稿はA4判。8枚に渡ってその当時のことがびっしりと書かれていて、読み進むと、大変な思いをなさったことが伝わってきます。金研周辺が焼夷弾によって焼けていった様子とともに、その方が大切に使っていたカメラと手元に残っていたフィルムによって周囲の様子を残すべく必死でシャッターを切り続けたことも記されていました。そして原稿の最後に、そうして撮影した写真の一部を金研に寄贈したと記されていました。

その一文を読み、まだ整理されていないアルバムを調べてみたところ、原稿に記されていた“昭和20年7月10日午前4時”という日付と同じ日付が付いている写真が見つかりました。実はこの写真を保管して下さっていたのは、原稿を書かれた方とは別の方なのですが、今日の原稿をきっかけに写真がいつ・どこで・誰によって撮影されたのかが判明したのです。

その一文を読み、まだ整理されていないアルバムを調べてみたところ、原稿に記されていた“昭和20年7月10日午前4時”という日付と同じ日付が付いている写真が見つかりました。実はこの写真を保管して下さっていたのは、原稿を書かれた方とは別の方なのですが、今日の原稿をきっかけに写真がいつ・どこで・誰によって撮影されたのかが判明したのです。

原稿をご執筆された方は90歳を越えておられ、写真を保管して下さっていた方はもうすぐ90歳を迎えられようとしています。事務局では1つでも多く貴重な資料を保管していきたいと思います。

5月30日(木)

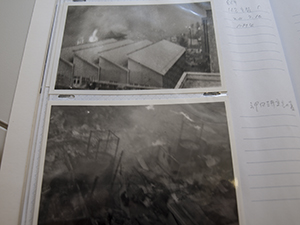

昨日紹介した百万ボルト電子顕微鏡室の古いパンフレット、本日は中を拝見してみましょう。

昨日紹介した百万ボルト電子顕微鏡室の古いパンフレット、本日は中を拝見してみましょう。

かなり大きな顕微鏡ですね。電圧を加えるために、装置が大きくなるようです。

1977年のパンフレットに対して、こちらは1985年の金属材料研究所概要です。表紙は、まさに電子顕微鏡写真。表紙の説明には、“β‐Si3N4の結晶構造像”と記されていました。金研概要は毎年発行されていますが、1985年以降、このような形で電子顕微鏡写真が概要の表紙に登場することもあったようです。

1977年のパンフレットに対して、こちらは1985年の金属材料研究所概要です。表紙は、まさに電子顕微鏡写真。表紙の説明には、“β‐Si3N4の結晶構造像”と記されていました。金研概要は毎年発行されていますが、1985年以降、このような形で電子顕微鏡写真が概要の表紙に登場することもあったようです。

5月29日(水)

本日は、古い資料の紹介を。

本日は、古い資料の紹介を。

写真のパンフレットは、所内の方から寄せられたものです。

百万ボルト電子顕微鏡室の古いパンフレットですね。

表には施設名のみですが、裏に返してみると、制作年が。

表には施設名のみですが、裏に返してみると、制作年が。

1977年の文字が見て取れるかと思います。

また、この写真からは小さくて確認が難しいのですが、電顕室の場所を表す地図には、選鉱製錬研究所、高速力学研究所などの施設名が記載されています。時代の足跡を感じますね。

皆さんのお手元にもこうした古い資料がありましたら、是非百周年室へお寄せ下さい。随時紹介させていただきます。

5月28日(火)

本多記念館前の掲示板へ

本多記念館前の掲示板へ

創立百周年ロゴマーク周知ポスターを掲示しました。

こちらの掲示板は道路に面しているので、ご近所の方などに見ていただけそうです。

こちらは、1号館スロープ脇の掲示板。

こちらは、1号館スロープ脇の掲示板。

こちらは、来所いただいた方の目にとめていただけそうですね。

これら以外にも、所内に掲示しましたので、是非ご覧ください。

これら以外にも、所内に掲示しましたので、是非ご覧ください。

また、ダウンロードをご希望の方は、以下からお願いします。

5月27日(月)

先週は創立百周年ロゴマークの発表・表彰式が行われました。

先週は創立百周年ロゴマークの発表・表彰式が行われました。

発表と同時に受賞作品を百周年ウェブサイトでご覧いただいておりましたが、本日より採用作品を使用したウェブページへと更新しました。トップページには大きく、下層ページには左上へ常時表示する方法で周知をはかります。

また、今後は“ロゴ制定について”まとめたページをアップする予定です。

5月24日(金)

創立百周年ロゴマークの記事が、本日の科学新聞第2面に掲載されましたので、お知らせ致します。

創立百周年ロゴマークの記事が、本日の科学新聞第2面に掲載されましたので、お知らせ致します。

◆参考:科学新聞ウェブサイト

※金研図書室で誌面をごらんいただけます。

5月23日(木)

創立百周年ロゴマーク発表・表彰式は、昨日滞りなく執り行われました。

創立百周年ロゴマーク発表・表彰式は、昨日滞りなく執り行われました。

それに合わせ、ロゴマーク制定のお知らせを東北大学ニュースページへ掲載していただきましたので、お知らせ致します。

【東北大学ウェブサイト】

2013年 | ニュース

東北大学金属材料研究所創立百周年記念ロゴマーク制定のお知らせ

事務局では早速印刷物へ百周年ロゴマークを掲載するにあたり、打合せなども行っています。少しずつ皆様が目にする機会が増えていくかと思いますので、どうぞよろしくお願いします。

5月22日(水)

本日、13:10より創立百周年ロゴマーク発表・表彰式が行われました。

本日、13:10より創立百周年ロゴマーク発表・表彰式が行われました。

最優秀作品が投影される中、新家所長より賞状が授与されました。

おめでとうございます!

授与の後、受賞者の大出さんより作品についての説明などをいただきました。

授与の後、受賞者の大出さんより作品についての説明などをいただきました。

今後こちらのロゴマークにて2016年の金研百周年周知に力を入れてまいります。

5月21日(火)

いよいよ明日、創立百周年ロゴマークを発表致します。

いよいよ明日、創立百周年ロゴマークを発表致します。

百周年ウェブサイトには、写真の様にトップページを用意しています。明日このトップページをアップ予定です。お楽しみに!!

5月20日(月)

本日、明後日に迫った第125回所内講演会《2013春季》の予稿集が届きました。

本日、明後日に迫った第125回所内講演会《2013春季》の予稿集が届きました。

冊子体が手元に届いたこともあり、念入りに表彰式の準備物やスケジュールを再チェック。また、ウェブサイトの発表準備も着々です。

5月17日(金)

来週行われる百周年ロゴ表彰式に向けての準備が佳境に入ってきました。

来週行われる百周年ロゴ表彰式に向けての準備が佳境に入ってきました。

本日は、賞状の準備。といっても事務局は事務局「印」の作成を行っておりました。

行事の準備を進めていると、事務局に足りない事務用品があれもこれもと見えてきます。写真の事務局印も急きょ試作してみました。

5月16日(木)

このところの調べものは、所内講演会について。来週開催の春季講演会は125回目を数えますが、果たしていつから数えて125回目なのだろう?という疑問からです。

このところの調べものは、所内講演会について。来週開催の春季講演会は125回目を数えますが、果たしていつから数えて125回目なのだろう?という疑問からです。

その疑問を解消するべく研友誌を読み込んでいますが、なかなかハッキリとした答えにたどり着くことが出来ません。もう少し、調査の期間が必要なようです。

写真はちょうど10年前の春季講演会時の予稿集。今と違ってとてもシンプルですね。

5月15日(水)

色鮮やかな花が見ごろの小川記念園ですが、この庭園は東北大学写真データベースに掲載されているように、東北大学小川正孝総長の功績を記念するために作られたものです。

色鮮やかな花が見ごろの小川記念園ですが、この庭園は東北大学写真データベースに掲載されているように、東北大学小川正孝総長の功績を記念するために作られたものです。

さて、写真はその小川記念園の前で撮られた一枚(1988年撮影 IMRニュース金研物語vol.51より)。写っていらっしゃるのは小川四郎先生です。小川四郎先生は東北大学小川正孝総長の四男にあたり、金属材料研究所で電子回折研究に取り組んだ方です。『回折結晶学と材料科学‐仙台スクール40年の軌跡‐』をはじめ、事務局には著書や回顧録などが保管されています。

◆「小川四郎先生」電子回折ことはじめ(金属材料研究所HP 一般向け 金研物語vol.51)

5月14日(火)

昨日は冊子に綴じ込まれていたハガキを紹介しましたが、その葉書に記されている“米ケ袋中ノ坂通”は現在は米ケ袋○丁目となっているようです。

昨日は冊子に綴じ込まれていたハガキを紹介しましたが、その葉書に記されている“米ケ袋中ノ坂通”は現在は米ケ袋○丁目となっているようです。

【参考:仙台市ホームページ

「歴史的町名等活用路線」路線名一覧】

米ケ袋は金研の西側の通りを降りたあたりを指します。そちらへ向かう場合には強磁場センターを背にして信号を渡るのですが、渡った先には今、こんなに色鮮やかな花が咲いています。この花が咲いている場所は“小川記念園”。東北大学写真データベースより検索すると、昭和7年当時の小川記念園全景写真を見ることが出来ます。

◆東北大学写真データベース 小川記念園

5月13日(月)

事務局では日々百周年ロゴ関係の準備を進めて居るところですが、相変わらず古い資料についての調査も行っています。

事務局では日々百周年ロゴ関係の準備を進めて居るところですが、相変わらず古い資料についての調査も行っています。

本日、とある調べものの最中にちょっと珍しいものを発見しました。

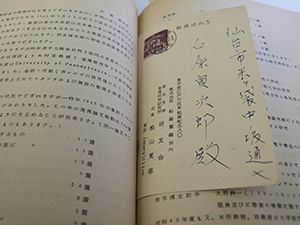

写真をご覧ください。冊子の間に“石原寅次郎殿”という宛名のハガキが挟んであるのが見て取れるかと思います。実はこのハガキ、冊子にしっかり綴じ込まれている状態です。ちなみにこの冊子は研友誌(第24号、1965年)。しおりの代わりになっているのかと思いましたが、どうやらハガキが挟まったまま、保存版として纏められてしまったようです。

ハガキの方をよく見ると、消印は昭和41年。裏面には研友会会長の選出結果について記されていました。意外な形での『保存』ですね。

5月10日(金)

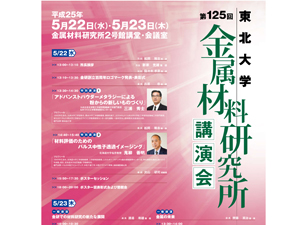

5月22日に行われる百周年ロゴ表彰式を含む金属材料研究所春季所内講演会のお知らせが、本所HPへ掲載されました。

5月22日に行われる百周年ロゴ表彰式を含む金属材料研究所春季所内講演会のお知らせが、本所HPへ掲載されました。

また、百周年ウェブサイトトップページからも、講演会ポスターをクリックしていただくとプログラム(PDF)がご覧いただけます。たくさんの方々のご参集をお待ちいたしております。

5月9日(木)

昨日は、3月に宮城県教育委員会から発行された学校図書“みやぎの先人集「未来への架け橋」”の中に本多博士が取り上げられていることを紹介しました。

昨日は、3月に宮城県教育委員会から発行された学校図書“みやぎの先人集「未来への架け橋」”の中に本多博士が取り上げられていることを紹介しました。

今日はそれ以前から仙台市教育委員会で発行している『わたしたちのまち仙台』では、本多博士はどのように取り上げられているか紹介してみたいと思います。

平成24年度版『わたしたちのまち仙台』は、5つの章に分かれていて、その“第3章 かわってきた人々のくらし”の中で本多光太郎博士が取り上げられています。

第3章を読んでいくと、暮らしに必要な道具の移り変わりや地域の古くからのしきたり、さらに年中行事と進んでいきます。そして章の最後の部分で仙台市名誉市民21名が顔写真入りで紹介されているのですが、その中の代表的な二人として本多光太郎博士と土井晩翠氏が取り上げられ、それぞれ2ページにわたって仙台市の発展につくした人として詳しく紹介されていました。

第3章を読んでいくと、暮らしに必要な道具の移り変わりや地域の古くからのしきたり、さらに年中行事と進んでいきます。そして章の最後の部分で仙台市名誉市民21名が顔写真入りで紹介されているのですが、その中の代表的な二人として本多光太郎博士と土井晩翠氏が取り上げられ、それぞれ2ページにわたって仙台市の発展につくした人として詳しく紹介されていました。

“みやぎの先人集「未来への架け橋」”は小学校高学年用に文章を中心に編集されていたのに対し、「わたしたちのまち仙台」は3~4年生向けに編集されていることもあって、文章は少な目で写真の数が多いなという印象でした。しかし、少ない文章ながら、とても分かりやすい説明=難しい表現を使わずに読み手が理解できる言葉へと噛み砕かれた説明になっていましたから、きっと読んでいる子供たちにその素晴らしさが伝わっていることと思います。

今年は片平まつり・金研一般公開が開催される予定ですが、沢山の市民の皆様が足を運んでくださることが予想されます。より多くの市民の皆様に研究所を知っていただくため、私たちはわかりやすい説明を心掛けて行かなければなりません。そんな時、こうした副読本はとても良い参考書となりますね。

5月8日(水)

本日は、ある冊子の紹介をしましょう。

本日は、ある冊子の紹介をしましょう。

写真は、その冊子体の103頁の部分です。タイトルは、

『本多光太郎

‐新しい金属をつくる‐』

宮城県教育委員会から3月に発行された“みやぎの先人集「未来への架け橋」という冊子です。写真などの協力を本多記念会が行ったことから2冊届いたとの事で、そのうちの1冊を百周年事務局がいただきました。有難うございます。

しかし、こうした冊子体、これまでは「私たちの町○○」というように市町村単位では拝見したことがあるのですが、宮城県全体をカバーした形は初めてのような気がします。早速宮城県教育委員会へ問い合わせたところ、義務教育課の担当の方が説明してくださいました。

その説明によると、この冊子では、江戸時代から明治、大正時代にかけて功績を遺した宮城県の先人たちの中から30人程度を取り上げて編集したとの事でした。また、宮城県を北部、南部、東部、仙台市の4つのエリアに区分し、それぞれのエリアからバランス良く人物を選んでいるそうで、冊子の後ろの方にエリアマップも綴じ込んでありました。さまざまな工夫が見て取れます。

また、この冊子は県内の小学校に図書として備え付け、高学年の道徳の時間を中心に活用してもらうことを目的としているとの事でした。

こうした取り組みの中に本多光太郎博士も取り上げていただいているのですね。

5月7日(火)

事務局では現在、百周年ロゴ発表に係るさまざまな作業を進行中ですが、ウェブ上での発表、所内講演会での表彰式の後にすぐ使用できるよう準備を進めています。

事務局では現在、百周年ロゴ発表に係るさまざまな作業を進行中ですが、ウェブ上での発表、所内講演会での表彰式の後にすぐ使用できるよう準備を進めています。

写真は、今後の打合せの際に相手先にお渡しする事務局連絡先カードの試作品。これまでは頂いた連絡先にご挨拶メールを差上げて対応していましたが、ロゴ制定後はこうした連絡先カードで対応する予定です。

5月2日(木)

百周年ロゴ表彰式が執り行われる

百周年ロゴ表彰式が執り行われる

第125回金属材料研究所講演会ポスターが届きました。

早速、百周年ウェブサイトへ掲載しました。

着々と準備は進行しています。

5月1日(水)

百周年ロゴ、一次審査に伴う様々な作業のためブログ記事掲載をお休みしておりましたが、本日より再開します。

百周年ロゴ、一次審査に伴う様々な作業のためブログ記事掲載をお休みしておりましたが、本日より再開します。

5月のスタートに五月晴れの空を撮ろうと思っていたのですが、空は厚い雲に覆われ、どうやら季節が逆戻り。肌寒いスタートとなりました。

さて、5月と言えば、所内講演会。今回で第125回目となる講演会は、22日(水)、23(木)に行われる予定です。 その1日目(22日(水))に金研創立百周年ロゴマーク表彰式も合わせて執り行われる予定です。また、これに先立ち、21日(火)には、百周年ウェブサイトで受賞作品を紹介致しますので、どうぞお楽しみに。

【写真説明:

写真は、昨年(2012年)の春行われた第123回の冊子体表紙です。“まてりあると夢をつなげ”というフレーズの背景に写る書類は、2011年震災直後の秋に行われたドリームマテリアルコンテスト(まてこん)応募作品です。

こんなのがあったらいいなという夢の数々が寄せられました。】