2013年 10月

10月31日(木)

10月最後の日となりました。

10月最後の日となりました。

本日は本多記念室入口の銘板と部屋の明かりを再撮影したのにあわせ、それらをあしらって壁紙を作ってみました。もちろんこちらも百周年ロゴ入りです。

ご使用になりたい方は下記URLからダウンロードをどうぞ!

>>>百周年ロゴ入り 本多記念室壁紙(1024×768)

10月30日(水)

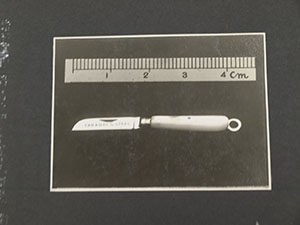

本日も引き続き『金属の研究 第九巻』p.52より微小ナイフの紹介を。

本日も引き続き『金属の研究 第九巻』p.52より微小ナイフの紹介を。

“猶此微小ナイフの製作に就いて寄贈者は前記論文の一節に於いて次の如く記述している。

ナイフを作ることが出来たならば、記念品として誠に適當なものであらうと考へ、多くの Faraday の鋼試料より炭素0.94%、白金0.74%を含有する所のものを採り、鍛錬して薄板となし、之を Sheffield の有名なる刅物會社 Joseph Rodgers & Sons, Ltd. に依嘱して20個の微小ナイフを作つた。因て此ナイフは最初 Faraday に由て次に著者に由て最後に Joseph Rodgers & Sons, Ltd. に於て合せて三回鍛錬せられたものである。

最初の試料が23gr.の少量でそれより20個作つたために出来たナイフは極めて微小なものではあるが、其構造及製法はすべて普通の大きさの Sheffield 製ポケットナイフと同様で、ナイフの刃は焼入れ且焼戻を行つた。而して大さこそ小さいが十分によく切れるのである。…”

最初の試料が23gr.の少量でそれより20個作つたために出来たナイフは極めて微小なものではあるが、其構造及製法はすべて普通の大きさの Sheffield 製ポケットナイフと同様で、ナイフの刃は焼入れ且焼戻を行つた。而して大さこそ小さいが十分によく切れるのである。…”

このサイズになった理由が記されていましたね。 ところで、『金属の研究 第九巻』に掲載されている写真のうち2枚が、事務局保管のアルバムに収められており、“ロバート・ハッドフィールド氏より當研究所二贈ラレタル「ファラディ」鋼製 微小ナイフ”の文字が添えられています。 写真を見るたび、スケールがついているのが不思議でしたが、ようやく謎が解けました。

10月29日(火)

昨日は次なるインタビューの打合せが長引いたためブログ更新の時間が取れませんでした。

昨日は次なるインタビューの打合せが長引いたためブログ更新の時間が取れませんでした。

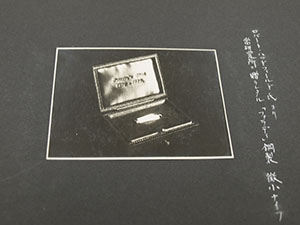

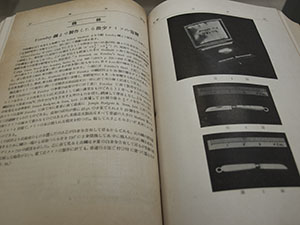

さて、本日紹介するのは、小さなナイフです。先日1930年代のことを調べるために『金属の研究』を開いたところ、1932年の第9巻に掲載されていました。写真はその掲載ページ。以下にナイフについての記述を紹介します。※今日、明日の2回に分けて紹介します。(『金属の研究 第9巻』p.52 1932年(昭和7年)より )

“ Faraday鋼より製作したる微少ナイフの寄贈

特殊鋼を以て有名なる英国の Sir Robert Hadfield より今般 Faraday 鋼より製作したる微小ナイフを當研究所に寄贈せられた。

玆

に記して感謝の意を表す。

Michael Faraday は1819~1824年に亘る5ヶ年間彼が28~33歳の時、種々の元素を加へた鋼に就て研究した。當時製つた試料の79個を入れた箱が、英国の Royal Institution の貯蔵室に置かれてあつた。之が100年以上も経過した今日 Hadfield に由て其の化学組成顕微鏡組織及び種々の性質が研究せられ、其結果は“ A Reason on Faraday's Steel and Alloys " と題して Phil. Trans. Royal Soc. London, Series A, Vol. 230(1931), p.221~292 に発表せられた。

此の微小ナイフは写真第1図に示すが如き箱に装入せられ、長さ4㎝位の極めて小さいものである。第2図及び第3図は、其の開いた所の両面を示す。一面には Faraday's Steel と記し、他面には1819~1824と記してある。Hadfield は少量の Faraday の鋼試料より20個の微小ナイフを作り、之を世界各国の名士、学者、学士院、博物館等に寄贈し、當研究所にも其一を寄贈せられたのである。 …”

100年以上も前の材料から作り出したナイフ!眠っていた材料からナイフを作ろうというその発想にただただ

驚くばかりです。

※明日はこの続きを紹介します。

10月25日(金)

10月もそろそろ終わりに近づいてきました。仙台はこのところ雨模様が続いています。

10月もそろそろ終わりに近づいてきました。仙台はこのところ雨模様が続いています。

日差しがなく建物内が暗いため、本多記念館階段には昼間から明かりが灯されています。

昨日時間を見つけてその様子を撮影してみました。左はその写真にロゴなどを入れて壁紙にしたものです。ご使用になりたい方は下記URLからダウンロードをどうぞ!

>>>百周年ロゴ入り 本多記念館壁紙(1024×768)

10月24日(木)

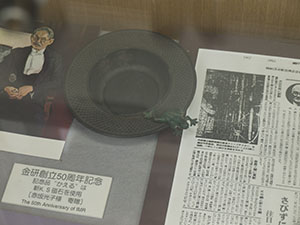

金研の研究成果や技術が、身近なところで手に取ることが出来たことをお伝えしましたが、実は、資料展示室に『KS磁石鋼応用工芸品』が展示してあります。

金研の研究成果や技術が、身近なところで手に取ることが出来たことをお伝えしましたが、実は、資料展示室に『KS磁石鋼応用工芸品』が展示してあります。

左の写真の“灰皿と蛙”がそれなのですが、下に添えられているプレートを見るとわかるように、金研創立50周年記念の記念品でした。かつての所員が寄贈したもののようです。

この展示物は、資料展示室で何度も見ていたものでしたが、意外なところから仙台の工芸品として制作されていたという“いきさつ”がわかりました。こういう形でも金研は社会に貢献していたのですね。

10月23日(水)

このところ低温研究室について紹介していましたが、本日は、研究の視点ではなく、“仙台のお土産”と金研のかかわりを紹介したいと思います。

このところ低温研究室について紹介していましたが、本日は、研究の視点ではなく、“仙台のお土産”と金研のかかわりを紹介したいと思います。

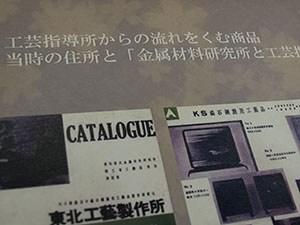

この写真は、所内のとある研究室の秘書の方が偶然見つけたPDFファイルです。その方は仙台の伝統工芸“玉虫塗”について調べていたそうなのですが、その説明の中に『金属材料研究所』の文字がある!ということで、事務局に知らせて下さいました。そしてもっと驚くのは、玉虫塗の紹介パンフレットのはじまりに『KS磁石鋼応用工芸品』の文字が見て取れることです。

KS磁石鋼などの研究成果や金研の技術は、実は仙台のお土産として広く知られていたようです。

10月22日(火)

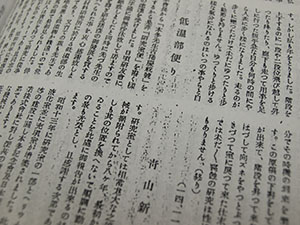

本日も引き続き低温研究室について紹介します。写真、図面に続いて紹介するのは、この建物の建設に深くかかわった青山新一教授の寄稿文です。

本日も引き続き低温研究室について紹介します。写真、図面に続いて紹介するのは、この建物の建設に深くかかわった青山新一教授の寄稿文です。

青山教授は、昭和14年(1939年)の研友誌p.62の『低温部便り』で次のように記しています。

“…独立した一の建物を零下五〇度・零下三〇度、零下一〇度または零度と云ふ具合に地球上で得られる温度を任意に併も一ヶ月でも六ヶ月でも随意一定温度で得たいと云ふのが私の多年の念願であった。…幸多年の望みが叶ひさうになつて来ました。多分、昭和十五年度には完成する事と思ひます。…”

青山教授は、1925年(大正14年)からヨーロッパへ留学し、オランダ・ライデン大学で低温科学を学びました。帰国後、1929年(昭和4年)低温研究室を立ち上げ、以後低温研究に必要な機器の整備や施設の充実に努めました。この文章からは、そうして少しずつ環境を整えてきた青山教授が、ようやく低温研究室が完成を迎えようとしていることを心から喜んでいる様子がうかがえます。

10月21日(月)

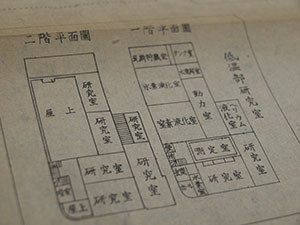

さて、先週紹介した低温研究室。その平面図が事務局に残っています。

さて、先週紹介した低温研究室。その平面図が事務局に残っています。

写真の平面図は、昭和18年(1943年)7月発行の東北帝國大学 金属材料研究所年報に閉じこまれているものです。

図面を見てみると、一階には動力室を囲むように、水電解室、水素液化室、窒素液化室そしてヘリウム液化室が配置されているのが見て取れます。

さらに、上記各室に配置された装置について、金研五十周年記念誌p.22には次のような記述があります。

“(Ⅰ)空気液化装置(仏国クロード会社製)1時間20リットルの液体窒素、7リットルの液体酸素あるいは20リットルの液体空気を製造する能力がある。

(Ⅱ)水素液化装置(独国ハイランド会社製)毎時10リットルの液体水素を製造する能力がある。

(Ⅲ)水電解装置(瑞西シュッケルト会社製)毎時3.3立方メートルの水素ガスを製造するもの。

(Ⅳ)酸素圧縮機(瑞西ブルグハート会社製)1時間40立方メートルの酸素を150気圧に圧縮できる。

(Ⅴ)水素圧縮機(瑞西ブルグハート会社製)1時間10立方メートルの水素を150気圧に圧縮できる。

(Ⅵ)ヘリウムガス圧縮機(独国ドルモンド会社製)1時間50立方メートルのヘリウムを100気圧に圧縮できる。

…上記の空気液化装置は窒素と酸素の分離塔を具備するため液体窒素を造ると同時に1時間40立方メートルの酸素ガスを製造することができこれを高圧ボンベにつめて工業用および医療用に広く供給するようになった。…”

ここで注目すべきは、酸素ガスを高圧ボンベにつめて工業用や医療用に供給するようになった、という部分です。これらの装置が、本所の研究のためばかりでなく、社会にも貢献していた様子がうかがえますね。

10月18日(金)

百周年ウェブサイトの写真のコーナーに、昨日紹介した3枚の写真を掲載しました。

百周年ウェブサイトの写真のコーナーに、昨日紹介した3枚の写真を掲載しました。

さて、その中の低温研究室ですが、以前に紹介した(2013年9月5日ブログ記事)建物と違う部分があります。

よく見比べてみて下さい。

よく見比べてみて下さい。

そうです、3階部分が増築されています。

建物内部の使用状況などについては、また後日あらためてご紹介します。

10月17日(木)

一般公開が終わり百周年事務局も通常の業務に戻っています。

一般公開が終わり百周年事務局も通常の業務に戻っています。

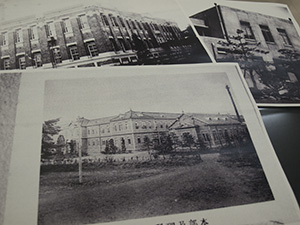

さて、本日は出版に関する打ち合わせを行いました。掲載予定のトピックスについてどういった目線で書くのかなど、詳細を話し合いました。打ち合わせでは、左の3つの建物のエピソードが登場。手前から『本部及び理科大学』、その奥『金属材料研究所 旧一号館』、奥右側『低温研究棟(旧二号館)』です。(東北大学史料館データベース 申請済み)

どの建物も今は写真でしか見られないのが残念ですね。

10月16日(水)

2年に一度の一般公開が終わり、研究所はいつもの静けさを取り戻しています。

2年に一度の一般公開が終わり、研究所はいつもの静けさを取り戻しています。

ところで、当日のにぎわいの様子が仙台市環境局のブログで紹介されています。 (写真は キャプチャ画像)

◎仙台市環境Webサイトたまきさん ≫こちらをクリック!

10月13日(土)

本日、きんけん一般公開開催2日目です。秋晴れの良い天気に恵まれたおかげで、たくさんの方々に来ていただきました。

本日、きんけん一般公開開催2日目です。秋晴れの良い天気に恵まれたおかげで、たくさんの方々に来ていただきました。

中でも、本多記念室、資料展示室はこれまでにない来場者数を数えることができました。

中でも、本多記念室、資料展示室はこれまでにない来場者数を数えることができました。

ご覧いただけますように小さいお子さんからご年配の方まで、幅広い年齢層の方々が見学下さいました。

2年に一度の一般公開だけでなく、いつでも見学できますので、これからも身近な研究所として足を運んでいただければと思います。

※追記

本多記念室、資料展示室は、平日9:00~16:30 見学ができます

問合せ先:総務課総務係

TEL: 022-215-2181 FAX: 022-215-2184

E-mail:imr-som@imr.tohoku.ac.jp

10月12日(土)

いよいよ片平まつり きんけん一般公開2013が始まりました。

いよいよ片平まつり きんけん一般公開2013が始まりました。

あいにくの空模様で時折傘が必要でしたが、それでも1000人を超える来場者がありました。

写真は本日の1号館の様子です。目玉である超伝導ジェットコースターのデモンストレーションをはじめ、光を使って音を伝えるブースなど、どれも日常にはない不思議な現象ばかりです。そんな現象を直に見ることができる数少ない機会ですので、是非足をお運びください。明日も10時から開催します!

10月10日(木)

2日前となれば一般公開へブースを出す研究室は、どこも準備に余念がないと思います。百周年室も本日は掲示物をラミネートするなど、最終段階に入ってきました。

2日前となれば一般公開へブースを出す研究室は、どこも準備に余念がないと思います。百周年室も本日は掲示物をラミネートするなど、最終段階に入ってきました。

配布物はすでに部数を準備し終えていますし、あとは当日流す映像や音源のチェックのみとなりました。

さて、そんな中、先日本多会館を案内して下さった本部の方が本多記念室、資料室を見学にいらっしゃいました。それぞれの部屋をご案内し、最後は1号館の旧本館壁面を見ていただきました。

その時、ふと、本多会館と本多記念館を連動させての見学コース(例えば、本多先生の通勤コースを歩いてみよう!など)を設置しては?などと勝手なことを想像してしまいました。(事務局の願望かも知れません??)

10月9日(水)

開催まであと3日に迫った

開催まであと3日に迫った

きんけん一般公開2013。

百周年事務局も色々と準備中です。

これはスタッフ用 Tシャツ。本日手元に届きました。

きんけんスタッフは 、このTシャツが目印となります。(名札も下げる予定です)

会場内でお困りの際は、このTシャツのスタッフに声をかけてくださいね!

10月8日(火)

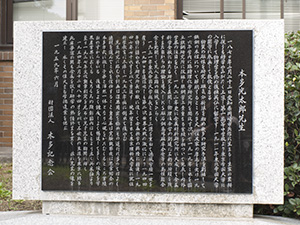

本日は、本多記念館前の碑文の写真です。

本日は、本多記念館前の碑文の写真です。

この碑文、実は8月からブルーシートがかけられていました。というのも、もともと1959年に作られたものなのですが、経年劣化のためか、前面の黒い石版の部分がはがれ落ち、割れてしまったのです。それからずっとブルーシートで覆われていましたが、つい先日ようやく復元されました。

この碑文のいきさつなどについては、また後日紹介することとします。

10月4日(金)

今事務局で準備している本多記念館簡易パンフレットは、見学についてと一般公開当日の展示についての内容で作成中です。

今事務局で準備している本多記念館簡易パンフレットは、見学についてと一般公開当日の展示についての内容で作成中です。

しかし、一般公開は2年に一度の開催のため、今後備え付けておくためには、そのままの内容では使えません。そこで、通常のパンフレットとしての内容について掲載するものを色々と考えています。その候補の一つ、本多記念室入り口扉の銘板です。実は最近、展示物を再調査していたとき、この銘板についての説明を発見しました。以下にその説明を記します。

“本多記念室が現在の形に整備されたのは1960年代のことで、金研創立50周年の記念事業の一つとして実施されました。扉の銘板は附属図書館事務部の方の書によるものです。”(本多記念室展示物:『KS磁石鋼と本多記念室』広報No.161 東北大学広報委員会 平成6年5月31日出版 より)

本多記念室の扉を見るたびに、いったい誰が書いたものだろう?とずっと気になっていましたが、この記述に出会い謎が解けました。 いきさつを知ってから見るとやはり感じ方が違いますね。

[写真:2012年10月29日ブログ記事写真を再掲]

10月3日(木)

昨日はうっかりブログ掲載を忘れてしまいました。本日はその文章を掲載します。

昨日はうっかりブログ掲載を忘れてしまいました。本日はその文章を掲載します。

いよいよ来週末となったきんけん一般公開。百周年事務局は本多記念館前でパネル展示をする予定です。

もちろん本多記念室、資料展示室の公開も行います。その準備として、本多記念館の簡易パンフレットを作成しました。実は本多記念室、資料展示室は随時見学を受け付けていますが、現在そうした情報は金研のホームページを見ないとわかりません。案内パンフレットというものが存在していませんでしたので、この機会に作成してみました。身近な研究所として足を運んでいただけるよう、これからも工夫してまいります。

◆本多記念室・資料展示室見学のご案内 は コチラ (金研HP 一般向け)

10月1日(火)

本日から10月です。10月といえば…ちょうど1年前、このブログが始まったのが10月でした。

本日から10月です。10月といえば…ちょうど1年前、このブログが始まったのが10月でした。

事務局の日々の活動を綴っていくということで始まったわけですが、振り返ってみると、初めのころはとにかく保管されているものを把握することが先決でしたので、古い写真などばかり紹介していました。そのうち、これをご覧くださっている河北新報の記者の方から、新しいものも織り交ぜて紹介したら?とのご提案をきっかけに、今日掲載したような“今の金研”がわかる写真も取り入れるようになりました。

これから先もコツコツと本多博士のエピソードや写真などの保管物、そして今の金研の様子をお伝えし続けて行こうと考えています。

[本日の写真:駐輪場に咲いていた向日葵。だいぶ頭が重そうだったので、下からのアングルで撮ってみました。さわやかな秋晴れの空も入って向日葵の黄色が引き立ちます。]