2013年 7月

7月31日(水)

本日は、先日紹介した共融会茶道部主催の“七夕茶会”の様子をお伝えします。

本日は、先日紹介した共融会茶道部主催の“七夕茶会”の様子をお伝えします。

お茶を頂くお部屋の前には受付が用意され、季節のお花が活けられていました。撮影のため近づくと、とても良い香りが。下の方の白いお花“コクチナシ”からの香りとのこと。色合いも美しく、夏らしい組合せですね。

さて、お茶会の様子を。

さて、お茶会の様子を。

七夕茶会らしく、奥には七夕飾りが見えますね。掛軸とお花もお茶会用に準備されたものです。

ごあいさつの後、桃を象ったお菓子と冷たいお茶がふるまわれ、参加された皆さんは優雅なお茶会を堪能されたようでした。

7月30日(火)

仙台は本日も、空には低く垂れこめた雲ばかり。雲が途切れる気配はありません。7月の始まりのころの暑さが嘘のような雨の日が続いています。

仙台は本日も、空には低く垂れこめた雲ばかり。雲が途切れる気配はありません。7月の始まりのころの暑さが嘘のような雨の日が続いています。

そんな仙台にも確実に夏は訪れているのでしょう。金研の敷地内でその痕跡を発見。写真は、低温センター前の植え込みで見つけたセミの抜け殻。夏の虫たちが活動している証拠です。今年もいつものセミの大合唱を聞きたいものです。

7月29日(月)

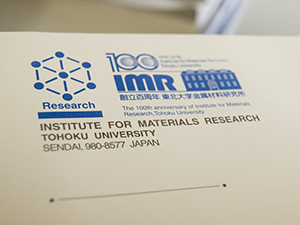

先週の月曜日(22日)の記事にて、金研封筒に百周年ロゴが配置されたとお伝えしましたが、本日はそれに続く『金研レターヘッド』です。

先週の月曜日(22日)の記事にて、金研封筒に百周年ロゴが配置されたとお伝えしましたが、本日はそれに続く『金研レターヘッド』です。

こちらは、所内限定でダウンロードの上、ご使用ください。おそらく近日中に、金研HP>所内の方へ>金研事務手続き内へアップされることと思います。また、所内の方に限りますが、百周年事務局までご一報下されば、ファイルをお送り致します。是非ご活用下さい!!

◆百周年記念事業事務局 E-mail: kinken100@imr.tohoku.ac.jp

7月25日(木)

大正11年(1922年)に第一回開催以来、83回の歴史を誇る金研の講習会。『金属の研究』(1924~37年)より前の資料を見ることが出来ないか?

と、東北大学史料館の所蔵資料“特定歴史公文書目録”を検索してみたところ、『講習講演会関係/明治45年~昭和7年』の綴りの中に、第2回開催を指すと思われる大正12年(1923年)の“金属材料研究所講習会開催の件”という資料が綴られていることが判明。早速史料館へ問い合わせて閲覧を申し込みました。

大正11年(1922年)に第一回開催以来、83回の歴史を誇る金研の講習会。『金属の研究』(1924~37年)より前の資料を見ることが出来ないか?

と、東北大学史料館の所蔵資料“特定歴史公文書目録”を検索してみたところ、『講習講演会関係/明治45年~昭和7年』の綴りの中に、第2回開催を指すと思われる大正12年(1923年)の“金属材料研究所講習会開催の件”という資料が綴られていることが判明。早速史料館へ問い合わせて閲覧を申し込みました。

閲覧室で渡された綴りを拝見すると、そこには金研ばかりでなく当時の東北大学の各研究所が開催した講演、講習会関係文書がぎっしりと綴られていました。さて肝心の“金属材料研究所講習会開催の件”は、どこに?ゆっくりと頁をめくっていくと、まだ下書きの段階の文部大臣への申請書(案)が。そして次に現れたのが、写真の『金属材料研究所講習会案内』です。写真はその一部分ですが、横三つ折りの紙をそっと広げてみると、そこには案内の詳細が記されていました。以下にその一部を抜粋します。

********

○曾期 七月二十三日ー八月四日 日曜を除キ十二日間

○聴講者定員 二百五十名

○聴講並實習者定員 五十名

○講師及講義題目(一回ハ一時間半トス)

自 七月二十三日 至七月二十八日

※中略

○實習項目

(一回 午前九時-十二時 二回 午後一時-四時 一組五人トシ各組六回)

自 七月三十日 至 八月四日

一、温度測定、顕微鏡實習、焼入實習、硬度測定

一、自己製造物(小物に限る)研究

(以下省略)

********

これをよく見ると、講義は7/23~28、実習は7/30~8/4となっており、大きく二つに分けられていたことが分かりました。講義には、本多博士をはじめ、村上博士や岩瀬博士などがあたられ、期間中それぞれ講義題目(1回は1時間半)を4,5回こなされていたようです。さらにその後の実習日程では一組5人となり、各組6回行われたとありますから、2週間という長期間、 既に記したように“所員(教授、助教授)全員で指導する”のは相当な労力であったと想像します。

“金属ノ改善ヲ計ル目的ノ下”(『金属材料研究所講習会開催の件』より抜粋)開催された金研の講習会は、その後評判を呼び毎年恒例の講習会へと発展していったのでした。

◆参考URL 東北大学史料館 所蔵資料 特定歴史公文書目録のページへ

7月24日(水)

昨日紹介した昔の夏期講習会集合写真、ごらんいただけましたでしょうか?

昨日紹介した昔の夏期講習会集合写真、ごらんいただけましたでしょうか?

第1回、4回、5回、6回の写真が夏期講習サイト内に掲載されていますが、本日は残念ながら写真がない「第三回金属材料研究所講習会」の記述について紹介します。

第三回の記述は昨年何度も紹介した『金属の研究』の第一巻第六号(1924年 大正13年)にありました。開催は7月21日より2週間、申し込みは7月10日までとなっていました。そしてさらに、実習は所員(教授、助教授)全員で指導すると。研究所をあげて講習会に取り組んでいた姿が目に浮かびますね。

7月23日(火)

明日から金研夏期講習会が開催されます。

明日から金研夏期講習会が開催されます。

今回で83回目を迎える夏期講習会。春秋2回の講演会と並んでこちらも長い歴史と伝統があります。

講習会ということは、もちろん実習の時間もあります。この写真は夏期講習会の案内サイト。今回の講習会プログラムはもとより、アーカイブページでは、過去5回ほどの講義・実習風景や昔の集合写真など(第1回、4回、5回、6回)もご覧いただけます。

◆第83回 金研夏期講習会 案内サイトは コチラ

7月22日(月)

いよいよ金研百周年ロゴが配置された封筒が使用開始となりました。

いよいよ金研百周年ロゴが配置された封筒が使用開始となりました。

写真は英語バージョン。このバージョンは

主に外国宛に使用されるので、お目にかかる機会が少ないかもしれませんね。

少しでも周知をはかるべく、まずは普段の業務で使用する封筒からということで、金研百周年ロゴ入り版が出来上がりました!! どうぞよろしくお願いします!

7月19日(金)

昨日の雨はどこへやら、本日はカラリとした晴天。

屋内開催となってしまった昨日の恒例行事ですが、金研教職員そして学生の皆さんも存分に楽しめたようです。これも院生会の皆さんの素晴らしいマネージメント力によるものですね。ありがとうございました。

昨日の雨はどこへやら、本日はカラリとした晴天。

屋内開催となってしまった昨日の恒例行事ですが、金研教職員そして学生の皆さんも存分に楽しめたようです。これも院生会の皆さんの素晴らしいマネージメント力によるものですね。ありがとうございました。

さて、本日紹介するのは共融会茶道部主催の“七夕茶会”です。先日の金研食堂記事でも茶道部の活動について触れましたが、こうした茶会もまた、金研の恒例行事の一つです。写真は、7月末に開催予定の七夕茶会のポスター。色とりどりの短冊で飾られた笹の葉を見上げながらお茶を味わうパンダ、何とも可愛らしいですね。

7月18日(木)

本日、雨天にて、残念ながら外での開催はできませんが、 院生会主催恒例行事開催です。

本日、雨天にて、残念ながら外での開催はできませんが、 院生会主催恒例行事開催です。

乾杯の音頭は、新家所長。

乾杯の音頭は、新家所長。

多彩な出し物が予定されていますから、楽しみですね。

この機会に親睦を深め、金研百周年へ向けて一丸となって進んでいきましょう!

7月17日(水)

先週本学You Tubeチャンネルへ掲載された増本先生インタビュー、ご覧いただけましたでしょうか?

先週本学You Tubeチャンネルへ掲載された増本先生インタビュー、ご覧いただけましたでしょうか?

現在事務局では百周年ウェブサイトへの掲載作業を進めています。

写真は、そのインタビューページイメージ。新家所長、平林先生、に続く第三弾コンテンツとして、近日公開予定です。

7月16日(火)

本日掲載したのは、本多記念館3階の百周年事務局居室から中庭駐車場を撮影した写真です。車が数台写っている、いつも通りの金研駐車場ですが…、

本日掲載したのは、本多記念館3階の百周年事務局居室から中庭駐車場を撮影した写真です。車が数台写っている、いつも通りの金研駐車場ですが…、

赤、白、青の提灯が外灯からつるされているのが見て取れるかと思います。

金研の行事と云えば、共融会の春のお花見が真っ先に思い浮かびますが、この提灯が下がると院生会主催の行事がパッと思い出されることと思います。その行事の始まりははっきりとは掴めていませんが、少なくとも平成9年発行の研友誌(第55号)には、『共融会だより』の最後に次のように記されています。

“…この他、金研の行事としましては、院生会が主力になってやってくれる夏のビアパーティと12月の駅伝大会があります。…”

だいぶ前から、院生会主催の駅伝大会は開催されていませんが、しかし、こうした行事を通して教員や職員ばかりでなく学生の皆さんも、金研の一員として親睦を深め合っていたことが分かる記述でした。まさに“to melt together”ですね!

7月12日(金)

◆◆お知らせ◆◆

◆◆お知らせ◆◆

先月取材および撮影を行った、百周年インタビューコンテンツ第三弾となる、

増本健名誉教授メッセージ

「百周年に向けて」

が、本学You Tubeチャンネルへ掲載されました。どうぞご覧ください!また、

後日百周年ウェブサイトにも公開予定ですので、お楽しみに。

7月11日(木)

引き続き、“雑誌会と研究相談会”について研友第32号(1974年)の、斎藤英夫先生の寄稿より紹介を続けます。

引き続き、“雑誌会と研究相談会”について研友第32号(1974年)の、斎藤英夫先生の寄稿より紹介を続けます。

“雑誌会と研究相談会”は、金研急速に拡張された結果、研究が細分化され専門性が出てきたことから、ほとんど開かれなくなっていったことが記されているのですが、しかし、その流れをくむ行事が今でも脈々と続けられていることが次のように記されています。

“研究相談会に替わるものとしては春秋2回の所内講演会が昭和27年から始まりました。この会は最初は対外的意味の方が大きかったのですが、現在では殆ど所内に対する各研究室の紹介、自己の研究発表の形に変っております。”

少しずつ形を変えながら、伝統は今でも息づいているのですね。

7月10日(水)

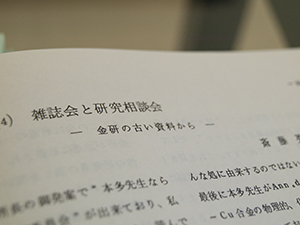

さて、早速『雑誌会と研究相談会 ‐金研の古い資料から‐』 (研友第32号(1974年)P.85、斎藤英夫先生の寄稿)より、雑誌会と研究会について紹介することとします。

さて、早速『雑誌会と研究相談会 ‐金研の古い資料から‐』 (研友第32号(1974年)P.85、斎藤英夫先生の寄稿)より、雑誌会と研究会について紹介することとします。

◆雑誌会

雑誌会の第一回は大正10年5月16日に開かれ、本多先生、加瀬勉先生、山田光雄先生の御三方が講演しておられます。…雑誌会のトップバッターは加瀬先生で、Rev. de Met. から“Alの鋳塊の機械的性質に及ぼすFeの影響”とChem. Met. Eng(今のChem. Engの前身)からの“モネルメタル”の2つの論文を紹介され、山田先生は“高周波電気炉について”の話しをしておられます。…以来毎週火曜日定期的に開かれたのですが、記録は、昭和18年3月17日で切れております。

◆研究相談会

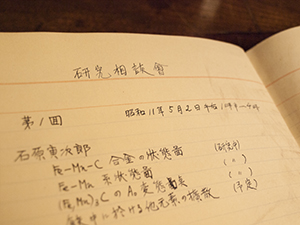

研究相談会のことは戦後の方々は御存知ないでしょうが、各自の研究内容、予定、進捗状況、あるいは終了した研究を全所に紹介するもので、その第一回は昭和11年5月2日の石原寅次郎先生と石丸三郎先生のお話から始まっております。大体月一回定期的に開かれましたが、著名な研究者や技術者が来所された時とか、本多先生在職満25年記念会の際などには19、29などとして臨時に開かれたこともあります。臨時のは今の共通雑誌会に当るものでしょう。研究相談会の記録も昭和18年3月3日を最後に途絶えておりますが、僅か7年の記録ながら、当時の各研究室の研究の動向が明確に浮きぼりにされ、大変興味深く、且つ重要なものと云えます。

斎藤英夫先生の記述によって『雑誌会と研究相談会』がどのように行われていたかが良く分かりました。本日掲載した写真は、その研究相談会が記録されている冊子体(本多記念室内保管)です。まさに斎藤英夫先生が紹介している石原寅次郎先生の名前が見て取れますね。

7月9日(火)

このところ、日本各地の猛暑のニュースがよく流れていますが、ここ仙台も相当な暑さに見舞われています。先日撮影した紫陽花もその色鮮やかさを何とか保ちつつもだいぶしおれておりました。

このところ、日本各地の猛暑のニュースがよく流れていますが、ここ仙台も相当な暑さに見舞われています。先日撮影した紫陽花もその色鮮やかさを何とか保ちつつもだいぶしおれておりました。

さて、本日掲載した写真は、研友第32号(1974年)P.85、斎藤英夫先生の寄稿タイトル『雑誌会と研究相談会 ‐金研の古い資料から‐』 です。この寄稿文冒頭をまず紹介しましょう。

“金研には渡辺所長の御発案で“本多先生ならびに本所の資料保存委員会”が出来ており、私がその御世話を仰せつかっております。読んで名の通りの委員会ですが、目的とする資料は戦後の散逸が甚だしく、到底委員会の力だけでは間に合いません。それで教授会の席上で所内の皆さんの御協力をお願いしました処、早速鈴木謙爾先生から“こんなものがありました”と金研の雑誌会と研究相談会との古い記録をお届け頂きました。真に貴重な資料で、何れ金研の歴史、或いは人脈記などを書かれる時には大いに参考になるものです。”

この記述は、先日まで調べていた金研食堂の資料を探しているときに見つけたものです。実はこの「雑誌会と研究相談会

」、今でも脈々と受け継がれていることがわかりました。今週は、これをテーマに調査を進めてみたいと思います。

7月5日(金)

昭和42年からお目見えした金研食堂。その歴史を調べてみました。

昭和42年からお目見えした金研食堂。その歴史を調べてみました。

研友誌の一般寄稿を中心に調べてみましたが、思い出の記述を見つけることは難しく、次に書いてあると思われる頁としては…『共融会だより』。そもそも金研食堂は食堂だけではなく集会室としても利用可能だった、ということであれば、共融会での利用が記されているかもしれない、と。頁をめくってみると…ありました!研友誌第33号(1975年刊行)の『共融会だより』には、“今後、職員集会所として会員相互の交流、親睦の場として有効に利用される”と記されています。そして2年後の研友誌第35号『共融会だより』では、改築が行われた旨の報告があり、新たに茶室が設けられたと記されていました。

ちなみに、今も共融会の中には茶道部があり、春のお花見でのお茶会をはじめ、季節ごとにお茶会を催しています。

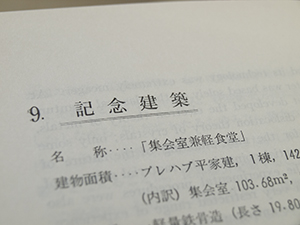

7月4日(木)

かつて金研の敷地内に存在した食堂について、研友誌を中心に食堂利用の思い出の記述を調査していましたが、左に掲載したページは、研友誌ではなく五十周年記念事業報告書の中に綴じ込まれていました。食堂は正式には『集会室兼軽食堂』といったようですね。竣工は昭和42年4月20日。金研五十周年の記念建築物だったのですね。

かつて金研の敷地内に存在した食堂について、研友誌を中心に食堂利用の思い出の記述を調査していましたが、左に掲載したページは、研友誌ではなく五十周年記念事業報告書の中に綴じ込まれていました。食堂は正式には『集会室兼軽食堂』といったようですね。竣工は昭和42年4月20日。金研五十周年の記念建築物だったのですね。

7月3日(水)

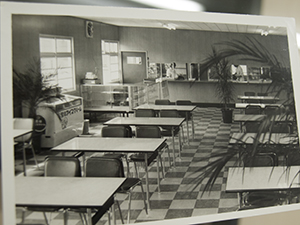

昨日思いがけず発見した”金研食堂”写真。外観ばかりでなく、内部の写真も保管されています。

昨日思いがけず発見した”金研食堂”写真。外観ばかりでなく、内部の写真も保管されています。

4人掛けテーブル席が配置されていますね。奥には厨房も見えます。

さらに、厨房内部を映した一枚がこちら。

白黒ではありますが、とても鮮明に写っています。

さらに、厨房内部を映した一枚がこちら。

白黒ではありますが、とても鮮明に写っています。

どんなメニューがあったのか、など興味は尽きません。

本日色々と文献を読んでみましたが、なかなか記述に出会えません。食堂のことを知るには、もう少し時間がかかりそうですね。

さて、事務局からちょっとしたお知らせを。

さて、事務局からちょっとしたお知らせを。

先日、所内の紫陽花を撮影し掲載しましたが、ブログで公開していない写真の中から1枚壁紙を試作してみました。百周年ロゴを配置し、文言も入れてあります。(事務局PCデスクトップに早速使用しています!)

◎ご使用になりたい方はコチラからダウンロードをどうぞ >>>百周年ロゴ入り 紫陽花壁紙(1024×768)

7月2日(火)

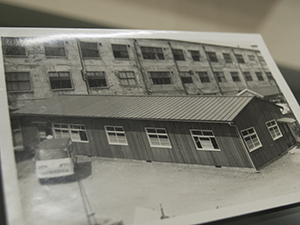

6月下旬は、6月20日に行われた技術棟Ⅰの公開をきっかけに、古い構内図を紹介していました。できれば図ばかりでなく、建物の写真が紹介できないかと、保管されているアルバムを調査していたところ、左の写真が。コメント欄には“金研食堂作る”と記されていました!技術棟ではなく、食堂なのですね?意外な建物の写真を発見。今週は、食堂についても調査を進めてみたいと思います。

6月下旬は、6月20日に行われた技術棟Ⅰの公開をきっかけに、古い構内図を紹介していました。できれば図ばかりでなく、建物の写真が紹介できないかと、保管されているアルバムを調査していたところ、左の写真が。コメント欄には“金研食堂作る”と記されていました!技術棟ではなく、食堂なのですね?意外な建物の写真を発見。今週は、食堂についても調査を進めてみたいと思います。

7月1日(月)

6月は事務局多忙のため、ブログの締めくくりが出来ませんでしたが、本日より記事掲載を再開します。

6月は事務局多忙のため、ブログの締めくくりが出来ませんでしたが、本日より記事掲載を再開します。

左の写真は、強磁場センター前に咲く紫陽花です。

センターの建物のすぐそばに咲いているのではなく、センター前の歩道を歩くと目の高さに間近に見える紫陽花です。 紫陽花は日向は苦手なのかもしれませんが、陽に当たるとより一層色合いが美しく感じられますね。