2013年 11月

11月29日(金)

11月最後の掲載となりました。各地で初雪が降ったというニュースがきかれます。暦も小雪から大雪へと移りつつありますね。

11月最後の掲載となりました。各地で初雪が降ったというニュースがきかれます。暦も小雪から大雪へと移りつつありますね。

さて、季節は確実に冬へと向かっているわけですが、百周年のカウントダウンも8月に1000日を切り、来週には900日前を迎えます。本日は写真の通り「百周年まであと903日」。なかなか見える形での紹介には至りませんが、事務局では百周年に向けて確実に準備を進めています。今後は、そうした事業の進捗状況に関する記事も増えてくるかと思いますので、そちらも楽しみに読んでいただければと思います。

11月28日(木)

本多博士在職25年記念論文集の最後の部分には、本多博士の著作目録が掲載されていますが、論文リストに目を通してみると、(with T. Terada)と、共に発表した寺田寅彦の名前をいくつか見つけることが出来ます。

本多博士在職25年記念論文集の最後の部分には、本多博士の著作目録が掲載されていますが、論文リストに目を通してみると、(with T. Terada)と、共に発表した寺田寅彦の名前をいくつか見つけることが出来ます。

それらは、1906~8年にかけて発表されており、研究内容は熱海温泉の間欠泉などでした。本多博士といえば磁性の研究では?と素朴に疑問に思いましたが、以下の記述がその疑問を解決してくれました。

“…寺田寅彦全集には当時の日記が載っていて、田中館、長岡、本多などによって地球物理学、力学、磁気学などを勉強したことが克明に述べられてある。

それによると、本多、寺田は明治三十六年の七月八日に土佐の高知で海水の静振を実測したことを手始めに、三十七年には熱海の間欠温泉の原因を究明して共同研究を行い、また検潮機の副波動について共同研究を発表している。…”

(『本多光太郎傳』p.125)

そしてさらに、

“…この頃の本多光太郎の究学は明らかに二兎を追って走っている。その一兎は長岡教授の指導で博士論文をまとめた磁気磁性の研究であった。もう一つは田中館教授の道を踏む地球物理学方面の追及で、寺田、曾禰などは主として此の方の協力者であった。…”

(『本多光太郎傳 』p.127)

なるほど、そういうわけで間欠泉の論文があるのですね。また一つ本多博士のルーツを垣間見た気がします。

11月27日(水)

本多博士と寺田寅彦との関係については、ちょうど一年前の11月に取り上げました。

本多博士と寺田寅彦との関係については、ちょうど一年前の11月に取り上げました。

(2012年11月2日記事参照のこと)

ヨーロッパ留学の際に撮影された写真からもその親密さが伺えますが、本多博士在職25年記念論文集の

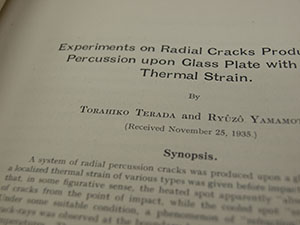

Received November 25, 1935

という日付が親密さを物語るとは、一体どういう意味なのでしょうか?

その記述は、平林眞名誉教授執筆の『本多光太郎が遺したものー在職25年記念事業と人脈』(金属vol.74(2004)No.7 p.44) にありました。以下に抜粋します。

“…この論文の受理日1935年11月25日は寺田の死去(1935.12.31)の一ケ月前であり、寺田が最期に目を通した論文と考えられ、2人の親密さが偲ばれる。”

寺田寅彦は、本多博士より5年おくれて東大に入って以来、本多講師(当時)の指導を受けたといいます。その最後と思われる論文が本多博士の記念論文集のひとつとして収められたことに深い感慨をおぼえます。

(掲載写真:本多博士在職25年記念論文集に収められている寺田寅彦の論文、最後のページ)

11月26日(火)

本日は、本多博士在職25年記念に刊行された論文集から紹介しましょう。

本日は、本多博士在職25年記念に刊行された論文集から紹介しましょう。

写真がその論文集の背表紙です。昨年10月のブログにも登場しました。

さて、この論文集の中に、寺田寅彦の論文も収められています。

これがその論文の冒頭です。写真が小さくて読み取るのが難しいですが、カッコの中に

これがその論文の冒頭です。写真が小さくて読み取るのが難しいですが、カッコの中に

Received November 25, 1935

と記されています。この日付が本多博士と寺田寅彦の親密さを物語るという記述に出会いました。明日はそれを紹介したいと思います。

11月25日(月)

今週、金研2号館講堂で第126回金属材料研究所講演会が行われます。

今週、金研2号館講堂で第126回金属材料研究所講演会が行われます。

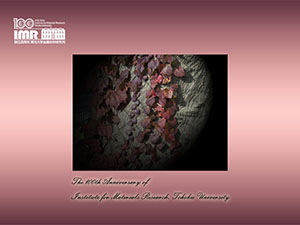

写真はその予稿集。秋季開催らしい表紙となっています。

詳しいご案内は、下記URLからご覧いただけます。

◎金属材料研究所 第126回所内講演会(金研ホームページ) 詳しくはコチラ

11月20日(水)

このところ仙台は晴れの日が続きました。

このところ仙台は晴れの日が続きました。

ブログトップページには既に掲載しましたが、金研構内の木々も紅葉が進んで、中にはほとんど葉が落ちてしまったものもあります。

左の写真は低温センター前の様子。背が高い木が多いので、全体を写すには遠くからになってしまいますが、色とりどりの葉が見て取れるかと思います。

撮影した写真の中に、樹の幹をつたう葉の色がとても綺麗な一枚がありました。

撮影した写真の中に、樹の幹をつたう葉の色がとても綺麗な一枚がありました。

“赤”とか“ピンク”とか一言では表せない複雑な色合い。白っぽい樹の幹に浮かび上がるような感じです。その写真を百周年ロゴ入りの壁紙にしてみました。

ご使用になりたい方は下記URLからダウンロードをどうぞ!

>>>百周年ロゴ入り 金研秋の壁紙(1024×768)

11月19日(火)

本多博士の揮毫について、いくつか紹介してきましたが、本多記念室や資料展示室に保管されているもののほかにもさまざまな揮毫が存在したことが分かっています。

本多博士の揮毫について、いくつか紹介してきましたが、本多記念室や資料展示室に保管されているもののほかにもさまざまな揮毫が存在したことが分かっています。

『本多光太郎先生の思い出』(p.118)には、揮毫について次のような記述があります。

“…揮毫といえば『百錬の鉄』『鐵心かWC心か』『角は破損の因となる。人間もまたしかり』といった、金属にちなんだ教訓的のもの、『勤而不捲』『接人柔接物剛』といったものがある…”

残念ながら上述の揮毫は『鐵心かWC心か』以外お目に係ることはできませんが、どの文言も本多博士らしいと言えますね。

また、研友第31号(1973年)には、大正十五(1926)年六月に松永陽之助氏が自身の記念に頂いた揮毫が掲載されています(本日の掲載写真)。『磨いて光る』と読み取れるその文言には、本多博士の自画像と『光太郎』の署名が添えられています。

11月18日(月)

先週の『鐵心かWC心か』に続いて、本日も本多先生の揮毫を紹介しましょう。

先週の『鐵心かWC心か』に続いて、本日も本多先生の揮毫を紹介しましょう。

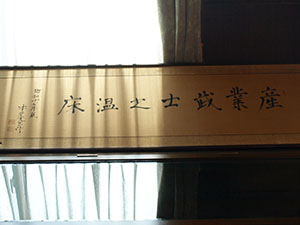

左の写真の揮毫は、本多記念室に展示してあります。

『産業武士之温床』 と書かれていますが、よく見ると…“武”の字に“ノ”がついています!一説によれば、この“ノ”は“たすきがけ”を意味するとか。「たすきがないと安定しないからね!と間違ってもユーモアを語っておられました」と、金研OBの菅井さんは金属vol.73(2003)p.48に記しています。

11月15日(金)

昨日掲載した『鐵心かWC心か』の掛け軸。早速その由来について紹介しましょう。この掛け軸をはじめ、金研の資料について調べ、資料展示室の整備に携わった菅井さん(金研OB)が、2003年の金属vol.73(p.48)で次のように記しています。

昨日掲載した『鐵心かWC心か』の掛け軸。早速その由来について紹介しましょう。この掛け軸をはじめ、金研の資料について調べ、資料展示室の整備に携わった菅井さん(金研OB)が、2003年の金属vol.73(p.48)で次のように記しています。

“…先生独特の造語を考えられました。その一つに『鐵心かWC心か』があります。人の話を聞く時は心やわらかく純鉄の如く、そして研究になれば意志を強くWC(タングステン・カーバイト)のようにやって欲しいとのこと。また、WC(トイレ)に入ると誰も冷静沈着になります。硬いばかりがよいのではないことを含めて先生は、「愛する鉄」の心を説いたのかもしれません。…”

WCはタングステンカーバイトを指すのですね。タングステンの元素記号はW。WはWolframで tungsten(:英)のドイツ語表記です。鉄やタングステンカーバイトの性質になぞらえて、揮毫する。本多博士だからこその書ですね。

11月14日(木)

皆さんご存知のとおり本多博士の揮毫の中で最も有名なのは、『今が大切』ですね。

皆さんご存知のとおり本多博士の揮毫の中で最も有名なのは、『今が大切』ですね。

本多記念館本多記念室、資料展示室には、上記のほかにも揮毫が展示されています。

その一つが写真の『鐵心かWC心か』。さて、どういう意味なのでしょう。WCとは、何を指すのでしょうか?その由来については、明日紹介したいと思います。

11月13日(水)

11 月は記事掲載がなかなか思うようにいきませんが、本日やっと更新です。

11 月は記事掲載がなかなか思うようにいきませんが、本日やっと更新です。

さて、事務局では 増本先生インタビューに続く、第4弾のコンテンツ製作に取り掛かっています。写真はその撮影の様子。インタビュー映像は、テーマをお話しいただくほか挿入するシーンの撮影なども行います。

オフィスでの撮影終了後、階下に降りるとインタビューさせていただいた先生の記事が掲示されていました。 直接お話を伺ってから記事を読むと、より一層理解が深まります。

オフィスでの撮影終了後、階下に降りるとインタビューさせていただいた先生の記事が掲示されていました。 直接お話を伺ってから記事を読むと、より一層理解が深まります。

編集を加え、大まかな形になりましたらあらためて紹介することとします。

11月8日(金)

このところ事務局は会議などが続き多忙でした。本日やっと今月2度目の記事掲載です。

このところ事務局は会議などが続き多忙でした。本日やっと今月2度目の記事掲載です。

さて、今日掲載した写真、遠くから撮ったものをトリミングしたのではありません。許可をいただいて植え込み内に立ち入らせてもらい撮影したものです。何枚か撮ったのですが、あいにく曇天でしたのでどれも空が暗く、再撮影となる見込み。さらに植え込みを回避しようとするとアングルが中々難しいことがわかりました。次回はもう少し研究して撮影しようと思います。

11月1日(金)

本日から11月。今年のカレンダーはあと2枚。だいぶ寂しくなってきました。

本日から11月。今年のカレンダーはあと2枚。だいぶ寂しくなってきました。

本日、出版に関する小さな打合せがありました。文章執筆にあたっての参考文献など、必要な材料をピックアップ。その一つにはやはりこのブログでも何度も紹介した『本多光太郎傳』。本多先生のひととなりだけでなく、金研の草創期を知るのに最適な一冊です。