2013年 9月

9月30日(月)

さて、本日は昨日13:30より金研講堂で行われた東北大学史料館50周年記念講演会に参加して感じたことを記します。

さて、本日は昨日13:30より金研講堂で行われた東北大学史料館50周年記念講演会に参加して感じたことを記します。

講演では大学史料のアーカイブの方法はもとより、気構え、目指す先などについて伺うことができ、漠然と進めがちだった作業を見直す良い機会となりました。 さらに、お話の中に何度も出てきたのですが、こうした作業に携わる人々をArchivistと呼ぶということを初めて知りました。皆さんはご存知でしたでしょうか?アーカイブする人という意味では自然な呼び名ですが、それが職業として確立されているということに驚き、また深くうなずきました。基調講演の後には、聴衆からの質問に基づいた活発なディスカッションが行われ、予定時間をすぎてもなお意見は取り交わされていました。

百周年事務局も、金研のアーカイブを担っているわけですが、史料の整理整頓のみならず、欲しい情報をすぐに提供できるような整備も行っていければと思います。

9月27日(金)

昨日まで紹介していた本多会館展示室に展示してあるゆかりの品々。是非米ヶ袋へ足を運んでじっくりご覧ください。

昨日まで紹介していた本多会館展示室に展示してあるゆかりの品々。是非米ヶ袋へ足を運んでじっくりご覧ください。

さて、本日は開催まであと2週間に迫った「片平まつり きんけん一般公開2013」の準備を進めていました。本多記念館を見た皆さんに是非挑戦してもらいたい!と思いながら、クイズを作っています。どんなクイズが出るかお楽しみに!!

9月26日(木)

連日紹介している本多博士ゆかり品々。

連日紹介している本多博士ゆかり品々。

本日はこちら。ナイフです。

どんな時に使っていたのでしょう。手紙を開けるときなどでしょうか?

それから、こちら。

それから、こちら。

墨汁のあとが残る筆です。

本多博士と言えば、もちろん

『 今が大切』

ですね。その他多数の揮毫が知られていますが、この筆でしたためられたのでしょうか。しみじみと見入ってしまう愛用品です。

9月25日(水)

本日も引き続き本多会館の展示物の紹介を。

本日も引き続き本多会館の展示物の紹介を。

展示室にはガラスケースが並べられており、そのケースの中に様々なゆかりの品が収められています。

こちらは本多博士が愛用した懐中時計。胸元やポケットに忍ばせていつも持ち歩いていたのでしょうね。

9月24日(火)

さて、先週見学してきた本多会館の展示物について、紹介したいと思います。

さて、先週見学してきた本多会館の展示物について、紹介したいと思います。

まずは何と言っても本多博士の胸像です。この胸像、脇に添えられている説明には次のように記されていました。

“昭和29年2月、本多先生のご逝去の直後に、門下生の集まりである研友会の主唱により財団法人を発足し、各種事業を行うことになった。昭和32年8月財団法人本多記念会が創立され、真っ先に取り上げられた事業が、先生の偉大なる学徳遺業を偲ぶため、昭和33年に出身校岡崎市矢作南小学校に、また昭和34年に仙台市金属材料研究所正面に胸像を建立した。像は日展審査委員長加藤顕清氏の作であり、鋳造は伊藤忠雄氏による。”

偉大な博士のまなざしは、真っ直ぐ前を見据えています。

9月20日(金)

本多博士にゆかりのある品々が展示されている場所といえば、もちろん本多記念館2階の記念室、資料室ですね。

本多博士にゆかりのある品々が展示されている場所といえば、もちろん本多記念館2階の記念室、資料室ですね。

しかし、さらにもう一つ展示室があるのです。

それは…

米ヶ袋の本多会館です。正確に言うと本多会館の裏にある展示室となります。この写真は展示室の外観。一見普通の住宅のように見えますね。

さて、この展示室。管理は本学が行っています。今日は事務局の調査見学のために、本学の担当の方が同行して、鍵を開けてくださいました。ありがとうございました。

さて、この展示室。管理は本学が行っています。今日は事務局の調査見学のために、本学の担当の方が同行して、鍵を開けてくださいました。ありがとうございました。

展示室に入ると、高い天井から幾つも丸いライトが下がっていました。左がその写真です。

展示ケースは8つに分かれており、それぞれテーマに沿って収められていました。展示品については後日あらためて紹介することとします。

9月19日(木)

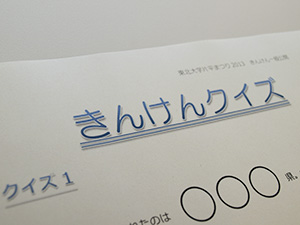

本日、とある調べものをしていたところ、金研の写真が掲載されている冊子体を見つけました。

本日、とある調べものをしていたところ、金研の写真が掲載されている冊子体を見つけました。

その冊子体とは…

仙台市の仙台観光協会が制作した仙台観光のパンフレットです。

写真中に見えるカラーの封筒に冊子体が入っていました。発行年月日が明記されていないので、いつ発行されたものか分からないのが残念ですが、このような観光案内冊子に金研の“20段圧延機”(掲載写真:白黒見開きページ)が紹介されていることに少々驚きました。古建築、史跡名勝のみならず、研究や産業にも力を入れていることをアピールしていたのでしょう。

9月18日(水)

今週は月曜日が休日だったので、あっという間に週末が来てしまいますね。しかも今月は2週続けて。

今週は月曜日が休日だったので、あっという間に週末が来てしまいますね。しかも今月は2週続けて。

来週9/26(木)が締め切りの

“「大学アーカイブズ」とこれからの大学”の基調講演。忘れないうちに申し込みました。基調講演は9/29(日)金研講堂で13:30~開催されます。この基調講演は東北大学史料館創立50周年を記念して開催されるもので、基調講演に先立ち、100年前にわが国初の女性大学生として東北帝国大学に入学した黒田チカら3人の女子学生に関する企画展が27日(金)より開催されます。こうした企画展を拝見し、是非参考にさせていただこうと思います。

◆参考 黒田チカについては、3月のブログでも紹介しています。

9月17日(火)

先週、映像作製のためにスキャン→プリント→切り抜き をした雪だるま。 大きすぎてうちわには貼れませんでした…。

先週、映像作製のためにスキャン→プリント→切り抜き をした雪だるま。 大きすぎてうちわには貼れませんでした…。

もちろん、映像の中で活躍するのですが、どうにか“うちわ”にも配置できないかと、試作第一号を作ってみました。10月を意識して背景はこっくりした色味にしてみました。秋にはうちわでパタパタ仰ぐことはないかもしれませんが、百周年事務局の催し物をアピールするグッズという役割は果たしてくれるかもしれません。

9月13日(金)

なぜ、うちわの上に雪だるまが?

なぜ、うちわの上に雪だるまが?

これは、一般公開(=片平まつり)映像作製のためにこの元写真を一度スキャンして雪だるまだけを切り抜いたもの。切り抜いた後は特に使用予定がないので、うちわの上においてみたのですが…。画像が大きすぎて貼れませんでした!!

この雪だるまは、1月のブログで紹介しています。

9月12日(木)

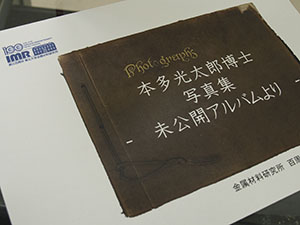

一般公開2013まであと一か月となりました。

一般公開2013まであと一か月となりました。

事務局では、パネルと映像を準備していますが、本日は映像を試作してみました。

写真の茶色いアルバムは、保管してある実物をスキャンし背景にしたものです。写真とどう組み合わせていくか、じっくり考えていきます。

9月11日(水)

このところ、1号館へよく足を運んでいます。神田先生の2号館由来書などを確認したり、壁面の様子をあらためて撮影するのが主な目的でした。

このところ、1号館へよく足を運んでいます。神田先生の2号館由来書などを確認したり、壁面の様子をあらためて撮影するのが主な目的でした。

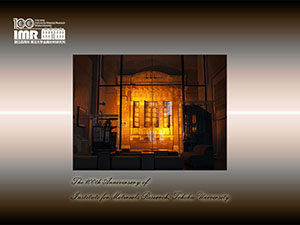

そんな中、昨日、1号館エントランスの照明を灯した写真について相談が。

早速日が落ちるのを待って撮影に臨みました。2011年の震災以来、本所では節電を心がけており、通常は暗くなっても照明はオフのままですが、昨日は撮影のために久しぶりに全照明を点けました。

撮影はまず外から。前面がガラスなので、天井の高さが際立ちます。あたりが暗くなるにつれ、1号館からはオレンジ色の光が。そして何度見ても美しいのは、一番奥のライトアップされた旧本館の壁面です。

そのライトアップされた旧本館壁面をあしらって壁紙を作ってみました。

左はそのサムネイル。ご使用になりたい方は下記URLからダウンロードをどうぞ!

そのライトアップされた旧本館壁面をあしらって壁紙を作ってみました。

左はそのサムネイル。ご使用になりたい方は下記URLからダウンロードをどうぞ!

>>>百周年ロゴ入り 1号館壁紙(1024×768)

9月10日(火)

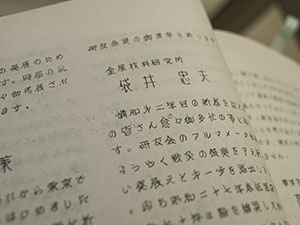

1号館ロビーに展示しているコリンズ式ヘリウム液化機。この導入について、青山先生の後に部門を引き継いだ袋井忠夫先生は、研友誌第11号(1953年 昭和28年)に次のように記しています。

1号館ロビーに展示しているコリンズ式ヘリウム液化機。この導入について、青山先生の後に部門を引き継いだ袋井忠夫先生は、研友誌第11号(1953年 昭和28年)に次のように記しています。

“…ようやく戦災の復興を終え新しい発展へと第一歩を踏出しました。即ち昭和二十七年春低温研究室が約七十坪三階を増築し又約千四百万円で英国よりヘリウム液化機を購入し同年十一月から本格的研究を開始し又二十七年度文部省科学機関研究費により40kw相当大型の電磁石を製作しこれを用いて前述のヘリウム温度から絶対温度で千分の一迄の温度を作り色々の物質殊にこれ迄研究の少ない金属合金の性質の研究を二十八年度からやろうとして居ります。…”

まさにこれから低温研究が本格化していくのだということが伝わってきますね。

金研の低温研究については、IMRニュースvol.67(2012年2月 )の金研物語に詳しく記されています。

9月9日(月)

片平まつりパネル準備の関連で紹介していた神田先生や低温研究室。本日は、さらに低温研究のために導入された装置を紹介しましょう。

片平まつりパネル準備の関連で紹介していた神田先生や低温研究室。本日は、さらに低温研究のために導入された装置を紹介しましょう。

写真は、金研50周年誌p.37に掲載されている“コリンズ式ヘリウム液化機”です。この装置は、昭和27年7月に極低温における物性を研究するためにアメリカから輸入されたものです。

現在も金研1号館エントランスに展示していますので、是非ご覧ください。

9月6日(金)

片平まつりパネル準備がひと段落着いたところで、百周年ロゴマーク活用事例を集めてみました。

片平まつりパネル準備がひと段落着いたところで、百周年ロゴマーク活用事例を集めてみました。

レターヘッド、名刺、各種封筒、うちわ…とこうして並べると百周年一色ですね。

所内限定ではありますが、高解像度の百周年ロゴマークをお使いになりたい方は是非事務局までご一報ください。

9月5日(木)

セピア色の低温研究室写真。 昭和62年5月のパネルなら、カラーで残してあるのでは?と、事務局内を探してみたところ、ありました!!

セピア色の低温研究室写真。 昭和62年5月のパネルなら、カラーで残してあるのでは?と、事務局内を探してみたところ、ありました!!

パネル化された写真ではないようですが、同じ角度から撮られたカラー版です。昭和5年に建築された低温研究室。カラーで見ると印象が違いますね。

9月4日(水)

さて、昨日紹介した神田英蔵先生。実は、とても身近なところでそのお名前を拝見することが出来ます。

さて、昨日紹介した神田英蔵先生。実は、とても身近なところでそのお名前を拝見することが出来ます。

その場所とは…

1号館ロビーの壁面です。1号館に入ると正面には旧本館の壁面が見えますが、その手前に置いてあるヘリウム液化機の脇にこの写真が掲げられています。そして、この写真の説明文の最後に神田先生のお名前を見つけることが出来ます。 写真では小さくて読めませんので、以下にその説明文を記しましょう。

『金属材料研究所2号館の由来

昭和の初めから低温における物理・化学の研究を企てていた所長本多光太郎と所員青山新一らは、昭和5年財団法人齋藤報恩会の寄附により、1号館の東側に2階建の低温研究室「2号館」を新築し、空気液化機や水素液化機など多くの施設を整備した。以来、零下260℃付近までの低温における数々の物性研究が進められた。その後、この研究室は、昭和26年に3階を増築し、昭和27年にはわが国最初のコリンズ式ヘリウム液化機を設置し、さらには断熱消磁装置を整備するなどして、わが国における絶対零度付近までの極低温物性研究を先導する場となった。

今般新棟の造営に当り、わが国における極低温物性研究発祥の地在りし姿を、齊藤報恩会の芳志を得て、ここに残すことにする。

昭和62年5月 神田英蔵』

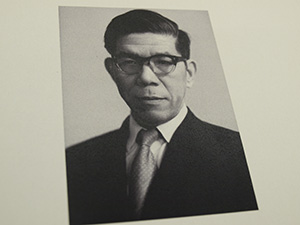

9月3日(火)

最近の事務局は、パネル準備のために金研の歴史をおさらいしています。

最近の事務局は、パネル準備のために金研の歴史をおさらいしています。

本日の写真は、神田英蔵先生。低温物性研究の草分け的存在で、第9代金研所長も務められました。

神田先生についての記事は、2006年のIMRニュースに掲載されています。下記URLより是非ご覧ください。

◆IMRニュースKINKEN vol.49(2006年2月) 金研物語

9月2日(月)

先月から取り掛かっている片平まつりパネル準備は着々と進んでいます。

先月から取り掛かっている片平まつりパネル準備は着々と進んでいます。

さて、そのパネル準備のために史料館へさまざまな画像使用許可を申請し、許可をいただいていますが、本日はその中の一つ、大正5年頃の東北帝国大学本部及理科大学の写真を紹介します。大正5年は西暦では1916年、まさに金研の創立の頃ですね。ここから始まった鉄鋼、金属の研究。とても感慨深く見入ってしまう写真です。