2013年 12月

12月20日(金)

昨日の紹介では、

昨日の紹介では、

“変ちくりんな帽子をかぶった先生”

というキャプションが印象的でしたね。

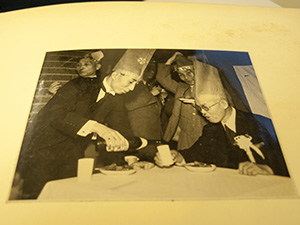

実は、その写真が事務局に保管されています。左がその写真。台紙に鉛筆書きで “昭和12年 グリルの一時” と記されているだけでしたので、初めて見たときは“?”でしたが、研友を読んで初めて文化勲章祝賀会の写真であることが分かりました。研友掲載のシーンとは違いますが、この鮮明な写真で本多博士が“変ちくりんな帽子”を被っていたことがお分かり頂けたことと思います。

12月19日(木)

研友第4号、本多博士のポートレートの次のページをめくってみましょう。

研友第4号、本多博士のポートレートの次のページをめくってみましょう。

何やら3枚の写真が掲載されています。文化勲章受章の祝賀会の様子です。キャプションも前のページに比べるとだいぶ“くだけた”調子になっていました。

では、そのキャプションを上から順に紹介しましょう。

[一枚目の写真]

六月九日 大阪ビル地階レインボーグリルで行はれた祝賀会の席で、京濱地方在住の約百名の愛弟子を前に慈父の慶びをにこやかに挨拶せられる先生

[二枚目の写真]

同席上余興の曲芸を見惚れて居られる先生

當夜は文藝春秋社の立上秀二君の特別の御骨折で頗る愉しい會を持ち得た 数年若しくは拾数年目で相會う者の学生時代に返った美しい歓會の情景が随所に見られ、先生も大変欣ばれた

[三枚目の写真]

當夜、感激のクライマツクス

デコレーションのメンバーに連なつて変ちくりんな帽子をかぶつておでんを頬張られる先生

三枚目の写真キャプションが最も印象に残りますが、祝賀会が大変な盛況であったことが想像できますね。

12月18日(水)

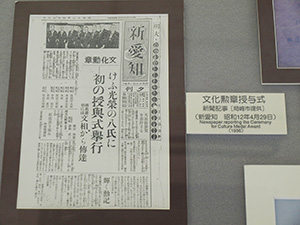

昨日紹介した本多博士の文化勲章受章写真。キャプションには“本邦最初の…” という文字が見て取れます。

昨日紹介した本多博士の文化勲章受章写真。キャプションには“本邦最初の…” という文字が見て取れます。

我が国初の文化勲章。本多博士はその受賞者の一人でした。受章についての新聞記事が資料展示室に展示されています。ブログ掲載写真では小さくて確認が難しいですが、新聞に掲載されている写真の右から2番目が本多博士です。是非資料室でご覧ください。ちなみに、受賞者は以下の通りです。(写真右から順に。ただし、藤島武二は欠席)

◆第一回文化勲章受章者◆

長岡半太郎(物理学)、 本多光太郎(金属物理学)、 木村栄(地球物理学)、 岡田三郎助(洋画)、 幸田露伴(文学)、 佐佐木信綱(和歌・和歌史・歌学史)、 竹内栖鳳(日本画)、横山大観(日本画)、

藤島武二(洋画)

※参考 文化勲章については、内閣府のホームページをご覧ください

内閣府ホームページ > 日本の勲章・褒章 > 勲章の種類及び授与対象

> 勲章の種類(文化勲章)

12月17日(火)

先週お伝えしたニールス・ボーア博士の来学。時は昭和12年。さて、その頃の金研はどんな状況だったのでしょう。研友で調べてみましょう。

先週お伝えしたニールス・ボーア博士の来学。時は昭和12年。さて、その頃の金研はどんな状況だったのでしょう。研友で調べてみましょう。

昭和12年発行の研友第4号を開いてみると、本多博士のポートレートが掲載されています(左の写真:実際の研友誌)。

キャプションは、

“本多先生 紀元の佳節に際し 本邦最初の文化勲章 拝受の栄に浴せらる 先生の栄誉、会員一同の慶び 之に若くはなし 記してこの慶びを頌つ”

となっています。紀元節とは、2月11日を指します。ニールス・ボーア博士来学の前にこのような栄誉に輝いていたのですね。

12月16日(月)

週末は2日連続で雪が降り、仙台はすっかり雪化粧。

週末は2日連続で雪が降り、仙台はすっかり雪化粧。

しかし、あっという間に溶けてしまうので、消えてしまわないうちに撮影してみました。

写真は、その一枚。雪をかぶった本多記念館の玄関前です。金研の冬の表情でした。

12月13日(金)

◆◆お知らせ その2◆◆

◆◆お知らせ その2◆◆

昨日お知らせした百周年インタビューコンテンツ第四弾、

佐川眞人氏メッセージ

「百周年に向けて」

を本日、百周年ウェブサイトに掲載、公開しました。佐川氏は金研OBで、ネオジム磁石の開発者です。金研時代に培われた探究心や世界最強といわれるネオジム磁石開発にまつわる話などをお話しいただきました。どうぞご覧下さい。

◆百周年ウェブサイト インタビュー は コチラ

12月12日(木)

◆◆お知らせ◆◆

◆◆お知らせ◆◆

先月取材および撮影を行った、百周年インタビューコンテンツ第四弾となる、

佐川眞人氏メッセージ

「百周年に向けて」

が、本学You Tubeチャンネルへ掲載されました。どうぞご覧ください!また、 後日百周年ウェブサイトにも写真(予定イメージ)のように公開予定ですので、お楽しみに。

12月11日(水)

今週紹介しているニールス・ボーア博士来学の写真は、金研ウェブサイト、一般向けページの中にも見つけることが出来ます。

今週紹介しているニールス・ボーア博士来学の写真は、金研ウェブサイト、一般向けページの中にも見つけることが出来ます。

左がその画像です。2011年カレンダーの5月のページに掲載されています。

◆金研ウェブサイト 一般向け 金研アーカイブ

第120回金研講演会記念カレンダー

このカレンダーは120回目の講演会記念として作成、配布されました。

12月10日(火)

東北大学五十年史 第三章 物理学科 第五節には、来学した有名物理学者について記載されています。

東北大学五十年史 第三章 物理学科 第五節には、来学した有名物理学者について記載されています。

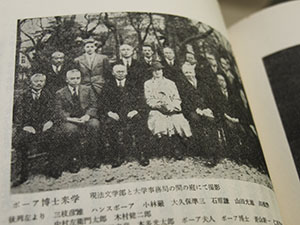

左の画像は、昨日紹介した写真と同じ“ボーア博士の来学”。東北大学史料館写真データベースで検索した画像のキャプチャです。

さて、まずこの写真に写っているメンバーを紹介しましょう。写真キャプションより引用します。

【後列左より】 三枝彦雄 ハンスボーア 小林巌 大久保準三 石原謙 山田光雄 高橋胖 中村左衛門太郎 木村健二郎

【前列左より】 村上武次郎 窪田忠彦 本多光太郎 ボーア夫人 ボーア博士 青山新一 仁科芳雄

中央に写るニールス・ボーア博士は、昭和12(1937)年5月2日、来学しました。ボーア博士の来学については、P.631に次のように記されています。

”…5月3日仁科芳雄博士、三枝教授案内にて午前11時物理学教室に来訪。林威のX線スペクトル研究、菊地啓司の陰極線の偏りの研究を見学及び教示、正午学内学士会館にて昼食、後記念写真。1時‐2時瑞鳳殿をボーア夫妻、ハンスボーア、仁科・木村両博士及び小林巌青山新一計7名にて見物。大学本部に戻りて本多総長と会見。3時齋藤報恩会着、同会講堂に於いて「原子核構造」について講演3時20分‐5時40分迄(2時間半)仁科氏通訳(3回に分けて)小林巌教授ドイツ語にて挨拶及び御礼を述べ非常なる盛会であった。…”

昼食会、観光、本学での講演と、過密なスケジュールであったようですね。その合間をぬって撮られたこの一枚は、当時の法文学部と大学事務局の間の庭で撮影されたものです。

◆東北大学史料館 写真データベース

◆ニールス・ボーア博士 1922年ノーベル物理学賞受賞

12月9日(月)

本日は、東北大学五十年史に掲載されている本多博士の写真を紹介しましょう。

本日は、東北大学五十年史に掲載されている本多博士の写真を紹介しましょう。

東北大学五十年史は昭和35年に刊行されました。東北大学全体の五十年の歴史としてまとめられているわけですが、この写真は、第三章 物理学科 第五節に掲載されています。タイトルは“ボーア博士の来学”。今週はこのあたりに焦点をあてて紹介していこうと思います。

12月6日(金)

昨日紹介した本多博士の最終講義、大変興味深いものでした。

昨日紹介した本多博士の最終講義、大変興味深いものでした。

ところで、先日在職25年記念論文集(1936年)に目を通した際、本多博士の論文リストが気になり調べてみました。記念論文集の後にもたくさんの論文が発表されたはずです。リストは本多記念会ウェブサイト内にありました。平林名誉教授がまとめられたようです。

◆本多博士論文リスト(本多記念会ウェブサイト内)は コチラ

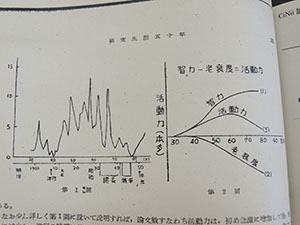

リストに目を通してみると200番目に『研究生活五十年 本邦における磁気学の発展』(昭和25年9月18日受理)と掲載されています。早速ウェブ上から検索し読んでみました。そこには題名の通り磁気学の発展の経緯が自身の研究テーマの変遷とともに記されていました。しかし、最終頁にはひときわ目を引くグラフが。本日の写真がそのグラフです。グラフについての説明文を以下に引用します。

“終わりに私の活動力と年齢との関係について一言したい(科学圏第四巻)。私の研究上の活動力を示すものは研究業績であるから、私が毎年発表して来た各論文の価値を同一と仮定して論文数を縦軸にとり、年齢を横軸にとつて曲線を書けば、研究能力即ち研究的活動力が如何に年齢と共に変化するかが大體明らかになる。”

第1図(写真中右側)と第2図(写真中左側)に示されたグラフは、実験結果ではなく本多博士の活動力を表すものでした。さらに説明を引用しましょう。

“なお少し詳しく第1図について説明すれば、論文数すなわち活動力は、初め急激に増加して後、徐々に減少し、洋行の時期に於いて最少點に達する。すなはち活動力は潜伏状態となつている。從つて帰朝後に於ける論文数は急に増大するが、遂に近似値的に近づきその後減少し始める。その最高點は昭和の少し前に現れる。その後総長になるに及んで、一時著しく増大するが再び急に減少する。その後数年を経て潜伏活動力の為め再び大増加を生じて後、遂に零に近づく。然し最後に又小なる増加を示して終結せんとすることは面白い現象であり、丁度、線香花火のラスト・フラッシュに相当するものであろうか。”

そして、最後にこう結んでいます。

“尚第一図の最後に現れてゐる活躍は初に想像せる所よりも著しく大である。今後尚上昇するか否かは注目に値する。”

なんともユニークなグラフ&分析です。皆さんも是非目を通してみてください。

12月5日(木)

昨日は本多博士の講義の様子、プレゼンテーションする側から紹介したところですが、本日は聴講した側からの思い出の文章を紹介しましょう。

昨日は本多博士の講義の様子、プレゼンテーションする側から紹介したところですが、本日は聴講した側からの思い出の文章を紹介しましょう。

その文章は金属vol.73(2003)No.10 P.59にありました。以下、引用します。

“ 今から去る50年前に遡る昭和26年に、私は東北大学理学部物理学科の3学年の学生でした。(中略)

当時、本多先生は80歳の高齢の域に達しておられ、東京の田園調布で御隠居生活を送っていましたが、時折、金研にお見えになり後輩の指導に当たっていたと聞いています。(中略)

この偉大な先生の存在は身近に感じていました。出来れば敬愛する先生に一度お目にかかり学識、御人格に触れてみたいのですが、私達学生にとっては雲上人であり、それは容易に叶えられる願いではなかった。或日、突然、先輩から本多先生の講義があるから出ないかと言う誘いを受けた。御高齢な先生にとってこのようなことは度々有ることではないし、またお目にかかれる絶好の機会でも有り、正直なところ内心喜んでその日を待ちわびていた。

先生の御講義は生物学教室で行われることになり、お話は磁性理論学の問題であったと記憶してます。当時被災していた物理教室の室内は赤煉瓦丸出しで、内部を補強した仮の教室で、冬になると風が吹き込みふるえながら講義を聞いた覚えが有ります。そのようなことで被災を免れた生物学教室が選ばれたのでしょう。…”(『本多先生の最後の講義』熊澤増治)

昭和26年、最後の講義が行われたのですね。戦争の傷跡がまだ生々しかったことも伝わってきました。

本日の写真は、その生物学教室の建物。現在は、放送大学宮城学習センターとして使用されています。

12月4日(水)

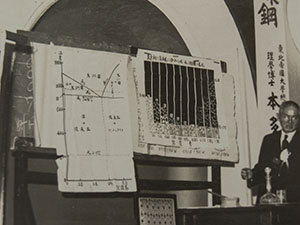

昭和13年発行の研友第5号に掲載されている講習会風景の写真。この元写真が事務局保管のアルバムに収められています。左は、その写真を接写したもの。もともと、2枚の大きなグラフまで入っていたものを、研友掲載用にトリミングしていたようです。

昭和13年発行の研友第5号に掲載されている講習会風景の写真。この元写真が事務局保管のアルバムに収められています。左は、その写真を接写したもの。もともと、2枚の大きなグラフまで入っていたものを、研友掲載用にトリミングしていたようです。

さて、肝心の講習会講義の様子ですが、研友第61号(2003~2004)p.25に『本多先生の講義とビラ』というタイトルで大和久重雄氏が次の様に記しています。

“…本多先生の講義は内容や図表を黒板に書くのではなくて、模造紙(新聞紙2枚大の白紙)のビラに毛筆で墨書するという独特のスタイルであった。模造紙のビラは数枚重ねておいて講義の区切り毎に一枚ずつ引きちぎり式のものであった。引きちぎり易いように下ベラを模造紙の両端に貼りつけ、これに切り込みを入れておくというちょっとしたアイディアものであった。これはなかなかよく作動した。

このビラを本多先生の講義のテンポに合わせてタイミングよく引きちぎる役が大和久であった。ビラの下側にうずくまって、黒子のように待機していたものである。この引きちぎるタイミングが難しく、早すぎてもいけないし、遅すぎるとせかされるし、一苦労したものである。”

今と違って、プロジェクターなど無い時代。こうした方法で講義を進めていたのですね。確かに写真のグラフも大きな模造紙に描かれているようです。この文章に続いて講義後の様子についても記してありますので、そちらも紹介しましょう。

“本多先生の講義が終わってからがまた大変。この講義済みのビラを貰いに演壇に聴講生が昇って我も我もと押し合いへし合いで奪おうとする。なにせ、本多先生直筆のビラであるから、大争奪戦になるのも無理はない。これを制してうまく処理するのも大和久の仕事。この時には一寸した優位性を感じたものである。”

講義内容はもちろんのこと、偉大な先生の“直筆 ” を手にした聴講生は、どんなにか感激したことでしょう。

さて、執筆者の大和久氏。とても重要な役割を担っていたことが分かりました。この寄稿文の最後のしめくくりは、

“現今の講演やセミナーを見聞するたびに、このビラのことを憶い出す。本多先生の「そうだわなー」という口癖とビラのことを憶いだすと思わずニヤリとせずにはおられない。”

と記されています。 うずくまりながら本多博士の講義を聞き、進行に一役買っていた“あの頃”が思い出されるのでしょうね。

12月3日(火)

先週金研では、第126回秋季所内講演会が行われました。

先週金研では、第126回秋季所内講演会が行われました。

事務局保管の研友誌を開いてみると講演会や講習会の様子を収めた写真は、左のものが最初の掲載です。

昭和13年発行の研友第5号表紙をめくると、本多博士のご近影写真のページ、そしてこの講習会風景の写真と続きます。写真に添えられている文をたどってみると、『昭和13年10月3日 東京商工奨励館研友会金属材料講習会に於ける本多総裁のご熱演』と読むことが出来ます。 どうやら“普通鋼と特殊鋼”というタイトルでの講演だったようです。 明日は、講演会の様子に焦点をあてて紹介してみたいと思います。

12月2日(月)

本日から12月の記事掲載。と同時に、先週お伝えしていたように、2016年5月の百周年まで、あと900日となりました。早速百周年ウェブサイト新着情報へその一文を掲載しています。

本日から12月の記事掲載。と同時に、先週お伝えしていたように、2016年5月の百周年まで、あと900日となりました。早速百周年ウェブサイト新着情報へその一文を掲載しています。

さて、IMRニュースvol.72が先週末発行されましたが、今号の『百周年便り』では、百周年ロゴマーク活用事例を中心にお届けしています。皆様のお手元に届きましたら是非ご一読下さい。