2014年 1月

1月31日(金)

本日は1月最終日。仙台は朝から雪が舞っています。

本日は1月最終日。仙台は朝から雪が舞っています。

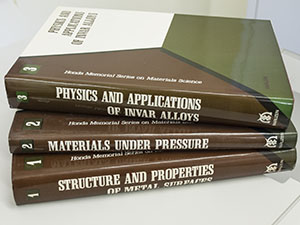

さて、本日紹介するのは、事務局本棚に大切に保管されている3冊の論文集です。『金属の研究』等に比べると保管されている資料としては比較的新しい部類に入ります。しかし、このシリーズについてこれまで特に中を開いて調べることはありませんでしたが、とあることがきっかけで、この3冊が『本多先生生誕百年行事』の一環で纏められた論文集であることが分かりました。

この3冊について、研友第61号(2003~2004年)P.71に次のような記述があります。

“…本多記念会が今までに行った主な事業を列記すると、

1)1959年6月に本多記念館正面わきに本多先生の胸像を再建し碑石を設置した。

2)1964年2月に本多先生10年祭を東京丸の内日本工業倶楽部で研友会と共催し、同年12月には石川悌次郎著の「本多光太郎傳」を発行した。

3)1970年には、茅誠司(理事長)が実行委員長となり、「本多先生生誕百年記念行事」を行い、2月23日に東京国立教育会館で金研との共催で記念祝典、続いて近角聡信、神田英蔵(所長)、今井勇之進による記念講演会を開催した。また廣根徳太郎(理事)が編集長となり、記念論文集 Honda Memorial Series on Materials Science 3巻を丸善から出版した。

Vol.1 Structure and Properties on Metal Surfaces 下平三郎編集 1973年8月刊

Vol.2 Materials under Pressure 廣根徳太郎編集 1974年12月刊

Vol.3 Physics and Application of Invar Alloys 斉藤英夫編集 1978年8月刊

4)1962年に日本金属学会に学会賞金(150万円)を寄附し、また1988年から学会の8支部における本多記念支部講演会の開催を援助している。”

この文章は平林眞先生が『本多先生と三つの財団』と題して寄せられたものです。上記3)で詳しく説明されていますね。本多先生の胸像や『本多光太郎傳』に並ぶ、貴重な資料として、今後も大切に保管してまいります。

1月30日(木)

昨日の報告に続き、本日もご報告です。

昨日の報告に続き、本日もご報告です。

本学萩友会サイトの『大学構内記念碑紹介』のページに、

(3)-3 乃木将軍遺愛の松

(3)-4 本多光太郎先生胸像

(3)-5 本多記念室、金属材料研究所旧館壁面、本多会館(米ヶ袋)

が紹介されています。これらは科学史がご専門の井原聰名誉教授が調査され、まとめられたものです。実は先日の本多先生の胸像についての問い合わせは、井原聰名誉教授からいただきました。微力ながら事務局にて資料の提供など対応させていただきました。 また、文中に百周年ブログを紹介いただいております。下記URLより是非ご一読ください。

◆東北大学萩友会ウェブサイト 『大学構内記念碑紹介』

http://www.bureau.tohoku.ac.jp/alumni/monument.html

(掲載写真はサイトのキャプチャ画像)

1月29日(水)

さて、本日は新たなインタビューのご報告です。

さて、本日は新たなインタビューのご報告です。

インタビューの第5弾は、諸住正太郎名誉教授です。先生は、90歳を超えられてなお図書館での文献調査に励んでいらっしゃいます。

昨日もそんなお忙しい時間を割いていただき、百周年事務局にてお話を伺いました。写真はインタビュー後のリラックスされている様子です。上着をお召しになりお帰りになられるかと思いきや、お話は尽きず、 こちらもすっかり聞き入ってしまいました。本日より早速編集作業開始。なるべく早く皆さんにご覧いただけるよう編集を進めます。

1月27日(月)

◇◆◇お知らせ◇◆◇

◇◆◇お知らせ◇◆◇

「片平の散歩道」

連載が

始まりました!

1月7日(火)のブログ記事で既にお知らせしていた「片平の散歩道」の連載が、いよいよスタートしました。昨日(1月26日(日))の河北新報折込“KAHOKUひまわりクラブ”の2面に掲載されています(写真参照のこと)。 毎月最終日曜日に発行予定ですので是非ご一読下さい。

また、この連載は百周年ウェブサイトからもお読みいただけます。

◆片平の散歩道 ../k-sampo/k-sampo.html

連載を通して金研がより身近な存在となれば嬉しく思います。どうぞよろしくお願い致します。

1月23日(木)

本日の仙台は、朝、雪が降りました。午前のうちにほぼ消えてしまいましたが、左の写真は、今朝の雪がまだ残っている本多記念館前の本多博士胸像です。

本日の仙台は、朝、雪が降りました。午前のうちにほぼ消えてしまいましたが、左の写真は、今朝の雪がまだ残っている本多記念館前の本多博士胸像です。

昨日の記事では、本多博士の胸像の調査について触れました。下の本多会館の胸像と比べてみましょう。

胸のあたりをよくご覧ください。

胸のあたりをよくご覧ください。

上の像には星形の勲章が見えますが、下の像には蝶ネクタイだけですね。

また、色も質感も違うのでなかなか見比べるのが難しいかと思いますが、表情もちょっと違うようです。

それぞれの違いについては、また後日あらためて紹介しましょう。

1月22日(水)

事務局多忙にて、すっかり間があいてしまいました。本日5日ぶりの更新です。

事務局多忙にて、すっかり間があいてしまいました。本日5日ぶりの更新です。

今週は調査と制作を進めていました。調査は、本多博士の胸像について。先週は普段お目にかかることのない所長室の本多博士胸像を紹介したところですが、胸像と言えば、もちろん本多記念館前のものが真っ先に思い浮かぶかと思います。それに加え、昨秋米ヶ袋の本多会館にも胸像が展示されていることも紹介しました。では何を調査していたか、というと、それら3体をよく見ると、金研の2体と本多会館の1体では作りが違うのです。詳細については、後日改めて紹介したいと思いますが、今回とある問合せがきっかけで、事務局はその違いを把握することが出来ました。お問い合わせに感謝いたします。

それから、制作はというと、1月7日(火)の記事で紹介した『片平の散歩道』のウェブ対応版です。写真はそのページの一部です。たくさんの方々に読んでいただけるよう準備を進めています。こちらも出来上がり次第紹介しますので、宜しくお願いします。

1月17日(金)

今週はお知らせが続きましたが、本日は本多先生の胸像の紹介です。

今週はお知らせが続きましたが、本日は本多先生の胸像の紹介です。

金研HPのフラッシュ画像では横顔の写真が使用されていますが、あちらはこの胸像の横顔です。

写真を撮影すると撮影者より高さのあるこの胸像は、2011年3月の震災では台座が粉々に砕けました。今はもと通りとなっています。

1月16日(木)

昨日のお知らせに続き、本日もウェブサイトのお知らせ(予告)を。

昨日のお知らせに続き、本日もウェブサイトのお知らせ(予告)を。

先月百周年ウェブサイトインタビューへ掲載した佐川眞人氏インタビューのバイリンガル版が近々アップされます。

現在は字幕の最終調整を行っています。完成次第すぐにお知らせ致しますので、どうぞお楽しみに!

1月15日(水)

事務局では年が明けてから、さまざまな事項が本格始動しています。

事務局では年が明けてから、さまざまな事項が本格始動しています。

その一つが、募金活動です。百周年記念事業の中でも大きなウェイトを占めています。広く皆様に知っていただくために、ウェブページの制作もすすめられています。こちらも出来上がり次第ご案内致しますので、どうぞよろしくお願い致します。

1月14日(火)

それぞれの地方で呼び方は違いますが、お正月のしめ飾りなどを燃やす行事“どんと祭”(仙台ではそう呼ばれています)が、本日行われます。

それぞれの地方で呼び方は違いますが、お正月のしめ飾りなどを燃やす行事“どんと祭”(仙台ではそう呼ばれています)が、本日行われます。

特に大崎八幡宮では、裸参りがおこなわれており、金研からも毎年院生会を中心に20名ほどが参加しています。

左は出陣式の様子。

左は出陣式の様子。

所長から挨拶をいただきます。

夕日がさす中での出陣式。今年は穏やかな天気で風もなく、いくぶん寒さも和らいでいますが、到着する頃にはすっかり日が落ち、気温も下がっていることでしょう。

鉢巻、さらし、足袋そしてわら草履のいでたちで、先頭は旗を持って出発します。

鉢巻、さらし、足袋そしてわら草履のいでたちで、先頭は旗を持って出発します。

後ろに続く一行は右手に鐘、左手に“東北大金研”の名が入った提灯を持ちます。

そして全員“口”には私語を慎むための「含み紙」。

こうして、大崎八幡宮まで歩いていきます。

1月10日(金)

委員会とその準備にてんてこ舞いだったため、水・木とブログ更新が滞ってしまいました。

委員会とその準備にてんてこ舞いだったため、水・木とブログ更新が滞ってしまいました。

さて、本日の掲載写真は、本多記念室の床です。普段は手前に見えている絨毯が敷き詰められているので、この床は見えません。百周年事業では現在様々な事項を検討しているところですが、たまたま記念室の検討のためにこの絨毯をはがしてみたところ、接着されておらずこの床が現れました。何十年も敷き詰められたままでしたから、汚れが見えますが、きちんと手を入れてあげると当時の姿が甦りそうですね。また、絨毯も相当の厚みがあることが分かりました。こちらもクリーニングしたらさらに厚みが増して、ふかふかと、新品同様になるかも知れません。

1月7日(火)

◇◆◇お知らせ◇◆◇

◇◆◇お知らせ◇◆◇

「片平の散歩道」連載が始まります!

本年最初のお知らせは、「片平の散歩道」連載についてです。

昨年12月22日(日)の河北新報折込KAHOKUひまわりクラブに、写真のように告知が掲載されました。この連載は、2016年に創立百周年を迎えることを記念して片平とその周辺を、案内人が歴史散策しながら紹介するものです。いよいよ今月号よりスタートします。どうぞお楽しみに!!

1月6日(月)

新年あけましておめでとうございます。

新年あけましておめでとうございます。

2014年がスタート致しました。本年はいよいよ目に見える形でさまざまな百周年事業を紹介できるかと思います。

また、これまで同様、引き続き事務局から“発見”をお届けしてまいりますので、どうぞよろしくお願い致します。

ところで、今から100年前の1914(大正3)年はどんな状況だったのでしょう。金研が産声を上げる2年前ですが、第一次世界大戦が勃発しました。『本多光太郎傳』には次のような記述があります。

“大正三年第一次世界大戦の火の手が上った。重要物資の輸入が途絶えた。なかんずく重工業、機械工業、造船業などは十倍にも二十倍にも膨張する注文の中で四苦八苦の原材料難に直面した。特殊鋼の国内自給の問題は焦眉の急となって大学の研究室の扉を連打する有様となった。”

『本多光太郎傳』によれば、このような材料入手が困難な状況が、それまでの本多博士の物理学的視点に加え、どうすればより良い材料が得られるか、強い特殊鋼が作れるかという工学的視点をも持ち合わせる機会となったとも記しています。そしてこうした時代の流れが、当時東北帝国理科大学の教授として物理学の教鞭をとっていた本多博士に臨時理化学研究所へ第二部設置を提言するきっかけをもたらしたのでした。

【写真:東北大学史料館写真データベース検索結果のキャプチャ画像

理科大学 物理学科教授研究室 / 大正2年(1913)頃 台の上の人物は本多博士】