2014年 7月

7月31日(木)

本日、7月最終日。

本日、7月最終日。

梅雨も明けて夏らしさが一段と増してきました。

そんな中、本多記念館3階の視聴覚室にて、共融会茶道部主催の『七夕茶会 』が開催されました。

お昼休みを利用しての開催。視聴覚室をのぞいてみると、写真のように手作りの七夕飾りがお出迎えです。

金研の様子をお伝えするには、参加するのが一番!(?)ということで、事務局も椅子席で美味しいお菓子と冷たいお抹茶をいただいてまいりました。

今回のお茶会では、陶芸部の作品も展示されています。明日も開催されますので、是非足を運んでみてはいかがでしょうか?

(※参加費は、100円です)

7月28日(月)

◇◆◇お知らせ◇◆◇

◇◆◇お知らせ◇◆◇

「片平の散歩道⑦」

が掲載されました!

昨日(7月27日(日))の河北新報折込“KAHOKUひまわりクラブ”の2面に掲載されています

(写真参照のこと)。

今回は“石段踏みしめて江戸時代へ”です。このところうだるような暑さが続いていますが、うっそうとした杉並木の中では、一瞬暑さを忘れられるかも知れません。読んでいるうちに七夕の夜にも足を運びたくなってきました。

なお、この記事は百周年ウェブからもご覧いただけます。右のボタン(片平の散歩道)を押していただくか、下記URLをクリックしてページをご覧ください。

◆片平の散歩道 ../k-sampo/k-sampo.html

7月24日(木)

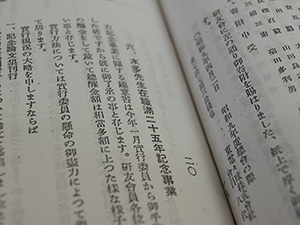

先週から紹介してきた『本多先生御在職満二十五年記念』のアルバム。

先週から紹介してきた『本多先生御在職満二十五年記念』のアルバム。

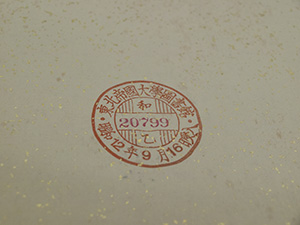

最後のページには、このような押印があります。

昭和11(1936)年に執り行われた祝賀会の様子をまとめ、昭和12(1937)年9月16日に図書館へ登録したようです。そうすると気になるのは、本多記念室展示ケースに収めてあるもう一冊のアルバム。確かめなければならない点が色々と見えてきました。

7月22日(火)

このところ各地の梅雨明けのニュースが聞かれるようになってきました。ここ片平キャンパスでも、一瞬耳を疑いましたが、ミンミンゼミの鳴き声が聞こえます。 セミが鳴き始めると梅雨明けも間近とか。仙台ももうすぐかもしれません。

このところ各地の梅雨明けのニュースが聞かれるようになってきました。ここ片平キャンパスでも、一瞬耳を疑いましたが、ミンミンゼミの鳴き声が聞こえます。 セミが鳴き始めると梅雨明けも間近とか。仙台ももうすぐかもしれません。

さて、本日も引き続き在職満二十五年記念アルバムの写真について。胸像にまつわる記事の次は、肖像画についてです。先週のブログで紹介したように肖像画は、現在宮城県美術館に収蔵されていますが、本多記念室には写真のように模写が掲げられています(写真:2013年3月22日 掲載 再掲)。では早速この模写について、その製作にあたった井上新太郎氏の説明(研友第34号 P.22より抜粋)を記しましょう。

“…すなわちこのように比較的薄塗りの、カンバスの目がよく見えるような絵では、色や形と同じように布目の肌合いが視覚的に大切になる。少しでも本物に近い感じを生かすよう糸の太さや織方も原物に似たものを使うために、方々からカンバスの見本を集めて、その中から最もよいものを選びました。本物に近い発色を得るために、原画の彩色手順をなるべく厳密に再現し、あるいは古くなって生じたニスやけの色味を考慮して画き、仕上げ段階で淡い着色ニスを用い色を合せた…”

原画は“描かれた頃の絵の具の特殊性による酸化”がおこっていたと言います(研友第34号p.23 斎藤英夫

記より引用)。原画は状態を保つために定温、定湿の場所へ格納しなければならず、模写を残すことになったようです。なお、実際の製作には4か月ほどを要したとか。完成した模写は、昭和51(1976)年10月15日、写真のように元の位置に設置されたということです。

7月18日(金)

本日も引き続き『本多先生在職満二十五年記念』アルバムの中を見てみましょう。

本日も引き続き『本多先生在職満二十五年記念』アルバムの中を見てみましょう。

アルバムの写真を全て掲載することは難しいのですが、これぞ!という一枚がありますのでそれを紹介しましょう。

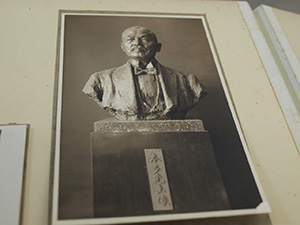

それは、本多先生の胸像の写真です。このブログにも何度か登場した本多先生の胸像ですが、実は今日掲載したものは、加藤顕清氏が最初に作った胸像です。

東北大学広報委員会出版の広報No.127(1987年12月1日発行)p.2には、この胸像について次のように記されています。

“…忘れ得ぬ1941(昭和16)年12月8日がやって来た。 戦争はいろいろなものを私たちから奪っていった。本多さんを喜ばせた胸像も「出征」して行った。…”(名誉教授 広根徳太郎)

どうやら、1941年(昭和16年)に公布された金属類回収令(昭和16年8月30日勅令第835号)により、日中戦争から太平洋戦争にかけて武器の生産に必要な金属資源の不足を補うため、さまざまな金属を回収したようです。この胸像も「出征」=回収されてしまったのですね。その後、昭和50年代に入って胸像の再鋳が行われたとの事です。 再鋳された胸像について、筆者の広根先生は次のように記しています。

“旧像はほほえましいほどに本多さんにソックリで金研雀には大変な愛着がある。”

7月17日(木)

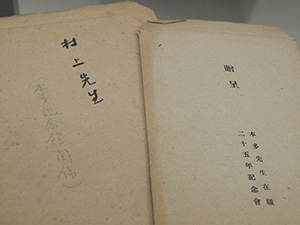

本日は、『本多先生在職満二十五年記念』アルバムの中を見てみましょう。

本日は、『本多先生在職満二十五年記念』アルバムの中を見てみましょう。

表紙を開くと台紙いっぱいに本多先生の肖像写真が収められています。

少し進むと、

少し進むと、

写真の右に

「壽像除幕」の垂れ幕が見て取れる写真が。

その写真の中央には本多先生の肖像画が掲げられているのがわかりますね。記念事業案の通り、加藤顕清氏による胸像が出来上がったのでした。

肖像画は安井曽太郎氏によるもの。 この肖像画は現在、宮城県美術館に収蔵されています。

7月15日(火)

さて、本多先生在職満二十五年記念事業について、6つの事業案が計画されていたことや、その中の一つである論文集が事務局に保管されていることをお伝えしてきましたが、

昭和11年の記念祝賀会をまとめたアルバム、『本多先生在職満二十五年記念』も事務局に保管されています。

さて、本多先生在職満二十五年記念事業について、6つの事業案が計画されていたことや、その中の一つである論文集が事務局に保管されていることをお伝えしてきましたが、

昭和11年の記念祝賀会をまとめたアルバム、『本多先生在職満二十五年記念』も事務局に保管されています。

しかし、このアルバム、本多記念室内の展示ケースにも全く同じ装丁のアルバムが収められているのですが…!

果たしてこれらはシリーズなのか、それとも全く同じ内容のものなのか??大変大変興味深い資料です。

7月14日(月)

先週紹介した本多先生在職満二十五年記念事業について、実は2012年10月9日のブログで一部紹介しています。

先週紹介した本多先生在職満二十五年記念事業について、実は2012年10月9日のブログで一部紹介しています。

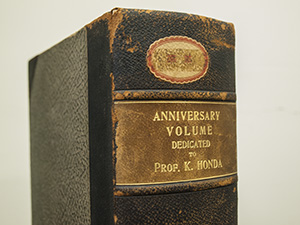

それは、6つ挙げられた記念事業のうちの 一、記念論文集刊行 にあたります。

(写真:2012年10月9日掲載写真 再掲)

この論文集は、 研友誌の “外国人の応募論文も澤山あり空前絶後の大論文集が出来上ることゝ思はれます。” という記述どおりの出来栄えとなりました。

7月10日(木)

昨日は、事務局に保管されている昭和16年10月に行われた本多記念館落成式の際に配布された印刷物を紹介しましたが、本日は本多先生在職満二十五年記念会についての記述を紹介します。

昨日は、事務局に保管されている昭和16年10月に行われた本多記念館落成式の際に配布された印刷物を紹介しましたが、本日は本多先生在職満二十五年記念会についての記述を紹介します。

先にも記したように、本多先生在職満二十五年記念会は昭和9年に発足しました。昭和10年12月16日発行の研友(第三号にあたる。この号は「会員名簿附会報」として発行)p.20によれば、この記念事業について、次のように記されています。

六、本多先生在職満二十五年記念事業

右記念事業に関する趣意書は今年一月実行委員から御手許迄御送りした筈ですから既にご了承の事と存じます。研友会員各位からも過分の醵金をして戴いて総醵金額は相當多額に上つた様な様子で誠に心強い事と存じます。

実行方法については実行委員の懸命の御盡力によつて着々実現されて居ります。

実行現況の大略を申しますならば

一、記念論文集刊行

記念論文集刊行するについて論文を募集しましたところ名論文山積の有様で選択に頭を悩まして居る状態です。外国人の応募論文も澤山あり空前絶後の大論文集が出来上ることゝ思はれます。

二、奨学資金設置

適当の方法が具体化されつゝあります。何れ詳細の発表がある筈ですから御期待下さい。

三、鑄像製作

帝展巨匠加藤顕清氏を煩はして畢生の手腕を揮つて戴く事になつて居りますから名作に接する日も遠くない事と存じます。

四、記念品贈呈

記念品選定について実行委員に於て熟考中ですから近日中に具体化する事と存じます。

五、其他実行委員において適当と認むる事項

昭和十一年の陽春の候を期し本多先生在職満二十五年記念祝賀会があるさうです。目下着々実行準備中であります。

大きく5つの項目に渡って記念事業案が記されていました。本多先生の“在職”に対しての記念事業案。偉大な博士への尊敬の念が形となってあらわれたのでしょう。

7月9日(水)

このところ、事務局では事務手続きに追われることが多くなっています。今週もさまざま対応している間に、更新が1日空いてしまいました。

このところ、事務局では事務手続きに追われることが多くなっています。今週もさまざま対応している間に、更新が1日空いてしまいました。

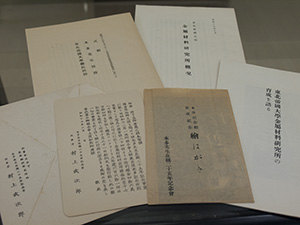

さて、さっそく“贈呈 本多先生在職二十五年記念会”封筒の中を確認してみましょう。中に入っていたものを並べてみました。

右から、

「東北帝国大学金属材料研究所の育成を語る」、

中上「昭和十六年十月 東北大学金属材料研究所概況」、

中下「本多記念館 落成記念 絵はがき 本多先生在職二十五年記念会」、

左上「昭和十六年十月三十一日 本多記念館落成献納式に於ける 式辞 本多先生挨拶 東北帝国大学総長挨拶」、

左下「事業終了報告挨拶状」

です。

そもそも、本多先生在職二十五年記念会は、昭和9年に発足し、祝賀会は昭和11年5月31日に本学法学部講堂において盛大に挙行されたとあります(『金研五十周年記念誌』p.25)。この封筒一式は、その5年後の昭和16年10月に行われた本多記念館落成式の際に配られたもののようです。

これらの資料から、これまで本学の年史や金研50周年記念誌の記述でしかうかがい知ることができなかった在職二十五年記念事業について、詳しいことが分かってくるかもしれません。

7月7日(月)

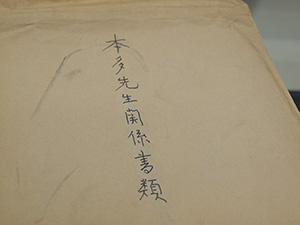

先週は古いテープのデジタル化に向けて作業を進めているとお伝えしましたが、本日は、古い書類を紹介しましょう。

先週は古いテープのデジタル化に向けて作業を進めているとお伝えしましたが、本日は、古い書類を紹介しましょう。

“本多先生関係書類”

という封筒があります。

中を見てみると…。

中を見てみると…。

さらに封筒が!写真中、右側に写っている封筒の表書きには、

“贈呈 本多先生在職二十五年記念会”

と見て取れます。 在職二十五年記念行事はかなり大きな行事でした。今週はこのあたりに焦点を当ててみたいと思います。

7月2日(火)

7月に入って、事務局では本格的に古い資料のデジタル化をはかるべく、作業を進めています。

本日は、テープ類の整理。 番号を振り、ひとつひとつ写真を撮って記録します。

最近あまり見かけなくなったVHSビデオテープや、さらに古いものでは、“Sound Tape”という音声のみのテープなど、昭和20年代までさかのぼる資料もあります。

本数にして70本ほど。コンテナ2つに収まりました。一体どんな映像や音声が再現されるのでしょうか。楽しみです。