2014年 4月

4月30日(水)

◇◆◇お知らせ◇◆◇

◇◆◇お知らせ◇◆◇

高梨所長インタビュー

近日公開となります!

今月半ば撮影させていただいた高梨所長のインタビュー映像は、編集を加え、現在最終調整を行っています。

第21代所長となられた高梨所長から『百周年に向けて』はもちろんのこと、金研の伝統についてや若手研究者へのメッセージなどをいただきました。

近日公開です。ご期待ください。

4月28日(月)

◇◆◇お知らせ◇◆◇

◇◆◇お知らせ◇◆◇

「片平の散歩道④」 が掲載されました!

昨日(4月27日(日))の河北新報折込“KAHOKUひまわりクラブ”の2面に掲載されています(写真参照のこと)。

今回は“樹形の美しさが際立つ並木”です。 街路樹にやわらかい緑色が見られるようになってきた仙台。日中は気温も高く、上着なしで過ごせる今日この頃です。まさにお散歩日和となっていますので、是非ご一読いただき、メタセコイアはもちろんのこと、片平界隈の緑を満喫していただければと思います。

なお、この記事は百周年ウェブからもご覧いただけます。右のボタン(片平の散歩道)を押していただくか、下記URLをクリックしてページをご覧ください。

◆片平の散歩道 ../k-sampo/k-sampo.html

4月25日(金)

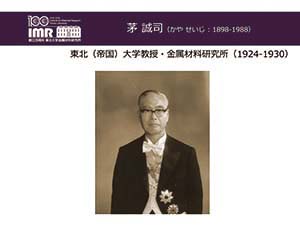

本日も新たに受け入れた資料の整理を進めていますが、その中に、茅誠司先生の“本多光太郎先生と金属の研究”(冶金工学科25周年記念講演より)という抜刷がありました。

本日も新たに受け入れた資料の整理を進めていますが、その中に、茅誠司先生の“本多光太郎先生と金属の研究”(冶金工学科25周年記念講演より)という抜刷がありました。

いろいろ調べてみると、どうやら1967年に北海道大学冶金工学科が創立25周年を迎えた際の特別講演記録だということが分かりました。茅先生は、明治31年生まれ、東北大学理学部卒業後、金属材料研究所の助手となり、本多先生の指導を受けて磁性体の研究をされた先生です。

約20ページにわたる抜刷には本多先生の思い出がたくさん綴られていました。その一部を紹介しましょう。

“…本多先生は、朝な夕な、指導をされ、そして土曜日になりますと、玄関に「散歩会」というビラを張るんです。仙台ですと「太白山、行程一里」と書いてある。本当は五里くらいあるのですが。「誰でも、行きたい人は○○時、玄関前に集まれ」となっているので、行ってみますと、小林先生や日下部先生がいらっしゃっていて、そのいでたちたるや、冬の真最中でも、カンカン帽に脚絆と下駄、そして背中には、宮本武蔵が武者修行に行く時に着けるような、黒いふろしきを筒型に縫い合せた物に、梨一つとオムスビを二つ入れて背負う。そうやって、皆でゾロゾロと出かける。実に異様ないでたちなんです。そして、この連中は、山の頂上まで歩く間、誰も景色等、見ないんですね、全部レラティビイティの議論等ばかりしている。なんのための散歩かよくわからない。学問の議論ばかりしているうちに、五里くらい、いつのまにか歩いてしまう。このようにして我々と先生とは実に親しくなりましてね。ですから先生は、生徒の名前どころじゃない。気質というものを実によく知りました。…”

茅先生が散歩会に参加された思い出のようです。様子が目に浮かびますね。

(写真:2013年片平まつり 金研一般公開パネルより)

4月24日(木)

新年度になってそろそろ一ケ月が経とうとしています。

新年度になってそろそろ一ケ月が経とうとしています。

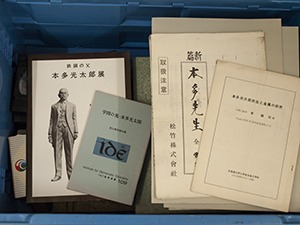

これまでもお伝えしてきたように、事務局では、古い写真や資料などの整理にあたっていますが、今月新たに資料を受け入れました。

写真はその一部。“本多先生”の文字が見て取れるかと思います。いろいろな発見がありそうです。

4月23日(水)

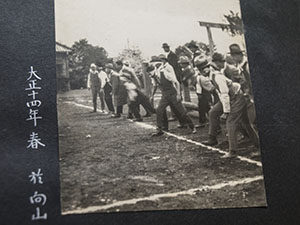

本日は、4月18日に掲載した昭和6年の運動会写真の続きを紹介しましょう。

本日は、4月18日に掲載した昭和6年の運動会写真の続きを紹介しましょう。

左の写真をご覧ください。何やら両端に竿を持った人が立っていますね。その下では我先にパンにかじりつこうと競争が繰り広げられています。ご覧の通り『パン喰競争』です。

参加者はというと、左から、石原、増本、村上、庄司、会長、大澤、高橋、加瀬と記されていました。錚々たるメンバーによる熾烈な(?)争いですね。上記、“会長”はもちろん本多先生の事です。ルール通り後ろに手を回し、しっかりパンにかじりついた瞬間が収められていました。

4月21日(月)

19日(土)は肌寒かったもののお天気に恵まれ、満開の桜の下お花見会が開催されました。

19日(土)は肌寒かったもののお天気に恵まれ、満開の桜の下お花見会が開催されました。

まずは所長のご発声。ご挨拶をいただきます。

金研のぼり旗がそこかしこに立てられています。

金研のぼり旗がそこかしこに立てられています。

共融会茶道部によるお茶会も楽しみの一つです。

大正時代から続く恒例行事を今年もたくさんの金研メンバーズが楽しみました。

4月18日(金)

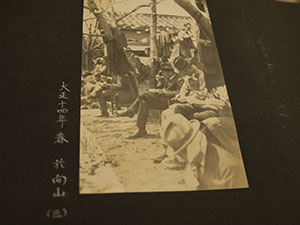

金研共融会の「お花見会」について、先日(4月8日)に大正時代のお花見会の様子と思われる写真を掲載したところですが(左の写真もその一連)、 本日はお花見と運動会がセットで行われていた、という根拠を紹介しましょう。

金研共融会の「お花見会」について、先日(4月8日)に大正時代のお花見会の様子と思われる写真を掲載したところですが(左の写真もその一連)、 本日はお花見と運動会がセットで行われていた、という根拠を紹介しましょう。

研友誌第5号(昭和13年)p.87には次のような記述があります。

“…共融会の毎年の行事の中一番初めに行はれるのは、今も昔と変わらず、総会と観桜会を兼ねた大運動会であつて、春四月おなじみの枝垂桜の満開の頃、八木山グランドに於て催されるのが近年の習はしになつて居ます。今年は二十六日、時節柄例のパーライト模様を廃棄して、特に本多先生に御揮毫を願つた「學術報國」の四文字を染め抜いた、是亦時節柄五割スフの手拭を頸に巻きつけ、各組‐本館、砂鐵、磁氣、分析、低温、事務、材料、學會の四組‐色分けのオールスフの帽子を被り、殊に磁氣分析組は「八幡菩薩」の大旗をひるがへしなどして、てんでに怪聲、奇聲をはりあげての應援たるや‐いや、宜しく御想像に任せませう。…”

これを読む限り、相当本格的な運動会だったことが想像できます。 残念ながらこの文章と共に研友誌に掲載されている写真は粗いので掲載しませんが、かわりにアルバムにあった昭和6年4月の写真を掲載しました。

これを読む限り、相当本格的な運動会だったことが想像できます。 残念ながらこの文章と共に研友誌に掲載されている写真は粗いので掲載しませんが、かわりにアルバムにあった昭和6年4月の写真を掲載しました。

2枚の写真を見比べてみて下さい。いでたちがだいぶ運動会らしく変化していますね。大正時代は帽子に背広、昭和に入るとその帽子が赤白帽になっています。(ところで、なぜ赤白帽だと分かるのかというと、綱引きのチームの記念写真として赤組、白組に分かれて映っていたからです。ということで写真は赤組。ご覧のとおり大将は本多先生(写真中央)です。)そしてさらに、本日紹介した昭和13年になると赤白以外の色分けもあったようですね。

平成26年のお花見は残念ながら運動会はありませんが、昔と変わらず一大行事であることに違いはありません。

4月17日(木)

写真を撮っていると、桜の季節に挑戦したくなる構図があります。

写真を撮っていると、桜の季節に挑戦したくなる構図があります。

それは、近くに寄って撮る

“桜と本多記念館”です。

桜のうねった幹の奥に本多記念館の縦のライン。

今年の撮り納めです。

4月16日(水)

本日は、4月1日より第21代所長に就任された高梨所長のインタビュー撮影を行いました。

本日は、4月1日より第21代所長に就任された高梨所長のインタビュー撮影を行いました。

まずは、打合せ。内容等々の確認です。

どの角度から撮影するかによって、随分雰囲気が違ってきます。

どの角度から撮影するかによって、随分雰囲気が違ってきます。

大体の構図が決まったので、マイクをとりつけ、準備は最終段階に。

所長室内での撮影を終え、今度は外に出て、急きょロケを行いました。

所長室内での撮影を終え、今度は外に出て、急きょロケを行いました。

桜の樹の下という、この季節ならではの映像を収録。

出来上がりが楽しみです。

4月15日(火)

片平キャンパス構内の桜は、昨日紹介したように大きな樹が多いので、1本の木の下にたくさんの方が座って楽しむことが出来ます。

片平キャンパス構内の桜は、昨日紹介したように大きな樹が多いので、1本の木の下にたくさんの方が座って楽しむことが出来ます。

さて、その桜について3月号の「片平の散歩道」で次のように紹介しています。

“かつての桜小路は大学構内に消えてしまって形をとどめてはいないが、現在の南門付近から北門に抜けるメーンの通路がその位置らしい。この小路にあった馬場に桜が植えられ、名前の由来となった。江戸時代、武士が馬術の訓練をした馬場の堤には桜を数多く植えるのが常で、今でも日本各地に「桜の馬場」の地名や「馬場桜」という名の古木が残っている。キャンパスに桜が多いのは馬場の名残かもしれないなどと思いを巡らせて散策していると、本部前の芝生に古い案内板「黒松の並木と枝垂桜」が目に留まった。そこには、「慶応初年に仙台に移り住んだ鋳物師、東海林嘉吉が植木を好み、ここに枝垂桜を寄進した」とある。名木の物語をたどると歴史が見えてくる。 この辺りは近隣で最も桜が多く、満開の花の下でお弁当を広げる学生や家族の姿は春ならではののどかな風景だ。”

そして写真はまさに、文中の本部前看板あたりのクロマツと桜です。片平構内の桜を見に来られた方は、きっと「片平の散歩道3月号」を読んで足を運んでくださっているに違いない!と、一人勝手に事務局は考えています。

(「片平の散歩道」は、右のボタンをクリックするとご覧いただけます)

4月14日(月)

先日紹介した河北新報朝刊の「プリズム」連載。

先日紹介した河北新報朝刊の「プリズム」連載。

webからご覧いただけるとお知らせしたところですが、金研図書室でもご覧いただけます。図書室では左の写真のように金研関係記事をファイリングしており、自由に閲覧できるようになっています。

(青ファイルが「プリズム」)

さて、本日百周年ブログトップには、“桜と本多記念館”の写真を掲載しました 。

さて、本日百周年ブログトップには、“桜と本多記念館”の写真を掲載しました 。

また、片平キャンパス構内の桜も満開となり、昼休みを利用して大勢の方がお花見を楽しんでいます。

4月9日(水)

本日も麗らかな春の陽気に包まれている仙台。気温の上昇に伴って桜の花も次々と開いていくに違いありません。

本日も麗らかな春の陽気に包まれている仙台。気温の上昇に伴って桜の花も次々と開いていくに違いありません。

さて、本日紹介するのは、河北新報朝刊の“文化・科学”のページに掲載されているコラム「プリズム」です。写真は本日の「プリズム」(第20回 完)。毎週水曜日に掲載されているのですが、昨年(2013年)11月から本日まで、全20回にわたり本所の佐々木教授が担当されていました。このコラムのバックナンバーは以下のURLからご覧いただけます。是非ご一読ください。

◆河北新報 特集一覧 教育・NIE プリズム‐身近なサイエンス

http://www.kahoku.co.jp/special/spe1120/

4月8日(火)

4月の金研の恒例行事といえば「お花見会」と、昨日もお伝えしたところですが、その歴史はいつから始まっているのか、事務局保管の文献を開いて調べてみました。

4月の金研の恒例行事といえば「お花見会」と、昨日もお伝えしたところですが、その歴史はいつから始まっているのか、事務局保管の文献を開いて調べてみました。

そもそも、共融会の発足はいつ頃だったのでしょう。はっきりとした記述ではなかったものの、研友第34号(1976年)の‐特集 古き金研を語るⅢ(座談会)‐の中に

金研が鉄鋼研究所から金属材料研究所になったころ、つまり大正12年ごろには発足していたようだ、と記されています。上の写真は、大正14年春。以前(2012年11月14日ブログ記事)にも掲載した写真ですが、どうやらこの写真は共融会の行事の写真のようです。本多先生がお弁当をほおばっていますね。

さて、上の写真。よく見ると於向山(三)となっています。実際のアルバムには続きがあって、左の写真が(四)です。白線の間に数人がうずくまっている様子が見て取れるかと思います。なんと当時は、観桜会と運動会が一緒に行われていたようです。とすると、桜を鑑賞しながらお弁当に舌鼓を打った後、運動!という流れだったのでしょうか。盛り沢山のなんとも楽しい企画ですね。

さて、上の写真。よく見ると於向山(三)となっています。実際のアルバムには続きがあって、左の写真が(四)です。白線の間に数人がうずくまっている様子が見て取れるかと思います。なんと当時は、観桜会と運動会が一緒に行われていたようです。とすると、桜を鑑賞しながらお弁当に舌鼓を打った後、運動!という流れだったのでしょうか。盛り沢山のなんとも楽しい企画ですね。

4月7日(月)

先週は金研恒例の「お花見会」について触れたところですが、本日金研構内の桜の様子を見てみると、だいぶつぼみが膨らんでいました。

先週は金研恒例の「お花見会」について触れたところですが、本日金研構内の桜の様子を見てみると、だいぶつぼみが膨らんでいました。

ちなみに奥の方に見える白い花は先月紹介した梅です。 バトンタッチをするように梅の花はちらちらと散り始めています。

金研構内には種類の違う桜の樹が何本かあるので、先ほどのとは別の樹を見てみると…なんとこちらの桜(枝垂桜)は既に花が開いていました。

金研構内には種類の違う桜の樹が何本かあるので、先ほどのとは別の樹を見てみると…なんとこちらの桜(枝垂桜)は既に花が開いていました。

開花予想日は4月10日とか。一足早く美しい花が咲いている金研です。

4月3日(木)

百周年ブログトップページには、金研構内の満開の梅の花を掲載し、仙台にも春がやってきていることをお伝えしています。

百周年ブログトップページには、金研構内の満開の梅の花を掲載し、仙台にも春がやってきていることをお伝えしています。

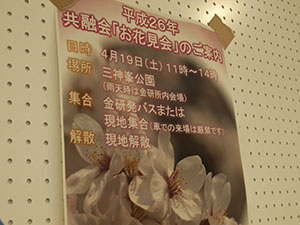

毎年4月になると金研では恒例行事、共融会「お花見会」が開催されます。建物内に今年のお知らせが貼り出してありました。今年は4月19日(土)の予定ですね。

左の写真は、昨年のお花見の様子。

左の写真は、昨年のお花見の様子。

(2013年4月22日ブログ記事写真再掲)

会場も同じく三神峯公園です。

昨年は見事な桜の下でお花見を楽しむことが出来ました。今年も期待したいものです。

4月1日(火)

本日より新年度がスタートしました。金研では、新年度より、来所される皆様へのご案内用に情報端末を設置しました。

本日より新年度がスタートしました。金研では、新年度より、来所される皆様へのご案内用に情報端末を設置しました。

左の写真は本多記念館入口。中央に見える青い縦長の端末が、この度設置された情報端末

“金研ガイド(IMR Guide) ”

です。

金研ガイドは、タッチパネルで操作します。

金研ガイドは、タッチパネルで操作します。

左の写真は「金研マップ」を表示したところ。マップ内の建物をタッチするとさらに詳細な案内があらわれます。

なお、金研ガイドは1号館入口、2号館入口にも設置されています。是非ご活用下さい!!