2014年 2月

2月25日(火)

◇◆◇お知らせ◇◆◇

◇◆◇お知らせ◇◆◇

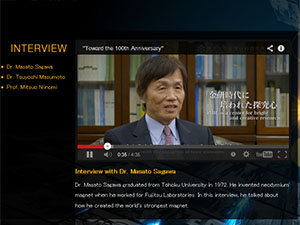

諸住正太郎先生インタビュー

近日公開となります!

先月インタビューさせていただいた諸住正太郎先生のページは、編集を進め、現在最終調整を行っています。先生のご要望により今回は写真とテキスト文にて公開となります。90歳を越えられてもなお、日々ご研究に励まれている諸住先生からのメッセージ、ご期待ください。

2月24日(月)

◇◆◇お知らせ◇◆◇

◇◆◇お知らせ◇◆◇

「片平の散歩道②」

が掲載されました!

昨日(2月23日(日))の河北新報折込“KAHOKUひまわりクラブ”の2面に掲載されています(写真参照のこと)。今回は“歴史を知る「乃木将軍の松」”です。 また百周年ウェブからもご覧いただけます。右のボタンを押していただくか、下のURLをクリックしてページをご覧ください。

◆片平の散歩道 ../k-sampo/k-sampo.html

2月20日(木)

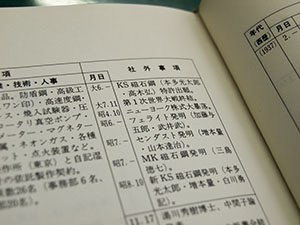

先日ご提供いただいた古い原稿を調べるために図書館から借りた『東北金属工業五十年史』年表部分に目を通してみました。

先日ご提供いただいた古い原稿を調べるために図書館から借りた『東北金属工業五十年史』年表部分に目を通してみました。

昭和9年から始まる年表の項目は、大きく「社内事項」と「社外事項」に分けられています。左の掲載写真は丁度年表の始まり部分。よく見ると“大正6 KS磁石鋼(本多光太郎・高木弘)特許出願”という文字が見て取れます。こうした記録からも本多先生との深い関わりが読み取れますね。

2月19日(水)

昨日紹介した原稿について、早速文献を取り寄せ調査しています。

昨日紹介した原稿について、早速文献を取り寄せ調査しています。

原稿は次のような書き出しで始まっています。

“本日東北金属工業株式会社が竣工式をあげらるるに当たつて一言祝詞を述べる機会を得ましたことは私の大に欣快とするところであります。”

冒頭の“東北金属工業株式会社”を手掛かりに、図書館から『東北金属工業五十年史』を借り、調べてみました。すると第2章 社是・社歌の制定と工場の竣工式 に、次のように記されていました。

“…竣工式は、昭和14年(1939年)8月25日午前10時より、新装なった本館1階(東側)で盛大に行われた。…式は、まず国歌斉唱、神官による諸式、梶井剛会長の挨拶、工事報告があり、つづいて小倉正字恆総理事、本多光太郎総長、戸塚九一郎知事、渋谷徳三郎市長ら来賓の祝辞が述べられた。”

また、本多先生は会社設立当初から深くかかわっていました。本書には、設立当初からの関わりのほか、この工場に東北地方有数の近代的工場として大きな期待が寄せられていたことが綴られています。こうした記述から、この原稿はこの竣工式のために本多先生が書かれたものと推察されます。

2月18日(火)

本日は古い資料の紹介です。

本日は古い資料の紹介です。

この資料は昨日いただいたのですが、原稿用紙の印字部分は注意事項となっていて、

“原稿は横書きとし

平仮名を用ふること”

となっており、相当古いものであるということが分かります。 しかし、鉛筆書きで4枚にわたって綴られているこの原稿は、どうやら、竣工の祝辞のようなのですが、日付や名前が入っていません。 一体どんな原稿なのでしょうか。

全体に目を通し、文章内のキーワードを手掛かりに現在調査中です。

2月17日(月)

本日は金研の様子をお伝えしましょう。

本日は金研の様子をお伝えしましょう。

78年ぶりの大雪の名残がそこかしこに見られる仙台に、週末、そして今朝と、またもや雪が降りました。

本多記念館前の歩道は、踏み固められ道が出来ていますが、やっと人が一人通れるほどの幅しかありません。踏み外すと足首まですっぽり雪に埋まってしまいます。

さらに、金研敷地の北側の通りはというと、こちらのほうが雪の量が多い印象です。歩道は踏み固められてはいますが、歩くのは難しそうですね。WPIの玄関口には、標識が半分埋まるほど、車道の雪がうず高く寄せられていました。

さらに、金研敷地の北側の通りはというと、こちらのほうが雪の量が多い印象です。歩道は踏み固められてはいますが、歩くのは難しそうですね。WPIの玄関口には、標識が半分埋まるほど、車道の雪がうず高く寄せられていました。

2月14日(金)

このところ事務局では文献調査が続いています。現在、とある文献を図書館から借り、早速調査を進めているところです。

このところ事務局では文献調査が続いています。現在、とある文献を図書館から借り、早速調査を進めているところです。

さて、先週の大雪が78年ぶりだったことにからみ昭和11年当時を振り返りましたが、本多総長が二人の恩師からいただいた創立25周年の祝辞、特に長岡半太郎からの祝辞は、『東北大学 五十年史 上』p.350に“第五節 長岡半太郎の祝辞”として取り上げられています。

“さてこのような雰囲気にあつた二十五周年式典の中に一つ異色のある祝辞がみいだされる。”

という書き出しで始まるこの節では、爆弾的講演と言われた長岡半太郎の祝辞について4ページに渡って記されています。そのすべてを掲載することは割愛しますが、編者は次のようにまとめています。

”…これは長岡の毒舌といわれるのかもしれないが、言々まことに痛烈で、批判の限りをつくすといつた趣がある。しかもここまで徹底するとからりとしていて気持ちがよい。むしろその底に真実の愛情が脈々と波打つているのを覚えるのである。「東北大学はこの弊におちいることなく、天下の秀才を招致して、学界の重鎮はあげて仙台にあるといわれるようにすれば、この地がうんだ偉大なる先覚者林子平のごとき一〇〇年、二〇〇年の後に世を動かす人も出るであろう。これこそ東北大学五〇年祝典を一段と栄あらしむべき、大学将来の勃興の大切な手段である」。これが長岡講演の論旨である。出席者は一同かつ驚きかつあわてつつ、この型破りの祝辞から深い感銘をうけた。…”

25年の贐には厳しい祝辞だったようですね。しかし、この祝辞には東北大学の行く末を案じる長岡半太郎の気持ちが込められていました。

“なみいる一同はその明朗直撃な祝辞に万雷の拍手をもつてこたえたという。”

という記述で締めくくられるように、忠告ともとれる讃辞を大学は正直に受け入れ、後々の人選の指針としたそうです。

2月12日(水)

先週末、大雪に見舞われた仙台。その積雪は35センチ、1936年以来78年ぶりの大雪と報じられました。

先週末、大雪に見舞われた仙台。その積雪は35センチ、1936年以来78年ぶりの大雪と報じられました。

ところで1936年は昭和11年。大雪も気になりますが、事務局はその当時の金研や本多先生が気になります。

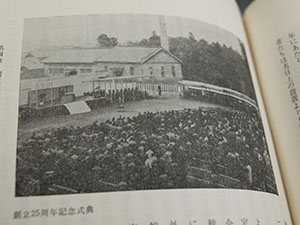

早速、『東北大学 五十年史 上』を開いてその当時を調べてみると、昭和11年という年は東北大学創立25周年にあたり、10月17日に記念式典を行ったと記されていました。この時本多先生は東北大学総長。『東北大学 五十年史 上』p.346には次のような記述があります。

“あいにくその日は朝から小雨が降った。午前十時に式をはじめ、本多総長の式辞ののち、文部大臣平生釟三郎の祝辞(河原文部次官代読、平生は五月に来学、通研などを見学した。)、帝国大学総長代表の高岡北海道帝国大学総長の祝辞につずいて、菊山宮城県知事、渋谷仙台市長、来賓代表長岡半太郎、卒業生代表鈴木敏一の祝辞が式典をはなやかにいろどった。…”

このほかにも祝電は80通を超え、祝辞の大部分は大学の学問的業績の偉大さをたたえるものだったといいます。また、新聞各紙もこの式典を報じ、紙面をさいて特集を組んだといいますから、注目度の高さが伝わってきますね。また、『東北大学 五十年史 上』によれば、この式典の後の昼食会では東大名誉教授だった田中館愛橘博士がテーブルスピーチに立ったと記されています。本多総長は二人の恩師から祝辞をいただいたのでした。

【掲載画像:東北大学史料館データベース 創立25周年記念式典検索結果キャプチャ画像】

2月7日(金)

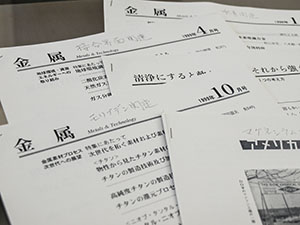

今日掲載した写真には、左肩に「金属」と入った資料が3部ほど見えますが、これらは先日インタビューをさせていただいた諸住先生から是非参考にと読ませていただいているものです。

今日掲載した写真には、左肩に「金属」と入った資料が3部ほど見えますが、これらは先日インタビューをさせていただいた諸住先生から是非参考にと読ませていただいているものです。

よく見ると、資料にはモリブデン関連、とか、接合界面関連、などと鉛筆書きをいただいていて、お話の内容と参考にすべき文章がズレないようにお気遣いいただいています。

実は写真のものは一部で、あと10部ほどあります。しかもこれらの順番は、先生のご研究の軌跡となっていて、読み進めると「なるほど!」の連続です。既にインタビュー原稿の素案は作成しましたが、ご提供いただいた参考資料を元に仕上げを進めます。

2月6日(木)

◇◆◇お知らせ◇◆◇

◇◆◇お知らせ◇◆◇

百周年ウェブサイト(日本語)にて既にご覧いただいております佐川眞人氏インタビューのバイリンガルバージョンを掲載致しました。

下記URLより是非ご覧ください。

◎佐川眞人氏インタビュー

バイリンガルバージョン(百周年ウェブサイト)

../en/interview/index.html

2月5日(水)

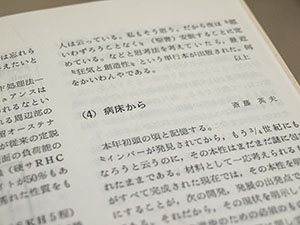

昨日はシリーズ刊行のいきさつを紹介しましたが、本日は、シリーズNo.3執筆に携わった藤森啓安先生が研友に寄せられた文章を紹介します。

昨日はシリーズ刊行のいきさつを紹介しましたが、本日は、シリーズNo.3執筆に携わった藤森啓安先生が研友に寄せられた文章を紹介します。

(写真:藤森先生寄稿文のページ)

“…“Honda Memorial Books” No.3は、これらインバー、エリンバー材料からのインバー効果にわたる諸問題を国内外の専門家が執筆したものである。650ページの大変詳しい内容になっている。私も一部を執筆した。この本が出版された後もインバー問題の研究は続き、いろいろな化合物でも調べられ、本質の理解が理論(守谷理論)も含めて深まっている。…(研友第61号(2003~2004年)p.83)”

昨日紹介した斎藤英夫先生の文章に

“その本性を明らかにすることが、次の開発、発展の出発点である筈である。”

とありましたが、No.3が1978年に発行されてから、研究はさらに深みを増していると藤森先生は記しています。

また、このシリーズの果たした役割について次のように記しています。

“…以上紹介したように、金研の研究が大きな意味を持っている金属材料の腐食・防食、高圧物性物理、インバー・コエリンバー材料とその磁性物理の諸問題について、本多記念会から学術書として世界に向けて出版されていることは、本多流実学の証しとして特筆される。”

2月4日(火)

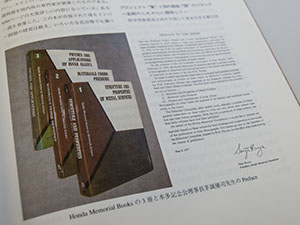

先日から『Honda memorial series on materials science』を紹介していますが、本日は出版までのいきさつについてを紹介しましょう。

先日から『Honda memorial series on materials science』を紹介していますが、本日は出版までのいきさつについてを紹介しましょう。

研友第28号(1969年)P.27には、“(4)病床から”と題して斎藤英夫先生が次のように記しています。

“本年初頭の頃と記憶する。

“インバーが発見されてから、もう3/4世紀にもなろうと云うのに、その本性はまだ謎に包まれたままである。材料として一応考えられるものがすべて完成された現在では、その本性を明らかにすることが、次の開発、発展の出発点である筈である。それだから、その現状を明示した書物の出現こそは次の進歩のための必須のものと云えるだろう。さらにインバー問題に関しては日本がリードする処であり、且つその基礎は本多先生時代の金研で確立されたものだから、この出版は本多先生御生誕百年の記念事業として正に好適のものではあるまいか”

こんな意味のことを云ったのがきっかけとなって、あっと云う間もなく金研でも、本多記念会でも承認され、3種の第1回記念出版の一つに採り上げられたばかりでなく、インバー問題編集委員会のお世話もしなければならぬ破目と相成った。真に大任であるが、お引受けした以上は、とも角皆様にほめて頂けるものを作りあげたいと念じている。思えば、20人もの金研の教授がたの中で、本学御在職中に本多先生に直接御指導を頂き、その声咳に接し得たのは中堅の私が最後である。…”

こうして本多先生御生誕百年(1970年)を機に、’73年、’74年、そして’78年にシリーズが刊行されたのですね。

2月3日(月)

本日から2月。しかし、気温は10度を超えて2月とは思えないほどです。

本日から2月。しかし、気温は10度を超えて2月とは思えないほどです。

さて、先週末紹介した『本多先生生誕百年記念行事』の一環で発行された論文集。本日はそのページをめくってみましょう。

表紙をめくっていくと、

表紙をめくっていくと、

Dedicated to Late Professor

KOTARO HONDA

(写真上)

というページが、そして

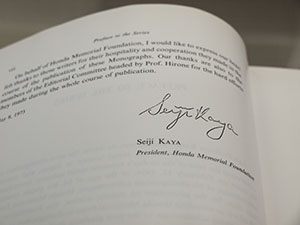

PREFACE TO THE SERIES(写真下)

のページが、3冊それぞれにあらわれます。PREFACEは、当時の実行委員長を務められた茅誠司先生が執筆され、そのサインも収められていました。

この論文集、『Honda memorial series on materials science』は、いずれも金研図書館で見ることが出来ます。是非ご覧ください。