2014年 3月

3月31日(月)

◇◆◇お知らせ◇◆◇

◇◆◇お知らせ◇◆◇

「片平の散歩道③」

が掲載されました!

昨日(3月30日(日))の河北新報折込“KAHOKUひまわりクラブ”の2面に掲載されています(写真参照のこと)。

今回は“隠れた桜の名所そこかしこ”です。 週末、東京では桜が満開になったとか。仙台も開花が待たれるところですが、是非ご一読いただき、片平界隈の桜を見に来ていただければと思います。

なお、この記事は百周年ウェブからもご覧いただけます。右のボタン(片平の散歩道)を押していただくか、下記URLをクリックしてページをご覧ください。

◆片平の散歩道 ../k-sampo/k-sampo.html

3月27日(木)

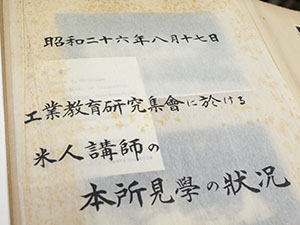

昨日紹介した写真は、撮影日時等々に関して全く情報がないところですが、本日、事務局で保管しているアルバムなどを開き、関連を探ってみました。

昨日紹介した写真は、撮影日時等々に関して全く情報がないところですが、本日、事務局で保管しているアルバムなどを開き、関連を探ってみました。

今回の手掛かりは、外国人が写っていることと、写真に本多先生と増本量先生が写っている、この2点です。というのも、本多先生は1954年に逝去されており、記念写真のような形で増本先生と一緒に写っている写真はなかなか存在しません。増本先生は1951年に所長に就任されていますから、本日掲載した写真の米人講師、そして昭和26年=1951年で時期などもぴったりと思われます。まだまだ確定はできませんが、この『工業教育研究集会』に的を絞って調査を進めてみようと思います。

3月26日(水)

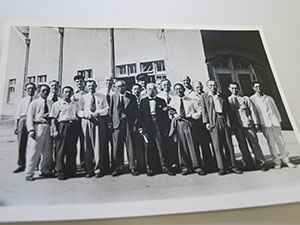

このところ古い資料の紹介から遠ざかっていましたが、昨日、とある部署よりさまざまな古い写真の保管を依頼されました。

このところ古い資料の紹介から遠ざかっていましたが、昨日、とある部署よりさまざまな古い写真の保管を依頼されました。

左の写真はその中の一枚。少々小さくて確認が難しいかもしれませんが、中央の上着を着ている2人の男性のうち、左側は本多先生です。金研材料機械試験室の前で撮られた一枚。中には外国人も数名確認できます。しかし…撮影日時等々に関しては全く情報がありません。これまでの古い写真などを参考にしながら調査を進めることとします。

3月25日(火)

先週末、突然の雪に見舞われた仙台。大雪にはならなかったものの、だいぶ驚かされました。

先週末、突然の雪に見舞われた仙台。大雪にはならなかったものの、だいぶ驚かされました。

そして今日。仙台は18度をこえ、上着なしでも歩ける暖かさになりました。

ブログトップページに掲載している金研構内の梅も、写真のように次々と花が咲いています。

春になると上の方ばかり見て歩きがちですが、下をよく見ると、構内の片隅には、土筆も顔を出していました。

春になると上の方ばかり見て歩きがちですが、下をよく見ると、構内の片隅には、土筆も顔を出していました。

金研構内にはさまざまな種類の木がありますが、芽吹きももうすぐですね。

3月20日(木)

本日は金研の様子をお伝えします。今週は10度を超える暖かい日が続き、道端にも緑色の芽がだいぶみえて春の兆しが感じられる陽気だったのですが、本日夕方になって急に雪が降ってきました。

本日は金研の様子をお伝えします。今週は10度を超える暖かい日が続き、道端にも緑色の芽がだいぶみえて春の兆しが感じられる陽気だったのですが、本日夕方になって急に雪が降ってきました。

写真は降り始めてから約1時間経った金研構内の様子です。あっという間に地面まで真っ白になってしまいました。

これまでも4月に降ったことがある仙台。2月の大雪といい、今シーズンはまだまだ注意が必要なようです。

3月18日(火)

◇◆◇お知らせ◇◆◇

◇◆◇お知らせ◇◆◇

IMRニュースvol.73(2014春号)

発行されました

先週、IMRニュースvol.73(2014春号)が発行されました。

『百周年事務局便り』では、KAHOKUひまわりクラブへ“片平の散歩道”の連載が始まったことをお知らせしています。是非ご一読ください。

3月17日(月)

先週まで、全く別の研友誌に掲載されていた奉書紙と写真が、諸住先生、小松氏の寄稿によって、それぞれのいきさつが明らかになったことを紹介してきました。

本日もその続きを紹介します。

先週まで、全く別の研友誌に掲載されていた奉書紙と写真が、諸住先生、小松氏の寄稿によって、それぞれのいきさつが明らかになったことを紹介してきました。

本日もその続きを紹介します。

研友第61号の小松氏の寄稿文をご覧になった諸住先生は、ご自身が研友第48号に寄稿した奉書紙との関連について小松氏へ手紙をお書きになったのでした。以下に小松氏から諸住先生への返信の一部を記します。

“拝復

諸住先生 大変貴重なお便りありがとうございました。二戸の田中館・本多両先生の記念写真の日付が1946年11月8日前後とはっきり裏付けられました。服装も秋の気配があります。…” (2005年6月29日」)

奉書紙と写真を結んだ中村清二著『田中館愛橘』、そして小松氏の葉書。ご寄贈いただいた諸住先生へ感謝申し上げます。これからも事務局で大切に保管してまいります。

【掲載写真:中村清二著『田中館愛橘』とともに寄贈いただいた葉書。】

3月13日(木)

さて、引き続き田中館先生と本多先生の書についてお伝えします。

さて、引き続き田中館先生と本多先生の書についてお伝えします。

諸住先生が研友第48号(1993年)に寄稿してから10年あまりが経った2004年に研友第61号が発行されていますが、そのp.38に『田中館愛橘先生と本多光太郎先生の写真』と題して小松啓氏が次のように記しています。

“本多先生が、東大で物理を教わった恩師の田中館愛橘先生と並んで、大勢の小学生たちに囲まれている写真を見つけました。二戸市の田中館愛橘記念科学館にあるものです。

2002年12月、二戸市で開催された「田中館愛橘博士没後50周年記念国際シンポジュウム」のおり、上記の科学館で出会った写真です。この写真をすでにご存知の方も有るかもしれません。私は初めてでした。70歳過ぎの本多先生が90歳の恩師を訪ね、小学生に話をしたと思うだけで嬉しくなりました。ここに関係の方々の助けをいただいてお伝えします。

何年にどのような機会に写されたものか分かりません。小学生たちに本多先生が話をした後、記念写真を撮ったのではないかと想像します。いつもの表情らしい二人の老大先生を囲む人々の表情と服装は、その当時の雰囲気をそっくり伝えています。当時の国民服や袴の先生方、三つ揃えにネクタイの役場の人、板敷きに正座した小学生の服装と表情から、緊張のなかにほのぼのとしたものを感じました。

中村清二先生の著書「田中館愛橘先生」(鳳文書林、昭和21年4月5日三版発行)の付録・年譜によると、田中館先生は昭和20年3月郷里の福岡町(現在の岩手県二戸市福岡町)に疎開しています。その後、雑司が谷の本邸は空襲による火災のため焼失したそうです。本多先生は昭和19年3月31日から昭和22年8月30日まで、東北大学金属材料研究所所長です。したがって、この間の出来事かと思われます。…”

諸住先生が推察されたのと同じ方法で、小松氏も年譜からお二人の一緒に写った時期を推察しています。

奉書紙と写真。全く別のものがこの寄稿をきっかけにつながっていくことになります。

【掲載写真:研友第61号(2003~2004年)p.38に掲載されている写真をトリミングしたもの。中央に田中館先生と本多先生が確認できる。】

3月11日(火)

少し日があいてしまいましたが、田中館先生のしたためた書について、諸住先生の考察を紹介しましょう。

少し日があいてしまいましたが、田中館先生のしたためた書について、諸住先生の考察を紹介しましょう。

研友第48号p.29には次のように記されています。

“…ところで、ではこの書は何時どこで書かれたかというと、それは田中館先生の御出身の岩手県福岡町のご実家である。戦争が激しく福岡町に疎開されておられた田中館先生は、東京のお宅が焼失したため、戦後も福岡町に留まっておられ、当時金研所長事務取扱いをなされておられた本多先生が訪ねて行かれた時である。これを頂いた方は田中館先生と懇意にさせて頂いていたようであり、本多先生のご訪問を予め知らされていたものと思われる。11月8日というと、北国は必ずしも暖かいとはいえないが、この書を見ていると、戦後とはいえ小春日和の暖かくのどかな古い屋敷の縁先で、両先生が思い出話と日本の行く末を語り合っている姿が思い浮かばれる。両先生には一度もお目にかかったことがないのに、白髪でしかも白く美しい口髭と顎鬚を蓄えた端正な田中館先生の顔立と、『今が大切』と励み続けた不屈の精神と偉大な意志力を秘めた、あの眼鏡をかけた本多先生のお顔とが、優しくなにかを語りかけてくれているようである。”

なるほど、3月7日(金)のブログ記事掲載写真では小さくてご覧いただく事はできませんが、日付は確かに1946年11月8日となっています。実はこの考察は、後になって思いもかけない形で検証されていくことになります。それはまた次回紹介することとしましょう。

3月10日(月)

◇◆◇お知らせ◇◆◇

◇◆◇お知らせ◇◆◇

諸住正太郎先生インタビュー

公開しました!

先月お知らせしていた諸住正太郎先生のインタビューページを百周年サイトへ掲載、公開しました。『百周年に向けて』のメッセージはもとより、『今も続く研究生活』、そして『研究に励む若者たちへ』などが掲載されています。 下記URLより是非ご覧ください!

◎百周年ウェブサイト 諸住正太郎先生インタビュー

../interview/index.html

また、先週からブログ記事として紹介している田中館愛橘先生エピソードの他にも、様々なお話を伺いました。折に触れ紹介して行ければと思います。

3月7日(金)

本日も引き続き、田中館愛橘先生について紹介しましょう。

本日も引き続き、田中館愛橘先生について紹介しましょう。

さて、田中館先生が物理学のみならず、ローマ字普及についても大変尽力された方だということがお分かりいただけたかと思います。そのローマ字のエピソードについて、諸住先生が、研友第48号(1990年)のp.28に記されていますので、以下に引用します。

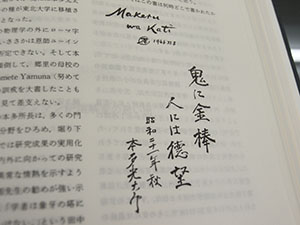

“…それは、仙台に来て何年間か経ったある日、私の尊敬するある方にお会いした時のことである。「お前は金研にいるのだから、このようなものを持っていてもいいだろう。」と差し出されたのが、無造作に丸めた奉書紙であった。それを開いてみると、下に示すように、ローマ字と漢字の寄せ書きである。金研に在籍されたことのある方ならば、一目見るなり『鬼に金棒 人には徳望 昭和二十一年秋 本多光太郎』の文字は懐かしく読みとれるであろう。もう一つのローマ字の方は、田中館愛橘先生の『Makeru wa Kati 1946 XI 8』である。…”

この文中、“下に示すように”は、本日掲載した写真を指しています。諸住先生は、この和紙を見たときのことを“この両先生が一枚の和紙に筆を執られたこの書を見て、驚きと感激が全身を走った”と記しています。それは諸住先生が、先日紹介した『田中館愛橘先生』(中村清二著)を読み、田中館先生と本多先生が師弟関係にあることを知っていたからでした。この本の黄色い付箋の貼ってある頁には、本多先生の名前が出てきますが、残念ながらこの奉書紙にまつわるエピソードは書かれていません。

では一体いつどこで書かれたのか?このことについての諸住先生の考察は、また後日紹介することとしましょう。

3月5日(水)

先月12日のブログにもその名前が登場した田中館愛橘先生。本多先生の師であることは皆さんご存知かと思いますが、その略歴についてまず紹介しましょう。

先月12日のブログにもその名前が登場した田中館愛橘先生。本多先生の師であることは皆さんご存知かと思いますが、その略歴についてまず紹介しましょう。

田中館先生は、安政3(1856)年岩手に生まれました。まだ藩政が行われていた時代です。明治5年になると一家で東京に移り、同11年、先生は東京大学理学部に入学します。この在学中に、来朝したアメリカのMendenhall、イギリスのEwingから物理学を学びました。その後、英国留学を経て明治24年に教授となり、大正6年に退官するまで純粋な物理学の他に重力、地磁気、地震、測地、度量衡、航空の礎を築きました。また、物理学者として名をはせると同時に、ローマ字化についていち早く唱導した人物としても有名でした。「ローマ字博士」の異名をとった先生は、長く日本ローマ字会の会長を務めました。広い分野で尽力した先生は昭和27(1952)年5月、95年の生涯を閉じました。

【写真:百周年記念事業事務局保管アルバムより 昭和27年 学会の敬老会 最前列左から三人目が田中館先生、右隣が本多先生】

3月4日(火)

3月になりました。金研構内の大雪の名残は、少しずつ溶けて、日に日に小さくなっています。今週は二十四節気の一つ“啓蟄”を迎えますが、木の芽や虫たちが顔を出すには、もう少し時間がかかるかも知れません。

3月になりました。金研構内の大雪の名残は、少しずつ溶けて、日に日に小さくなっています。今週は二十四節気の一つ“啓蟄”を迎えますが、木の芽や虫たちが顔を出すには、もう少し時間がかかるかも知れません。

さて、本日紹介するのは、『田中館愛橘先生』(中村清二著)です。左の写真をご覧ください。背表紙が破れていて大変古い本であることが見て取れるかと思います。奥付には昭和21年4月5日 第3版発行と書かれていました。

実はこの本、先日インタビューを受けて下さった諸住先生より寄贈いただきました。 先生とはインタビュー後、制作以外にも様々なお話をさせていただいたのですが、田中館先生の古い本について伺ったところ、この本を寄贈いただけるということになりました。ありがとうございます。事務局で大切に保管させていただきます。

写真に見える黄色い付箋は、本多先生について書かれている箇所を指しています。今週は、田中館先生と本多先生のエピソードについて触れてみたいと思います。