2015年7月

7月28日(火)

◇◇お知らせ◇◇

◇◇お知らせ◇◇

「片平の散歩道⑲」 が掲載されました!

一昨日(7月26日(日))の河北新報折込“KAHOKUひまわりクラブ”の2面に “青葉通 昭和の名残 晩翠草堂” と題して掲載されています。

今回は、土井晩翠が晩年を過ごした旧居「晩翠草堂」をとり上げています。この住まいの傍らに大きく枝を広げるヒイラギモクセイは、仙台空襲の戦火を免れ、土井家をずっと見守って来たのだとか。また、この春、晩翠をモデルにしたブロンズ像が置かれたのだそうです。詳しくは、片平の散歩道⑲をご一読ください。

片平の散歩道は右のボタンを押していただくか、下記のURLよりクリックしてご覧ください。

◆片平の散歩道 ../k-sampo/k-sampo.html

7月27日(月)

◇お知らせ◇

◇お知らせ◇

来年5月21日まで、いよいよ

300日を切りました!

百周年記念事業員会ウェブサイトのトップページには、来年5月21日までのカウントダウンが表示されていますが、いよいよ、300日を切りました。本日は“298日 ”と表示されています。

また、10月10日、11日開催予定の『きんけん一般公開2015』も、あと2ヶ月を切り、 今週はその第2回説明会が行われる予定です。プレイベントとして位置付けている通称片平まつり。隔年開催のこのイベント、今回もたくさんの方々に楽しんでいただける様準備しています。乞うご期待!

7月10日(金)

今日は、久しぶりに研友誌を読み返す作業を行っていました。

今日は、久しぶりに研友誌を読み返す作業を行っていました。

その中で、ふと目に留まった文章がありました。第28号(1969年)p.23 の長崎誠三氏の寄稿です。『仙台も変わった』と題して綴られた文章の後半部分を紹介しましょう。

“…

金研もどんどん代替りして、私が仙台に来た頃の教授は1/3しか残っていない。きたないことは相不変だが、廊下を歩いてみると名札は殆ど知らない人達である。

そのうち、“本多”がほんとか“本田”が正しいのか、それより一体“本多光太郎”とは金研にとって何者だなどという時代が来るかも知れない。銅像がたち、記念室があるからといって、そんなものは何の安心にもならない。昨年の学園闘争がいやという程教えてくれたように。

しかし、ここで、あの赤レンガの旧館を中心にした一帯で、日本の金属学が芽ばえ、蕾をつけ、花を開いたこと、そこへ多くの若者たちをいろいろな意味ではぐくんだこと、そしてその中心人物で本多なにがしという大先輩だったということは何等かの形で金研に育つ人達の心の中にとどめられてほしいものである。…”

百周年記念事業の一つに、本多記念室、資料展示室の改修並びに整備がありますが、出来上がりに喜ぶばかりではなく、広く皆さんへ伝える努力を怠ってはならないと感じました。

7月1日(水)

7月になりました。

7月になりました。

本日は朝から梅雨ぞらの仙台。少々肌寒いスタートです。

このところお知らせ続きですが、本日もホットなお知らせを。

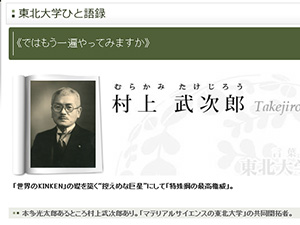

先日、東北大学萩友会サイト『東北大学ひと語録』に《ではもう一遍やってみますか》村上武次郎 と題して村上武次郎先生のページが公開されました。

『東北大学ひと語録』は、すでに、第一弾が「言葉が独創を生む 東北大学ひと語録」という冊子となって河北選書より刊行されており、その諸言にも書かれている通り“「東北大学遺伝子」を発揮した知のパイオニアたちの「名言」と「エピソード」”が収められています。この本では本多先生も“永久磁石鋼『KS鋼』を発明した鉄鋼の神様”と題して紹介されています。現在第二弾にあたるものがウェブサイトで絶賛公開中で、新たに村上武次郎先生がコンテンツとして加わりました。

さて、執筆者阿見孝雄先生より村上武次郎先生のコラムを執筆するにあたって、事務局に資料の問合せがありました。参考文献として保管資料をお渡しし、後日文章に添える写真をお渡ししました。そして完成したのが、《ではもう一遍やってみますか》村上武次郎 です。村上武次郎先生は、金研の創始者の一人としてお名前は有名ですが、その“人となり”となると本多先生ほどの豊富なエピソードを紹介するには至っておりませんでした。

しかし、今回阿見先生にご執筆いただき、村上先生の研究手法やご家族の回顧の言葉などから、これまであまり知られていなかった村上先生の“人となり”を窺い知ることができました。是非下記URLよりご一読ください!

◆東北大学萩友会ウェブサイト『東北大学ひと語録』

《ではもう一遍やってみますか》村上武次郎 http://www.bureau.tohoku.ac.jp/alumni/hitogoroku/201506/index.html